1924 et 1937, les socialistes au cœur de l'union de la gauche

Alors que le Parti socialiste est rassemblé ce week-end à Marseille, retour sur les précédents congrès tenus par cette famille politique dans la cité phocéenne. Il y en a eu deux, en janvier 1924 et en juillet 1937, tous deux porteurs d'union de la gauche : le premier a contribué à la création du Cartel des gauches et le deuxième fut organisé alors que le Front populaire était au gouvernement.

1924 / Cartel des gauches, un accord électoral « d'une minute »

La scission intervenue à l'issue du congrès de Tours permet à la SFIO, l'ancêtre de l'actuel Parti socialiste, de se tourner vers une nouvelle alliance avec les radicaux, dans la plus pure tradition républicaine des alliances électorales. Des accords sont trouvés lors des élections sénatoriales de janvier 1921 et cantonales de mai 19222. Au cours de l'automne 1921, Paul Painlevé fonde la Ligue de la République, qui réunit la nouvelle génération d'élus radicaux et les républicains-socialistes. Deux nouveaux journaux passionnément acquis à la cause de la République, un quotidien (« Le Quotidien ») et un hebdomadaire (« Le Progrès civique ») sont lancés dans le même temps. Ce sont les premiers pas vers la formation du cartel, encouragée par les relations qu'entretiennent entre eux socialistes et radicaux notamment au sein de la Ligue des droits de l'homme. Comme au temps du Bloc des gauches créé en 1902, le Cartel des gauches repose essentiellement sur la formation de comités locaux et sur le soutien de sociétés de pensée et de loges maçonniques. Les fonctionnaires officieusement organisés au sein de la Fédération des fonctionnaires de Charles Laurent, proche de la CGT, et tout particulièrement les instituteurs soutiennent activement la constitution de la nouvelle coalition.

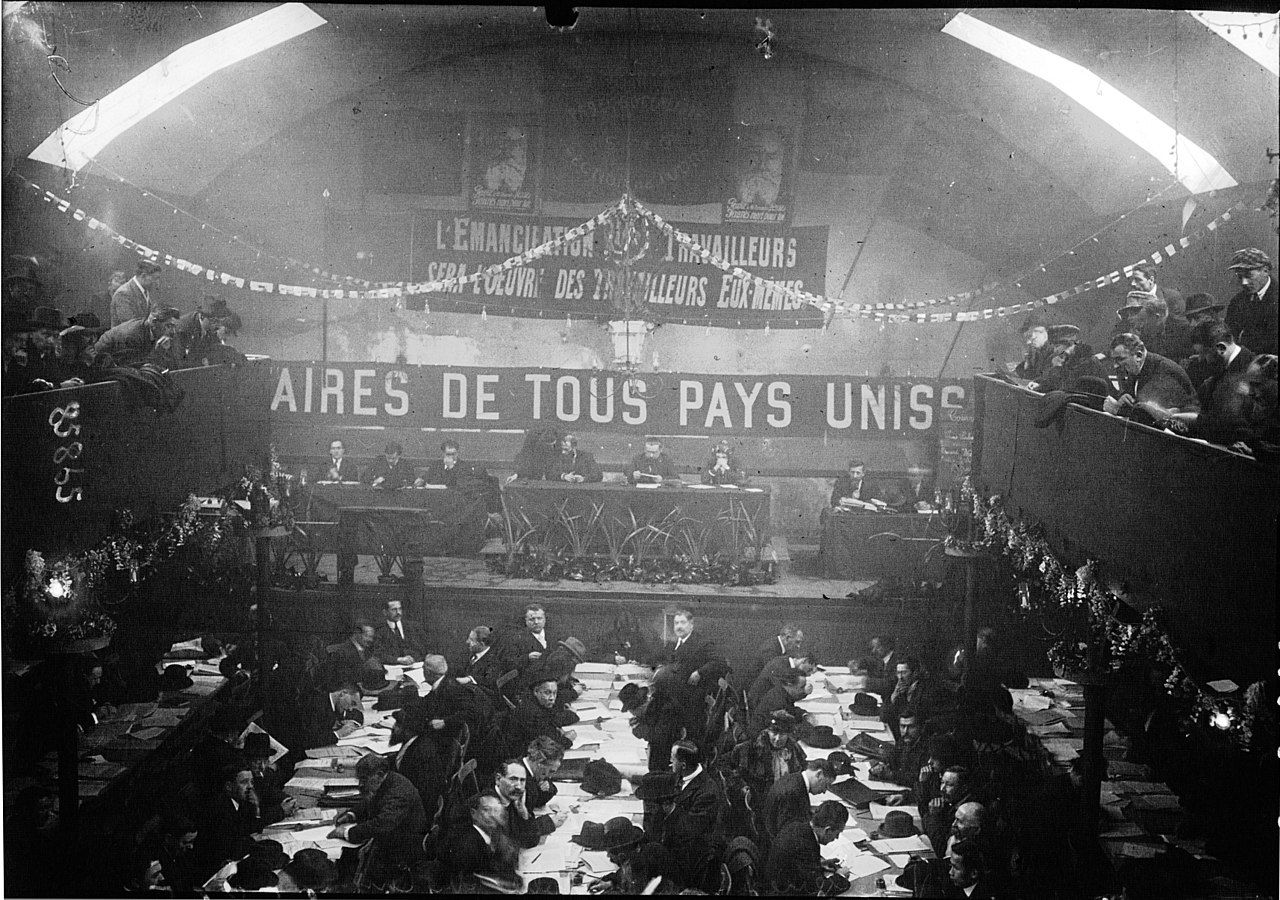

La salle du 18e congrès national de la SFIO, en décembre 1920 à Tours / Library of Congress

La salle du 18e congrès national de la SFIO, en décembre 1920 à Tours / Library of Congress

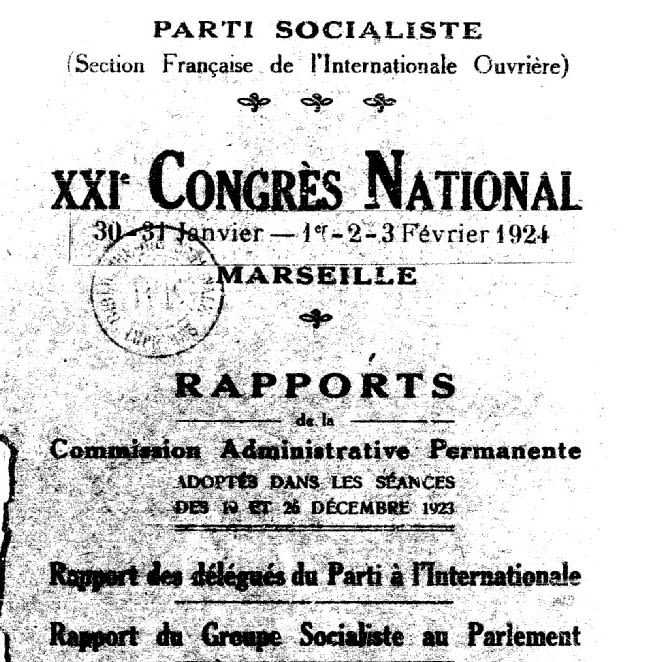

Programme du XXIe Congrès de la SFIO, en 1924 à Marseille / Promemo

Programme du XXIe Congrès de la SFIO, en 1924 à Marseille / Promemo

Les radicaux sont souvent très favorables à une alliance avec les socialistes, au moins pour éviter que la loi électorale ne les marginalise comme cela a été le cas à l'issue des législatives précédentes. Au congrès de Marseille, qui s'ouvre le 30 janvier 1924 et dure cinq jours, la SFIO approuve la formation d'un cartel purement électoral, dit « d'une minute ». Pas question de se compromettre dans une éventuelle participation à un gouvernement dans le cadre des institutions bourgeoises. Le cartel est officiellement lancé.

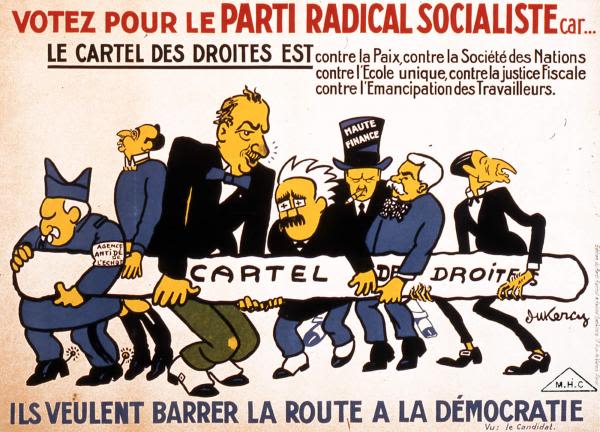

Ses mots d'ordre ont une dimension très générale : anticléricalisme, pacifisme, dénonciation de la pratique du pouvoir du président de la République Millerand, accusé de dériver vers le pouvoir personnel. La campagne électorale menée par le cartel, formé dans 50 départements, soit 57 circonscriptions, reste très traditionnelle. Les divisions de la SFIO et le contrecoup de la scission amènent plusieurs de ses fédérations à ne pas suivre les consignes du national : des listes autonomes sont présentées dans 18 circonscriptions, d'autres en alliance avec des personnalités exclues du Parti communiste se constituent dans trois circonscriptions. Les socialistes sont absents dans 21 départements, à défaut d'organisation ou à cause de la scission. Les radicaux ne peuvent donc pas s'allier aux socialistes dans une quarantaine de départements. Dans 14 d'entre eux, ils forment des listes avec les républicains-socialistes. Dans 16 autres, ils s'allient à l'Alliance démocratique, pourtant adversaire du cartel. Certains radicaux restent soucieux de ne pas se couper du centre au cas où les choses tourneraient mal avec la SFIO.

Caricature de Dukercy dénonçant les adversaires du Cartel des gauches / Promemo

Caricature de Dukercy dénonçant les adversaires du Cartel des gauches / Promemo

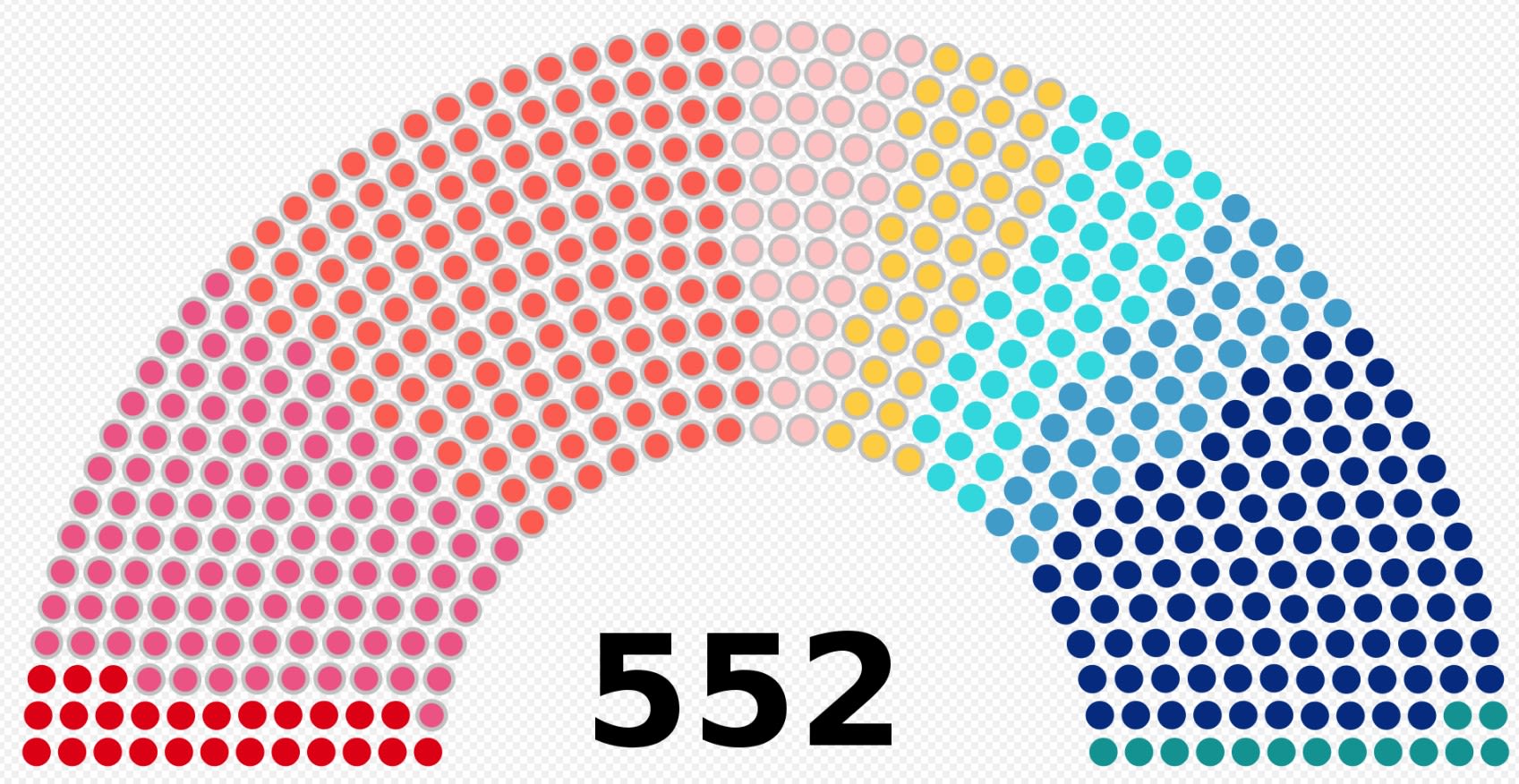

Répartition des 552 députés élus en 1924 / La Provence

Répartition des 552 députés élus en 1924 / La Provence

La victoire du cartel des gauches à l'issue du scrutin est une victoire relative. Malgré la très forte participation (16,9 % d'abstention, le taux le plus faible depuis 1871)5, la gauche dans son ensemble n'obtient qu'environ 4 200 000 voix, dont 875 812 pour les communistes, qui rejetaient alors dos à dos le cartel et la droite. Minoritaire en voix, le cartel est en revanche majoritaire en sièges, profitant des divisions de ses adversaires : 286 élus (139 radicaux-socialistes, 105 socialistes et 42 républicains-socialistes) auxquels il faut adjoindre les 41 députés de la Gauche radicale, parfois élus sur des listes du cartel, plus souvent sur des listes poincaristes, mais désireux de ne pas se couper du Parti radical. Les députés du centre et de la droite, hostiles au cartel, ne sont que 233. Le mode de scrutin, qui leur avait profité en 1919, s'est finalement retourné contre eux.

1937 / Préserver l'unité du Front populaire

Le 6 février 1934 à Paris, les Ligues d’extrême droite provoquent une émeute qui fait près de 20 morts. Face à cette montée des dangers, les partis de gauche et les syndicats décident une union politique dont la Provence est un des fers de lance. Elle aboutit à la victoire du « Front populaire » aux élections législatives d’avril et mai 1936. Dans les Bouches-du-Rhône, la gauche totalise neuf députés sur onze, à la fois socialistes et communistes. Au niveau national, une tendance identique ouvre la voie à un gouvernement de gauche… mais sa mise en place prend du temps et les salariés s’impatientent. « Des grèves débutent à Marseille le 23 mai, à l’initiative des métallurgistes, détaille l’historien Robert Mencherini, auteur de la série 'Midi rouge, ombres et lumières' (Syllepse). Elles s’étendent alors à l’ensemble des secteurs productifs et de transport (sauf les cheminots), aux dockers, marins, aux grands et petits établissements industriels et commerciaux ». À Avignon, le Syndicat des ouvriers du bâtiment est particulièrement actif.

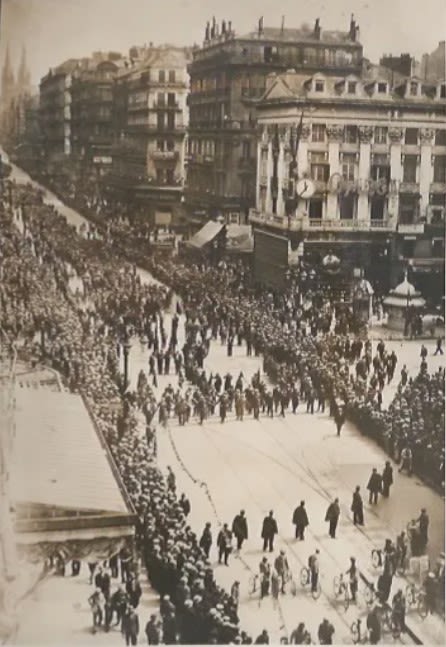

Pour le 1er-Mai 1936, les syndicats organisent une démonstration de force à Marseille / Delcampe

Pour le 1er-Mai 1936, les syndicats organisent une démonstration de force à Marseille / Delcampe

Le socialiste Léon Blum en 1936 / La Provence

Le socialiste Léon Blum en 1936 / La Provence

Cette mobilisation porte ses fruits. Dirigé par Léon Blum, un gouvernement est investi : il réunit socialistes et radicaux, avec le soutien extérieur des communistes. Le 7 juin, les accords de Matignon permettent de sérieuses améliorations de la condition ouvrière : augmentation des salaires, 15 jours de congés payés, semaine de 40 heures, conventions collectives, mise en place de délégués du personnel. Elles sont complétées par des accords locaux, tel celui évoqué par le « Dictionnaire biographique Le Maitron » à propos de Fernand Arnal, alors responsable vauclusien de la CGT réunifiée : « Il signa le 17 juillet avec Lucien Trilles, comme représentant du syndicat du Bâtiment, la première convention collective qui clôturait la grève du Bâtiment ».

La France était toutefois dans une grave crise économique depuis 1931, et la politique économique du Front populaire ne parvint pas à relancer la production, la consommation, ni à réduire le chômage. Ainsi, la hausse des prix annula vite celle des salaires prévue par les accords Matignon. Très vivement critiqué par la presse dès l'automne 1936, en butte à l'opposition du patronat et aux attaques calomnieuses et antisémites de l'extrême droite, le gouvernement Blum finit par démissionner le 21 juin 1937. Le radical Camille Chautemps prit sa succession.

Passation de pouvoirs entre Léon Blum et Camille Chautemps, nouveau président du Conseil / La Provence

Passation de pouvoirs entre Léon Blum et Camille Chautemps, nouveau président du Conseil / La Provence

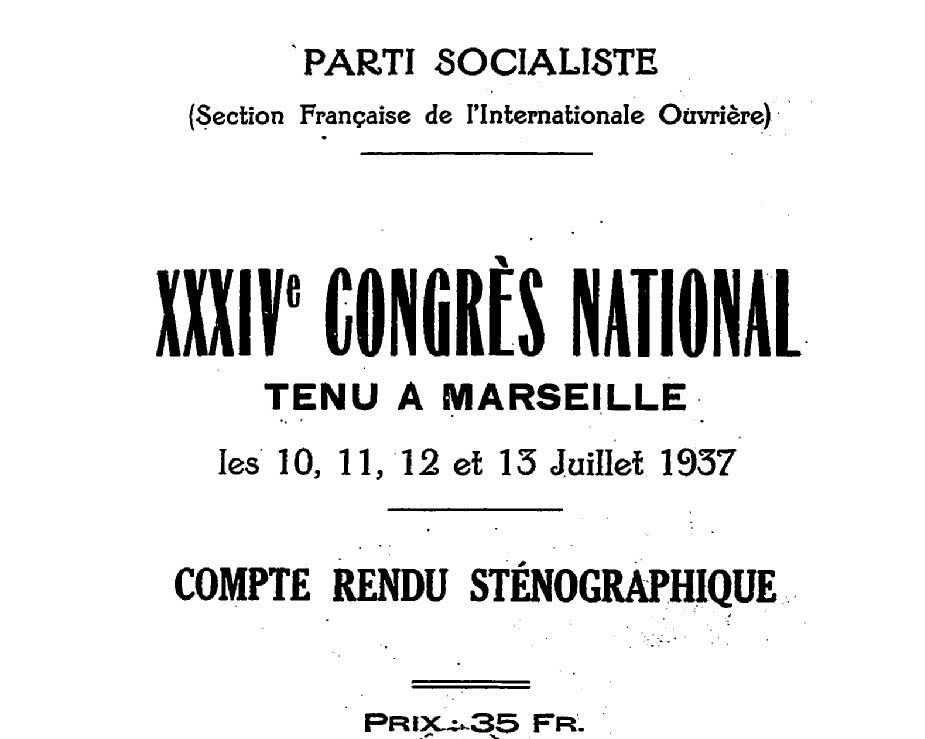

Compte-rendu sténographique du XXXIVe congrès de la SFIO, tenu à Marseille en 1937 / Promémo

Compte-rendu sténographique du XXXIVe congrès de la SFIO, tenu à Marseille en 1937 / Promémo

C'est dans ce contexte que Marseille accueille le XXXIVe congrès de la SFIO. Tenu du 10 au 13 juillet, il est présidé par Paul Faure, qui avait été candidat à la présidence de la République en 1932. Les débats sont houleux, la question de préserver le Front populaire ou d'y mettre fin est posée. Partisan de la rupture, Marceau Pivert s'active, lui qui avait affirmé dans un article qui avait connu un fort retentissement : « Les masses ne se contenteront pas d'une modeste tasse de guimauve portée à pas feutrés au chevet de la mère malade ». Une large majorité des quelque 5.000 délégués se dégage néanmoins pour préserver l'union des gauches et soutenir le gouvernement Chautemps. Lequel reprend, à un rythme ralenti, les réformes du Front populaire, créant, notamment, la SNCF.

Les élections cantonales d’octobre 1937 confirment encore, dans les Bouches-du-Rhône, en dépit des problèmes que connaît la coalition au pouvoir, une dynamique du Front populaire qui profite surtout aux communistes : ces derniers obtiennent trois élus contre un dans le conseil général précédent. La SFIO compte un conseiller de plus (quinze au lieu de quatorze). Le socialiste Léon Bon est réélu sans difficulté à la tête de l’assemblée qu’il préside depuis 1929, ouvrant ainsi la voix à de longues années de présidence socialiste du conseil général. « Les tensions internationales et les divergences en matière de politique économique et sociale intérieure auront finalement raison de la coalition au pouvoir, note l’historien Robert Mencherini. La guerre d’Espagne, la politique de non-intervention prônée par Léon Blum, les accords passés par Édouard Daladier à Munich avec Hitler en septembre 1938, divisent socialistes, communistes et radicaux. La rupture définitive du Front populaire est actée lors du congrès du parti-radical socialiste à Marseille à la fin octobre 1938 »

Quête organisée par le Secours populaire des Bouches-du-Rhône en faveur de la République d'Espagne, à la Bourse du travail d'Arles / CRDA

Quête organisée par le Secours populaire des Bouches-du-Rhône en faveur de la République d'Espagne, à la Bourse du travail d'Arles / CRDA

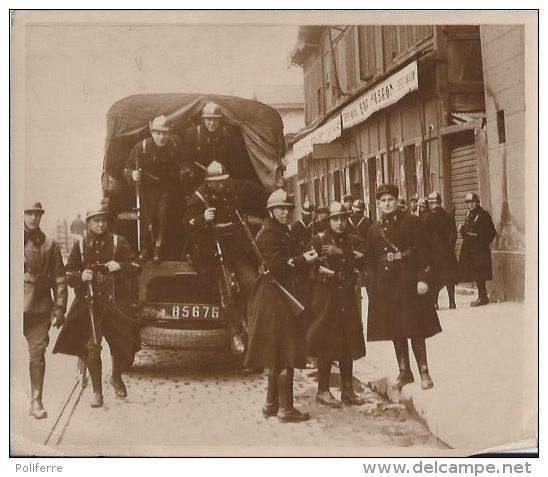

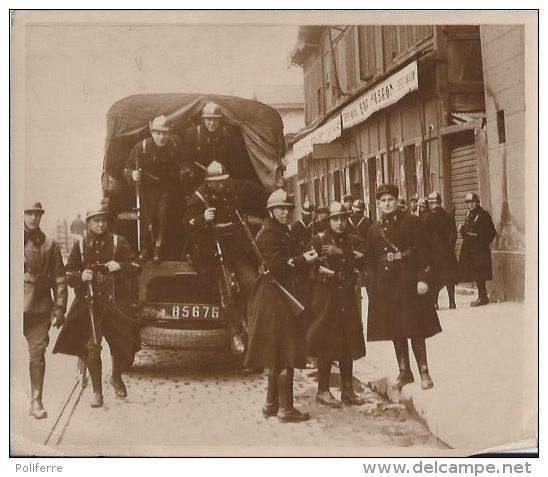

Février 1936, des gardes mobiles encadrent une grève des dockers à Marseille / Delcampe

Février 1936, des gardes mobiles encadrent une grève des dockers à Marseille / Delcampe

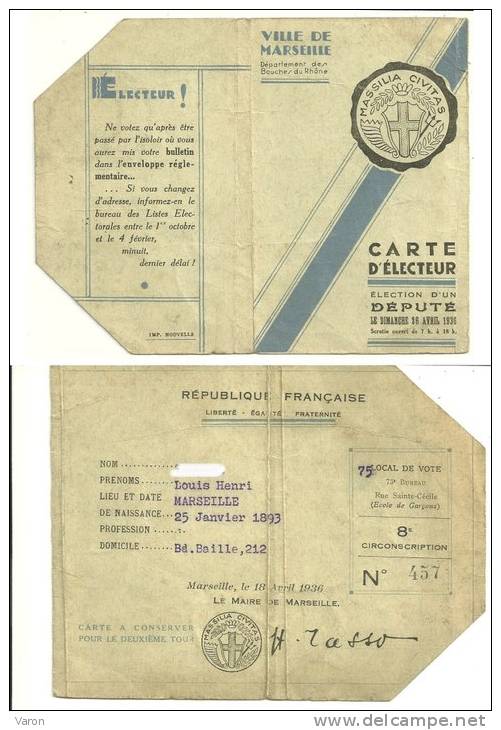

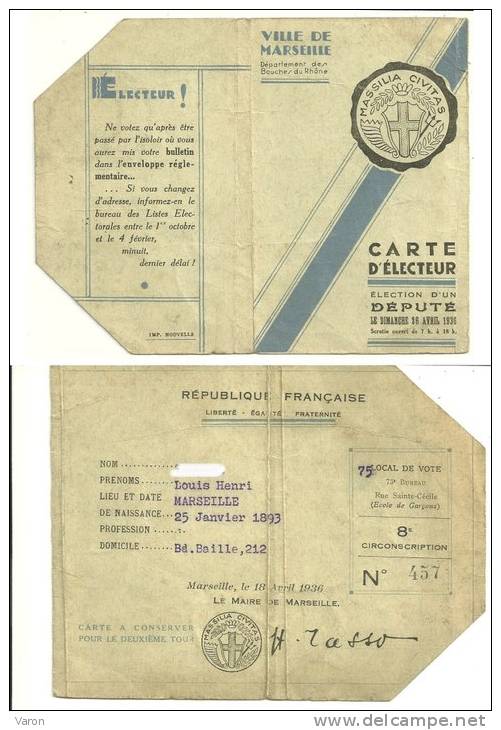

Carte d'électeur pour les législatives de 1936 / Delcampe

Carte d'électeur pour les législatives de 1936 / Delcampe

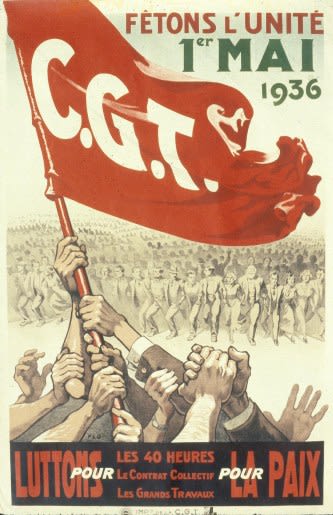

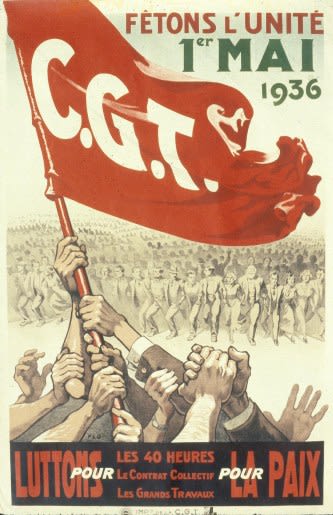

Affiche de la CGT pour le 1er-Mai 1936, qui a lieu entre les deux tours des élections / La Provence

Affiche de la CGT pour le 1er-Mai 1936, qui a lieu entre les deux tours des élections / La Provence

Personnel en grève d'une savonnerie de la région marseillaise / Delcampe

Personnel en grève d'une savonnerie de la région marseillaise / Delcampe

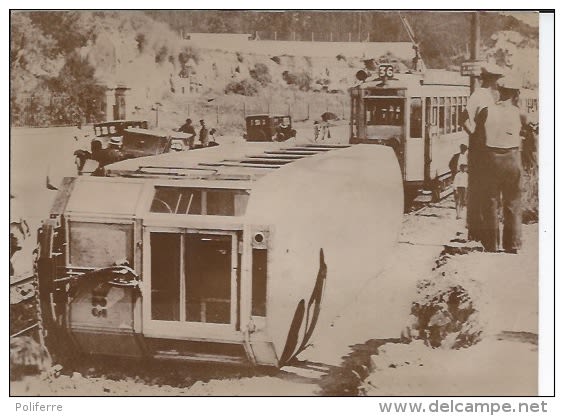

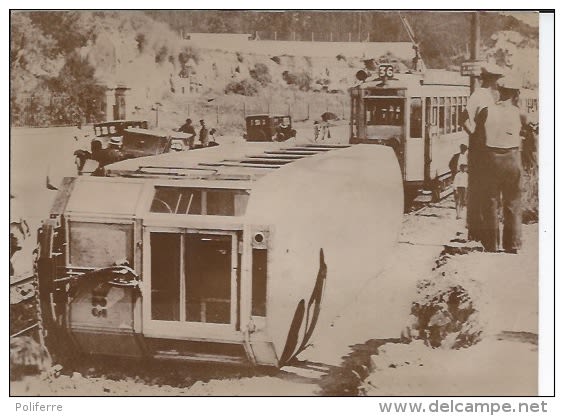

Manifestation durant l'été 1936 à Marseille contre la hausse du ticket de tramway / Delcampe

Manifestation durant l'été 1936 à Marseille contre la hausse du ticket de tramway / Delcampe

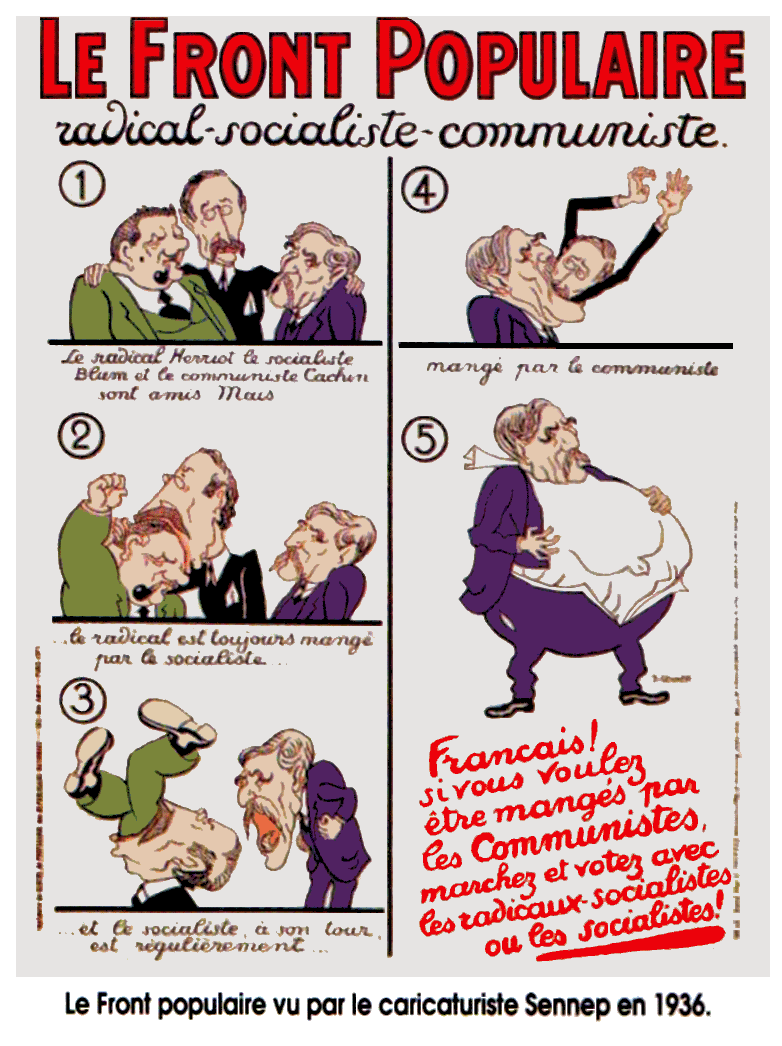

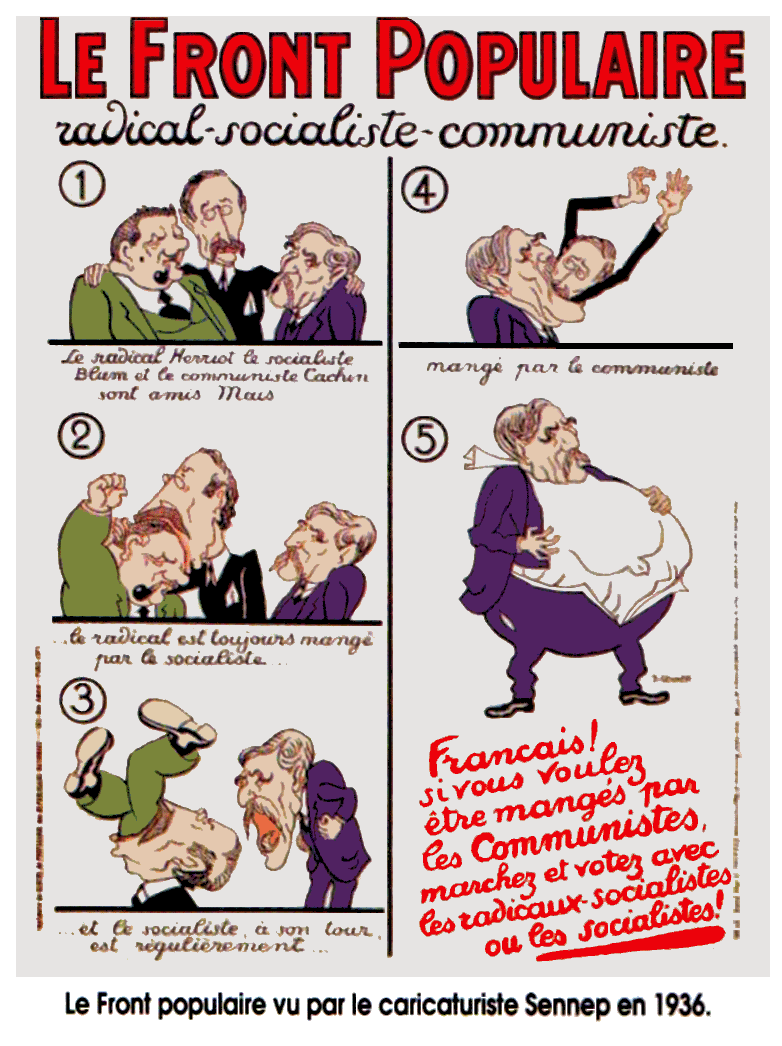

Caricature de Sennep lors des élections de 1936 / La Provence

Caricature de Sennep lors des élections de 1936 / La Provence

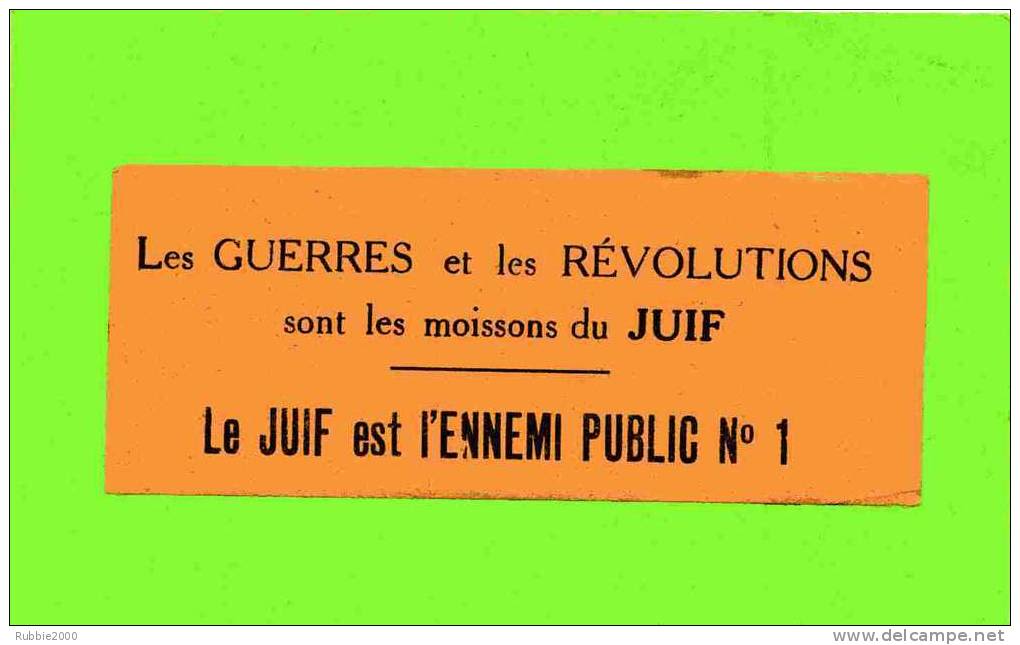

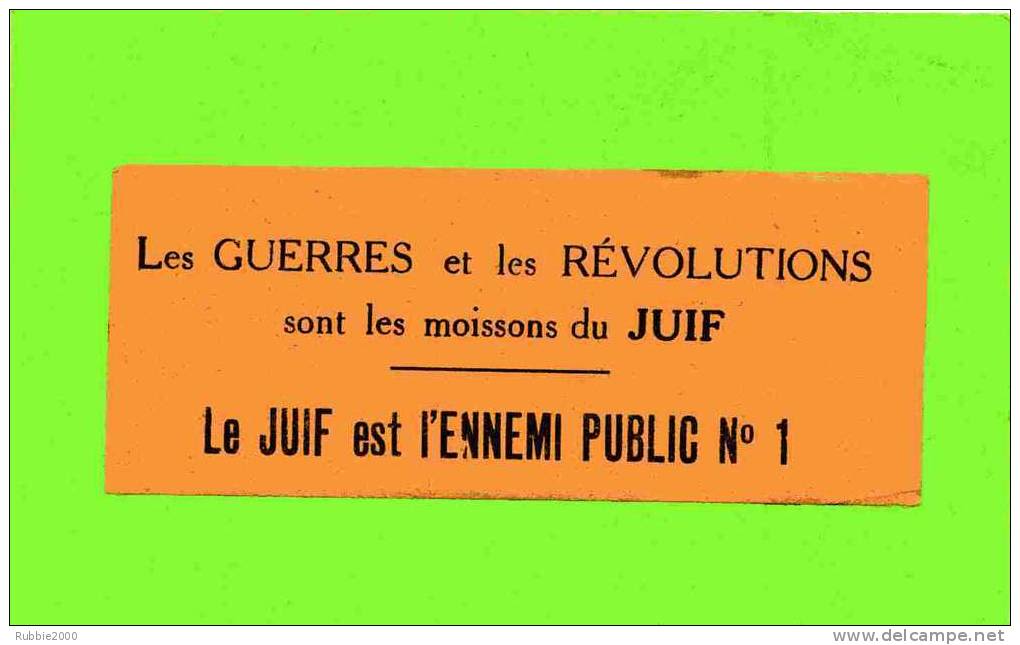

Tract antisémite diffusé par le Parti social français créé par les Croix de feu / Delcampe

Tract antisémite diffusé par le Parti social français créé par les Croix de feu / Delcampe

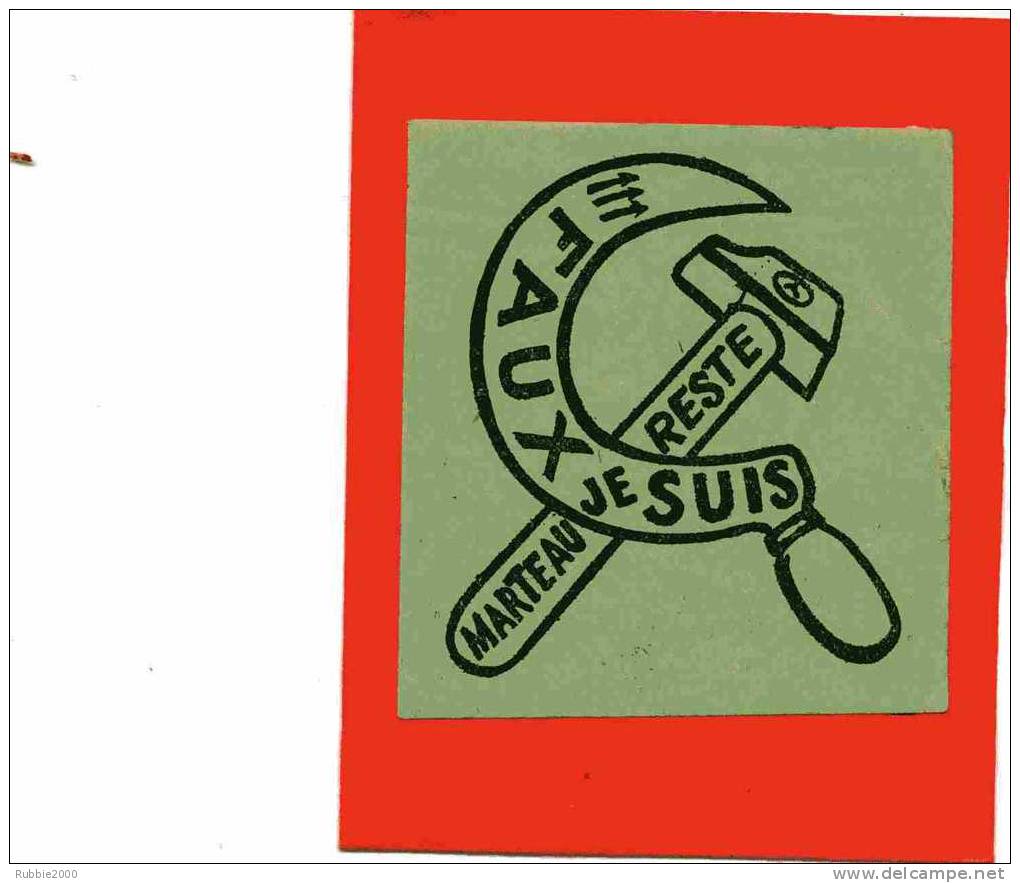

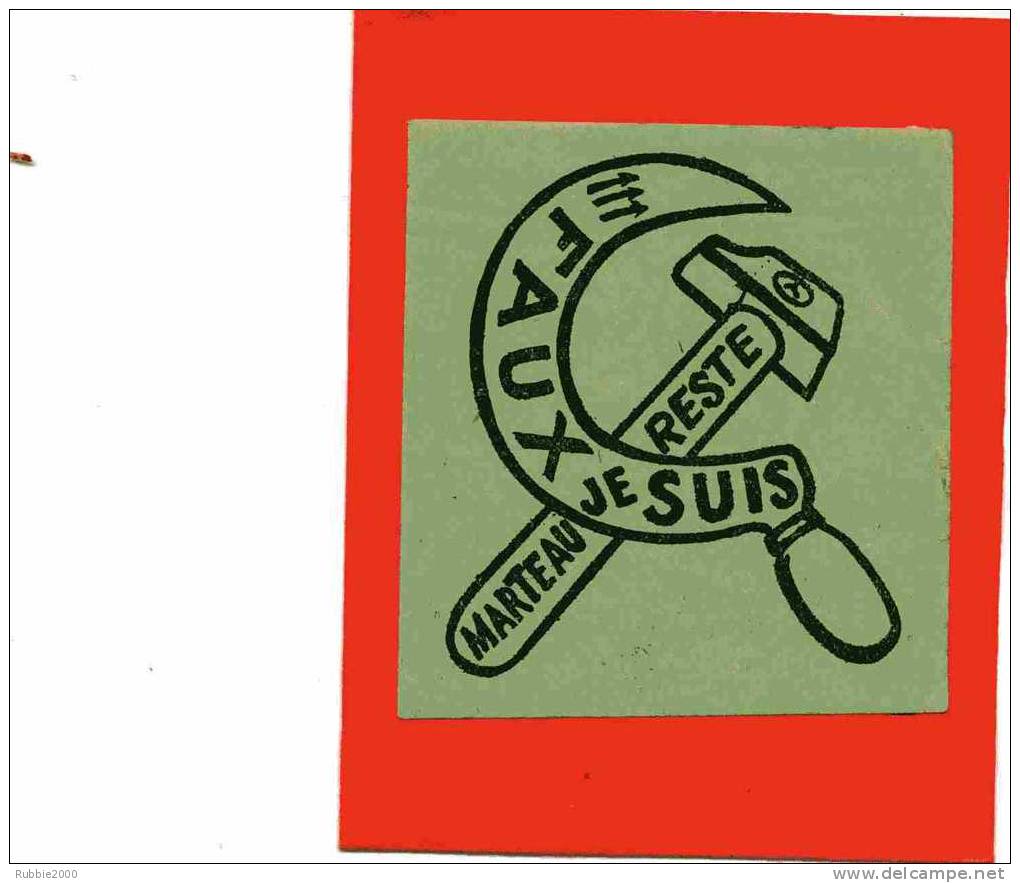

Tract anticommuniste diffusé par le Parti social français créé par les Croix de feu / Delcampe

Tract anticommuniste diffusé par le Parti social français créé par les Croix de feu / Delcampe

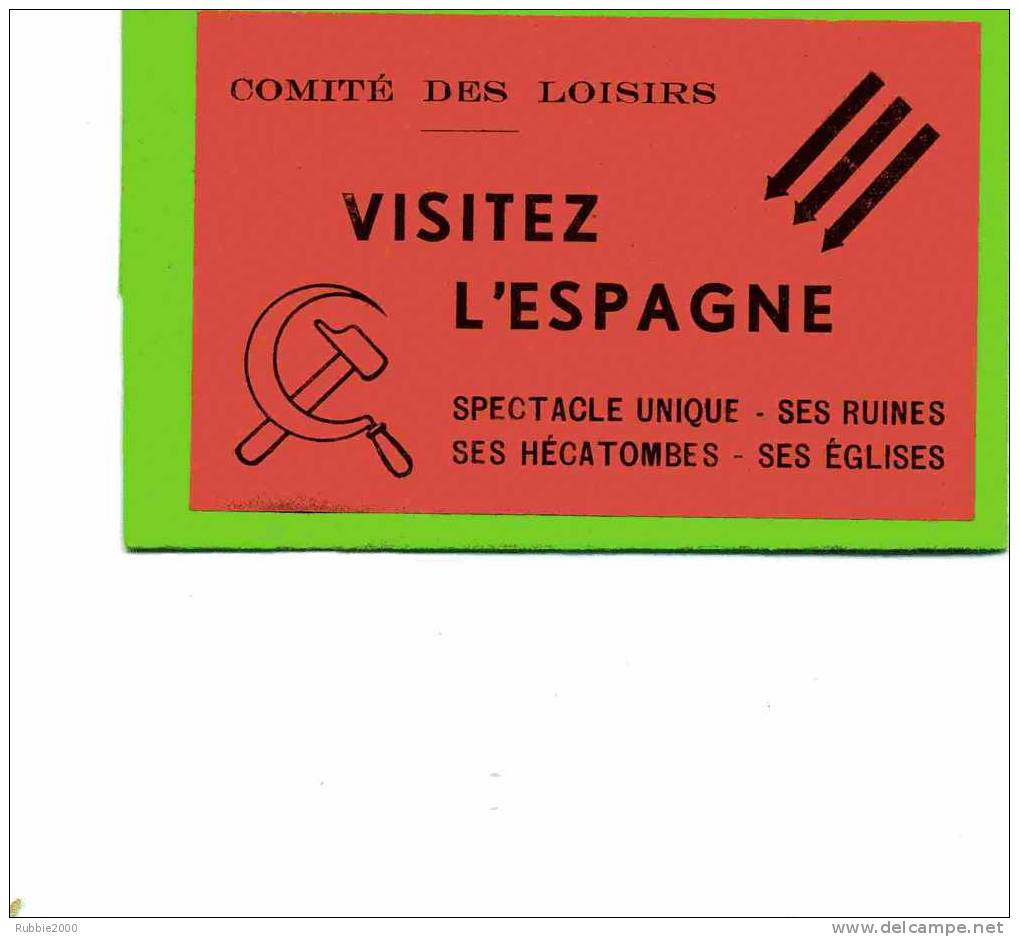

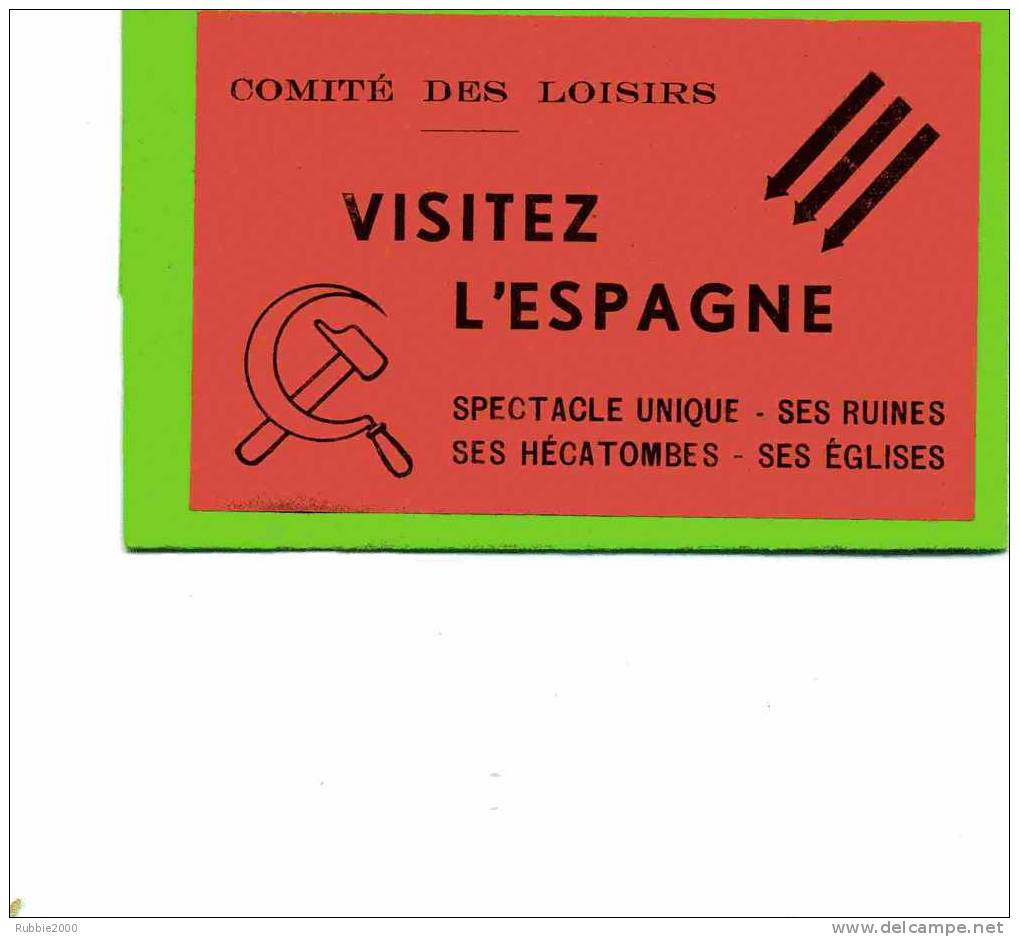

Tract du Parti social français en référence à la guerre d'Espagne / Delcampe

Tract du Parti social français en référence à la guerre d'Espagne / Delcampe

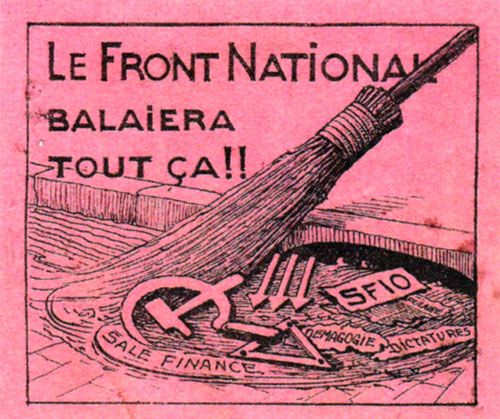

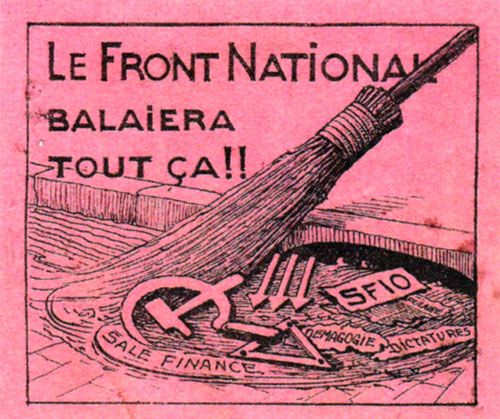

Tract du Parti social français en soutien du Front national / La Provence

Tract du Parti social français en soutien du Front national / La Provence

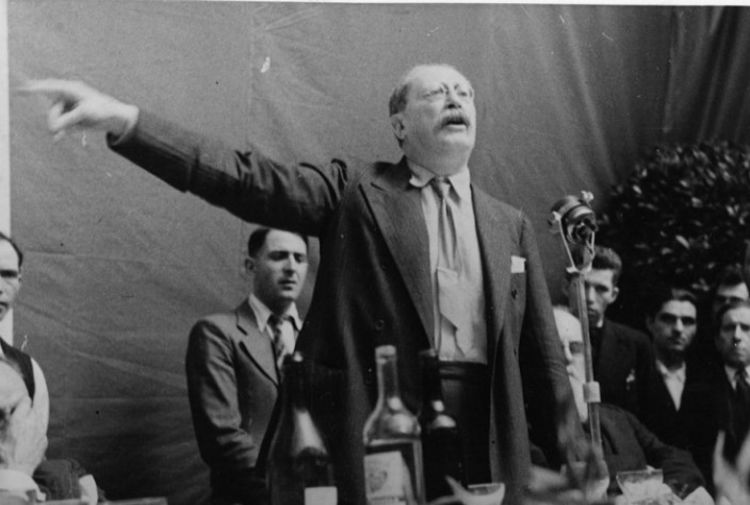

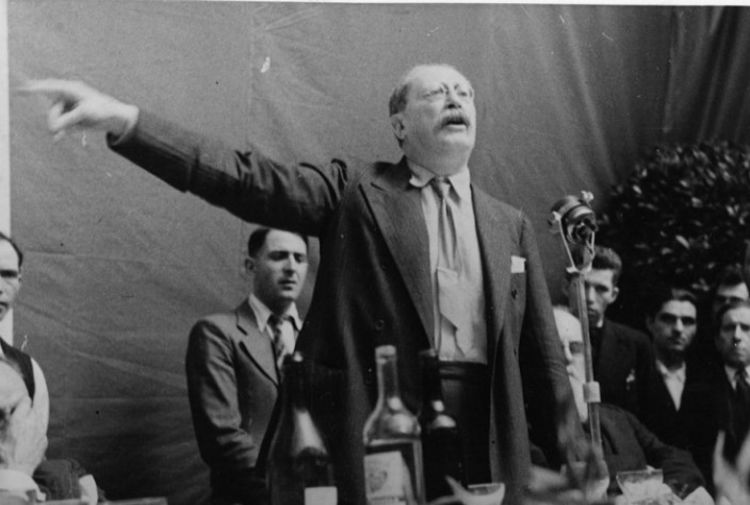

Léon Blum à la tribune du congrès de 1937 / MAHJ

Léon Blum à la tribune du congrès de 1937 / MAHJ

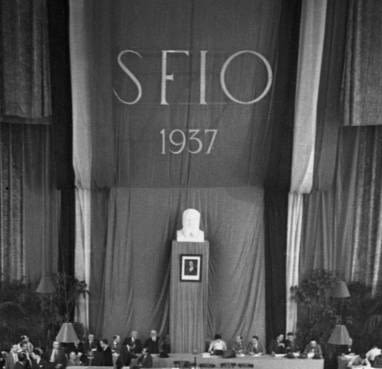

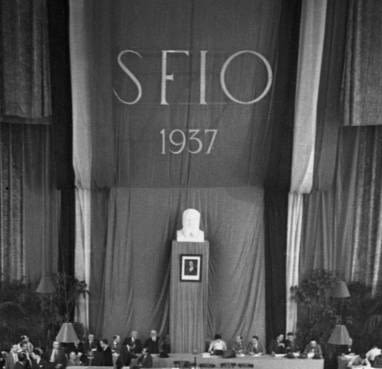

Une salle est aménagée pour accueillir 5.000 délégués au congrès / La Provence

Une salle est aménagée pour accueillir 5.000 délégués au congrès / La Provence

Ministre de la Justice, Vincent Auriol se déplace à Marseille / La Provence

Ministre de la Justice, Vincent Auriol se déplace à Marseille / La Provence

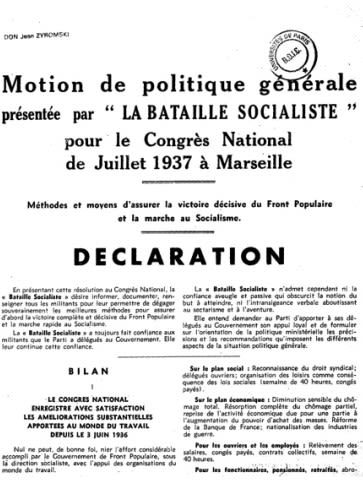

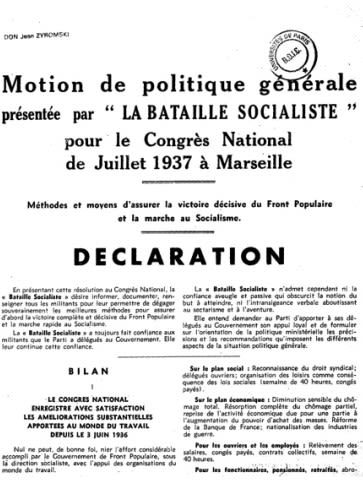

Texte d'une des motions soumises au vote des délégués / BDIC

Texte d'une des motions soumises au vote des délégués / BDIC