« Front républicain », digue anti-Le Pen à géométrie variable

Comme en 2017, Marine Le Pen affrontera Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Depuis dimanche, les appels au « Front républicain » se multiplient pour l'empêcher d'arriver à l'Elysée. Retour avec l'historien Jean-Marie Guillon, co-auteur du « Dictionnaire historique de la Résistance », sur une idée portée par la gauche depuis la fin du XIXe siècle.

Avec la nouvelle qualification de Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle, le « Front républicain » est de retour. De quoi s'agit-il exactement ?

D'une réaction politique contre un danger, qui peut prendre plusieurs formes. Par exemple une alliance de premier tour, mais aussi un retrait de candidats au second tour au bénéfice du mieux placé ou encore pour une présidentielle qui limite le second tour à un duel, à un rassemblement d'éliminés d'horizons divers en vue d'un soutien plus ou moins explicite au candidat considéré comme le plus « républicain » des deux. C’est du cas par cas, une fois oui, une fois non, des fois ça marche, d’autres fois non...

Jean-Marie Guillon, professeur d'histoire contemporaine émérite de l’université Aix Marseille / Telemme

Jean-Marie Guillon, professeur d'histoire contemporaine émérite de l’université Aix Marseille / Telemme

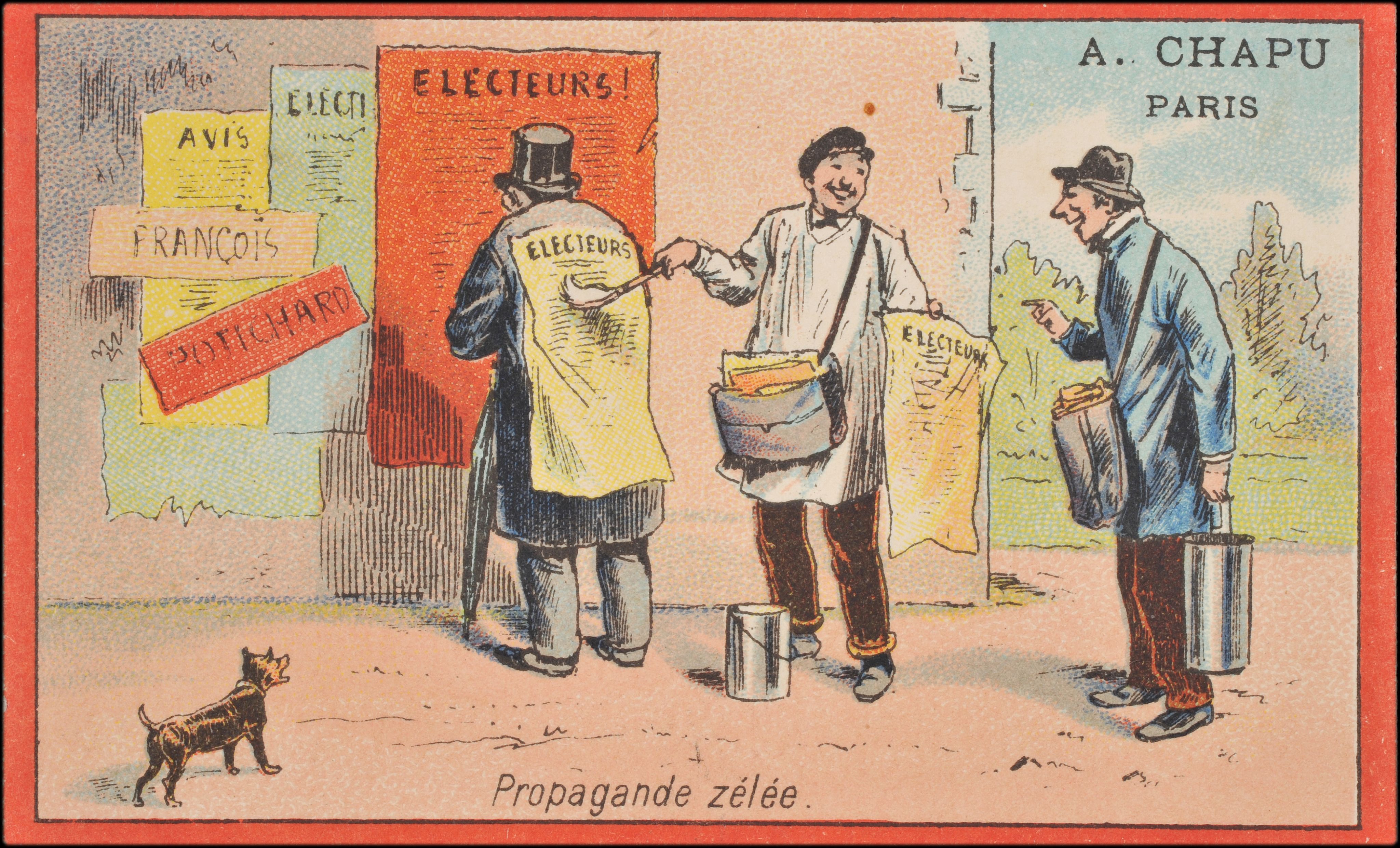

Caricature électorale de la fin du XIXe siècle / Mucem

Caricature électorale de la fin du XIXe siècle / Mucem

Est-il exact de dire que le concept de « Front républicain » apparaît en France à la fin du XIXe siècle ?

Absolument, cela remonte à l'époque où, autour du général Georges Boulanger, se constitue dans les années 1880 un courant qui menace la République, le courant nationaliste qui, malgré la similitude des mots, n'a rien à voir avec un courant national : il est porteur d'idéaux d'extrême droite, d'exclusion et de haine, il désigne des « ennemis de l'intérieur » qu'il faudrait épurer pour préserver la société de ces « éléments corrupteurs »... Cela cible les étrangers que Charles Maurras appelle « les métèques », les juifs, les francs-maçons et les protestants, ces derniers étant par exemple considérés comme porteurs d'une idéologie importée d'ailleurs qui aurait bouleversé la chrétienté alors que le rôle premier de l'Église est de maintenir l'ordre ! Ce fonds idéologique prospérera par la suite à l'extrême droite et dans une partie de la droite parfois trop poreuse. C'est particulièrement le cas avec Vichy, dont la seule différence avec la période Boulanger est le remplacement des protestants par les communistes dans la catégorie « ennemis de l'intérieur »... Toujours est-il que sous différentes formes et malgré ses divergences, la gauche s'est toujours soudée autour de ce que l'on appelle aujourd'hui un « Front républicain » pour contrer ce courant nationaliste.

Historiquement, la droite modérée se tient à l'écart ?

Le seul moment où ça dépasse la gauche, c'est dans la Résistance. Avec des engagements qui viennent de tous les horizons et à cette occasion des évolutions fortes de certaines personnalités, par exemple celle d'Henri Frenay qui crée le mouvement Combat. Cette cohérence éclate toutefois dès les élections de la Libération, pas forcément aux municipales d'avril 1945 mais pour les législatives de l'automne suivant quand le Mouvement républicain populaire (MRP) prend son autonomie et avec le temps, récupérera nombre de tenants du courant nationaliste.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la Résistance abolit les clivages politiques / Photo Julia Pirotte

Durant la Seconde Guerre mondiale, la Résistance abolit les clivages politiques / Photo Julia Pirotte

En janvier 1956, Jean-Marie Le Pen est élu député du département de la Seine / La Provence

En janvier 1956, Jean-Marie Le Pen est élu député du département de la Seine / La Provence

L'expression « Front républicain » date de janvier 1956. Que signifie-t-elle alors ?

Né sous la plume de Jean-Jacques Servan-Schreiber dans L'Express, ce terme définit une coalition électorale du centre et de la gauche nouée à l'occasion des élections législatives de janvier 1956 afin de contrer le mouvement poujadiste, ancêtre d'une certaine manière du Front national (1) : si elle l'emporte dans les urnes, elle se délite toutefois rapidement. Par la suite, c'est un terme qui est repris un peu n'importe comment, par exemple au début des années 1960 en Provence, avec l'alliance des socialistes et de la droite anti-gaulliste qui compte des gens compromis avec Vichy comme Jean Médecin à Nice ou Fraissinet et Goudareau à Marseille. En fait, ce n'est qu'avec la montée du Front national que le « Front républicain » reprend son sens originel. Avec dans notre région une efficacité très erratique, particulièrement quand c'est la droite qui se retire : ici, il y a plus de porosité entre son électorat et celui de l'extrême droite qu'avec celui de la gauche...

(1) Jean-Marie Le Pen était un des députés poujadistes.