Mitterrand 1981,

le printemps

du changement

« Notre combat continue ;

parce que vous représentez

le monde de la jeunesse

et celui du travail,

votre victoire est inéluctable ».

19 mai 1974, Château-Chinon.

Installé à l’Élysée depuis 1974, Valéry

Giscard d’Estaing paraît imbattable

sept ans plus tard. Surprise, le 10 mai 1981,

François Mitterrand l’emporte nettement.

Le Sud-Est est au cœur de cette première alternance de la Ve République, tant par

son vote (51,7% pour le nouveau chef

de l’État) que par le rôle tenu dans l’équipe du candidat Mitterrand par des gens comme

Michel Vauzelle, Jean-Louis Bianco

ou Gaston Defferre. Quarante ans après,

retour sur cette élection historique.

Pour la droite, c’était l’élection imperdable… Six mois avant le scrutin du printemps 1981, la réélection du président sortant Valéry Giscard d’Estaing (UDF) ne fait pas de doute, alors que seulement 27% des Français pensent que le socialiste François Mitterrand serait un bon président. Cela s’explique avant tout par les difficultés de la gauche à se présenter comme une alternative crédible. Ainsi, Michel Rocard qui avait fait acte de candidature est resté coincé dans les starting-blocks. Surtout, dans un contexte très conflictuel né de la défaite inattendue aux législatives de 1978, les trois partis de la coalition de gauche formée en 1972 ont chacun décidé de présenter leur candidat : Michel Crépeau pour les radicaux, Georges Marchais pour le PCF et donc, François Mitterrand pour le PS.

Meeting à Marseille du communiste Georges Marchais, le 20 mai 1979 au Stade vélodrome / Photo Marcel Garnier

Meeting à Marseille du communiste Georges Marchais, le 20 mai 1979 au Stade vélodrome / Photo Marcel Garnier

Pour les petits prétendants, 1981 est synonyme de nouvelle règle du jeu. Pour contrer l’inflation de candidats de 1974, les conditions de participation ont été durcies : le nombre d’élus devant parrainer les candidats est passé de 100 à 500, « provenant d’au moins 30 départements, et non plus de 10, les signatures d’un même département ne pouvant dépasser le 1/10 du total des 500 ». Autre innovation : la liste des parrains est rendue publique. Pas de quoi décourager les postulants en puissance : ils seront 64, dont Coluche, soit deux fois plus que sept ans plus tôt. La loi n’en remplira pas moins son office : ceux qui ne disposent pas d’un parti structuré ou d’un mouvement d’ampleur nationale sont irrémédiablement éliminés. Parmi eux, à l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen : jamais avare d’un bon mot comme d’une provocation, le leader FN se désiste

en faveur de… « Jeanne d’Arc » !

Déjà candidat en 1965 et 1974, profitant de la vive compétition qui oppose à droite les libéraux giscardiens et les gaullistes, menant une campagne discrète, Mitterrand va insensiblement apparaître dans l’opinion comme « une force tranquille », se focalisant sur des enjeux nouveaux comme l’emploi, la justice sociale, l’inflation, etc. « On a souvent dit que l’élection présidentielle favorise la personnalisation de la vie politique, or la situation de 1981 conduit à nuancer cette appréciation, remarque le politologue Pierre Bréchon, auteur de ''Les Élections présidentielles en France'' (La Documentation française). Jusqu’à la fin de la campagne, le candidat socialiste gardera une image personnelle moins bonne que celle de Valéry Giscard d’Estaing ; ce sont les solutions contenues dans ses ''110 propositions'' qui retiennent l’attention ». Petit à petit se construit une dynamique, dont on ignore encore si elle peut conduire à la victoire, même si les sondages s’améliorent.

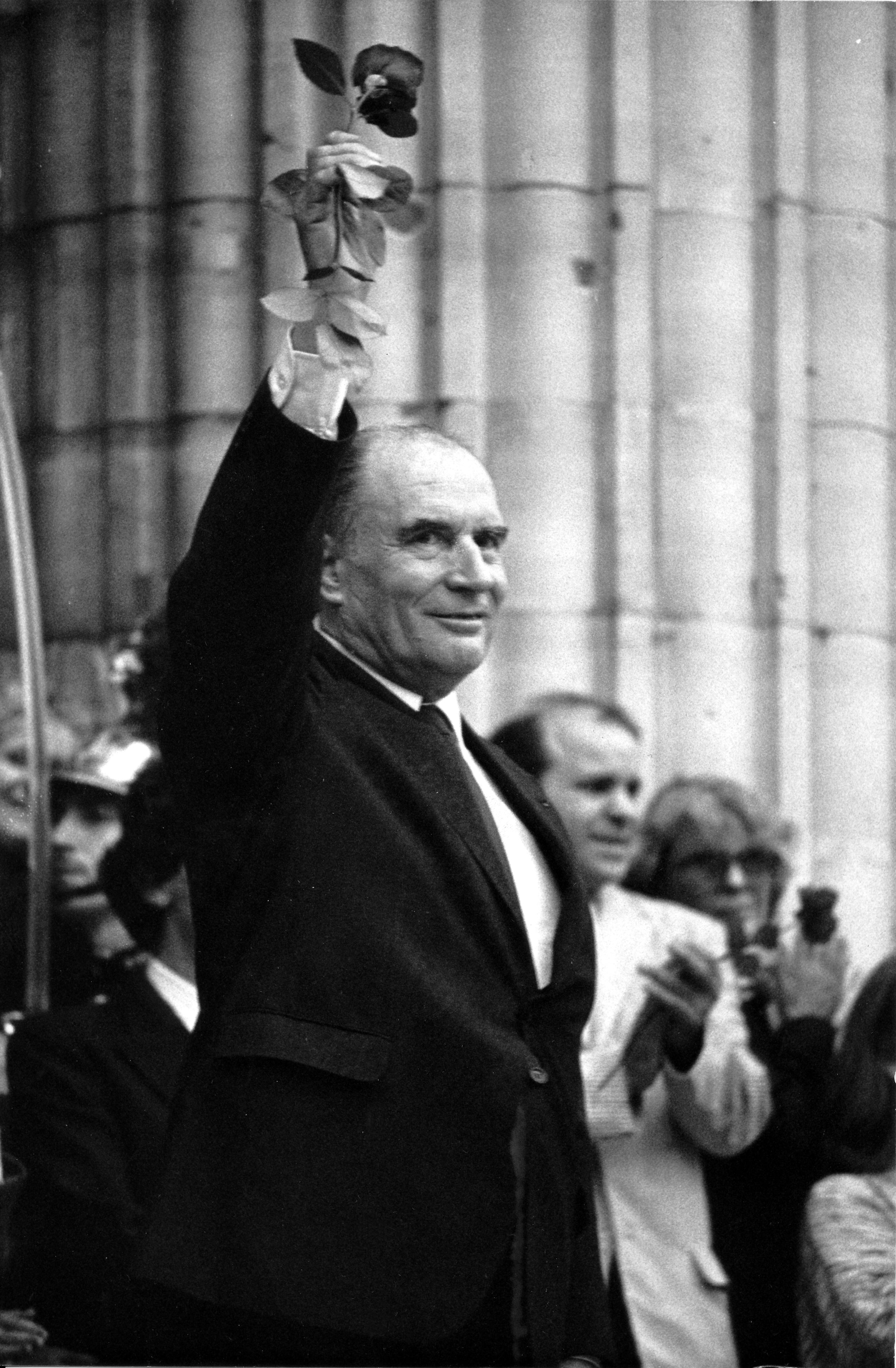

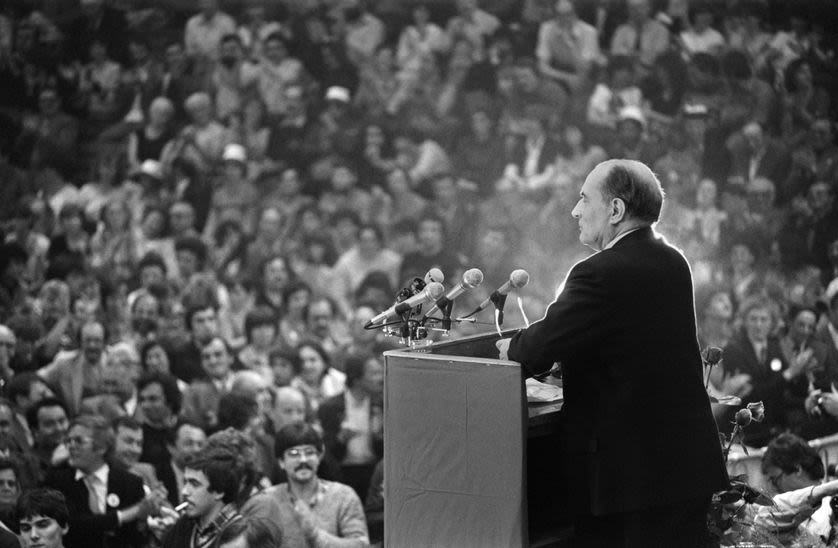

François Mitterrand en meeting durant la campagne / La Provence

François Mitterrand en meeting durant la campagne / La Provence

Michel Vauzelle (à gauche) au coeur de la garde rapprochée de François Mitterrand / La Provence

Michel Vauzelle (à gauche) au coeur de la garde rapprochée de François Mitterrand / La Provence

Dans l’entourage de François Mitterrand, un élu arlésien né dans la Drôme tient alors un rôle-clef : Michel Vauzelle. Les deux hommes se sont rencontrés au milieu des années 1970. Alors jeune avocat plein d’avenir, il a travaillé avec Jacques Chaban-Delmas et l’a soutenu au premier tour de la présidentielle de 1974, avant de préférer Mitterrand à Giscard. En 1976, installé dans les Bouches-du-Rhône, il s’est définitivement tourné vers le Parti socialiste. François Mitterrand en fera l’un de ses avocats personnels, puis le délégué national du PS pour les affaires judiciaires et enfin, en 1981, le directeur-adjoint de sa campagne. L’année précédente, à Arles dont il ambitionne d’être un jour le maire, Michel a pris pour épouse Sylvie, avocate comme lui et fille du directeur du « Monde », Jacques Fauvet. François Mitterrand était le témoin du fiancé. « Je ne fais pas alors partie de ce que l’on pourrait appeler la sphère intime, qui dîne rue de Bièvres et escalade la roche de Solutré, raconte celui qui présidera de 1998 à 2015 la Région Paca. Notre intimité, toujours respectueuse, est d’un tout autre ordre ». La sphère à laquelle appartient Michel Vauzelle, c’est un petit groupe de « trentenaires » - Jacques Attali, Jean Glavany, Michel Charasse, Jean-Louis Bianco plus tard -, qui ne sait pas encore qu’il constituera le cœur de « l’équipe de l’Élysée ».

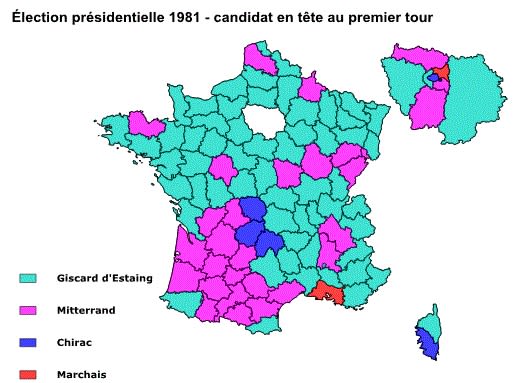

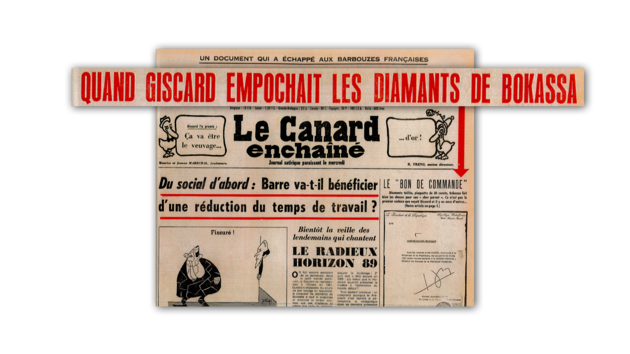

26 avril 1981. Les résultats du premier tour vérifient les prévisions du clan Mitterrand. Plombé par un bilan très décrié depuis le second choc pétrolier, soumis au tir de barrage de ses propres alliés, handicapé par les scandales (diamants de Bokassa, avions renifleurs d’Elf, assassinat de Jean de Broglie, mort mystérieuse du ministre Robert Boulin : la liste était longue…), Valéry Giscard d’Estaing est à la peine avec 28,3 % des suffrages. Malgré une remontée fulgurante dans les dernières semaines, Jacques Chirac (RPR) est out (18 %), les dissidents gaullistes Michel Debré et Marie-France Garaud ayant détourné pour leur compte 860.000 électeurs (3%). Avec 15,3%, handicapé notamment par le soutien qu’il a apporté à l’intervention de l’Armée rouge en Afghanistan, Georges Marchais amorce le déclin électoral du Parti communiste, au point de rendre caduc l’épouvantail rouge agité avec constance par la droite (il conserve toutefois des bastions comme les Bouches-du-Rhône, le Gard, la région parisienne). Assis sur ses 25,9% (soit 4% de mieux que les prévisions des derniers sondages), François Mitterrand a tous les atouts en main. Il peut compter sur le report des voix de gauche : outre Marchais, Laguiller (LO, 2,3%), Crépeau (2,2 %) et Bouchardeau (PSU, 1,1%) appellent à voter pour lui. Pour s’assurer la bienveillance des écologistes (3,9%), il entretient le flou sur l’énergie nucléaire et promet des référendums d’initiative populaire ainsi que l’instauration d’élections à la proportionnelle.

Surtout, il pilonne le président sortant : « Nous vivons sous une sorte de monarchie déguisée, qui ne serait même plus constitutionnelle ». Contrairement à 1974, le débat télévisé qui réunit les deux finalistes tourne à son avantage, particulièrement lorsqu’il traite Giscard d'« homme du passif ». Pour reprendre le slogan imaginé par le publicitaire Jacques Seguela (qui rejoindra bien plus tard Nicolas Sarkozy), « la force tranquille » écrase tout sur son passage. D’autant que dans le camp d’en face, les blessures sont trop profondes pour cicatriser en moins de deux semaines. « Depuis 1976, Chirac et Giscard étaient comme chien et chat, jugera Marie-France Garaud. Puis, à mesure que se précisait l’échéance de 1981, c’est devenu chien et loup, chacun aiguisant ses crocs sans prendre la peine de se cacher… ».

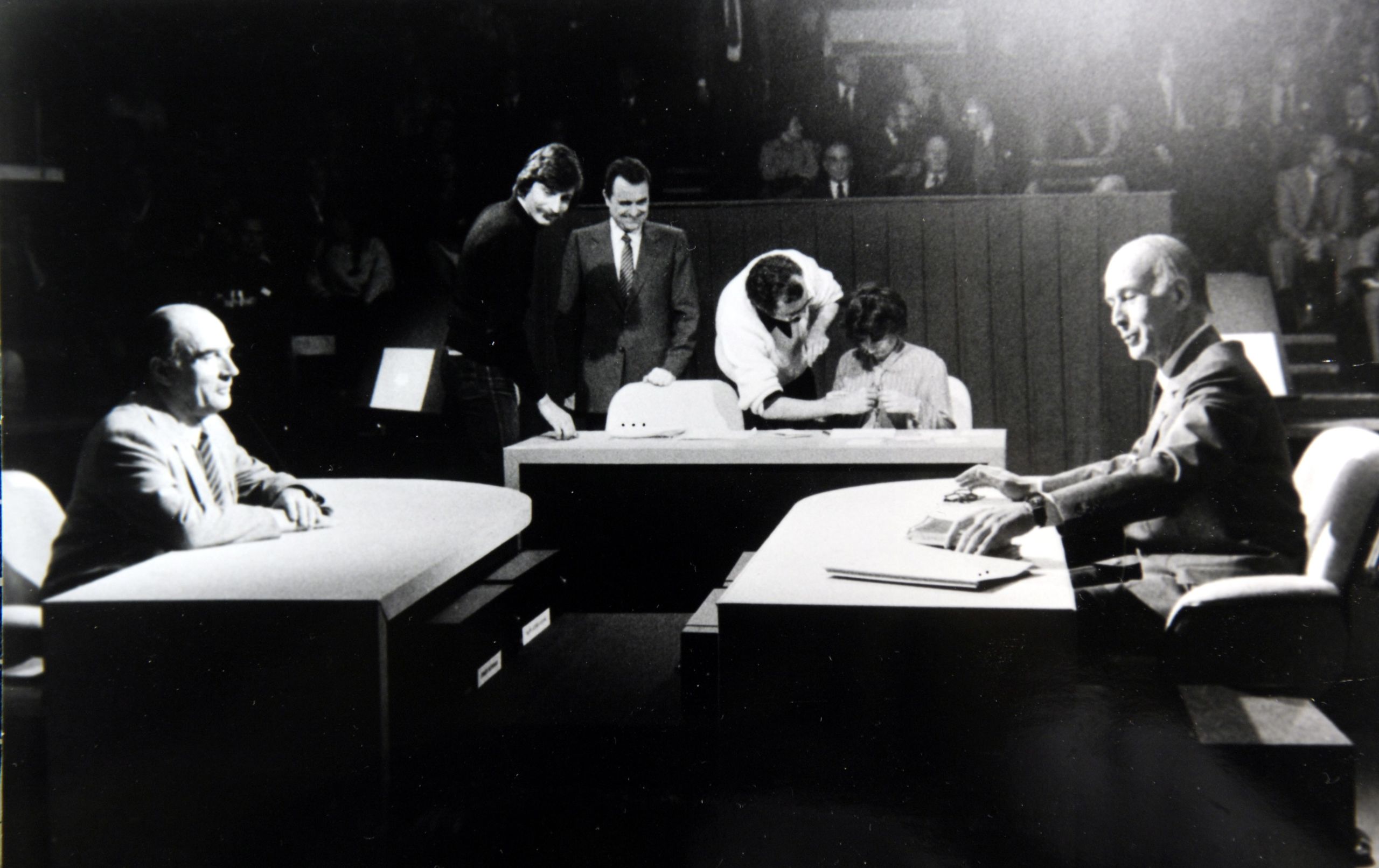

10 mai 1981, jour du deuxième tour. Dans un modeste hôtel de Château-Chinon (Nièvre), François Mitterrand attend avec ses intimes les résultats. Les journalistes et la foule se pressent à l'extérieur. Venu tout exprès à l'invitation de son ami Roland Dumas, le jeune avocat marseillais Gilbert Collard est gagné par l'excitation : « Comme des milliers de personnes à travers le pays, j'avais rejoint ses comités de soutien. Très proche de Mitterrand, Dumas avec qui j'avais plaidé plusieurs dossiers me l’avait demandé, j’ai accepté sans hésitation ». Bien des années plus tard, il sera élu député Front national. Il n'en assume pas moins aujourd'hui cet engagement et l'enthousiasme fébrile de cette journée : « J’étais persuadé qu’il fallait que la France passe à gauche. Je pensais qu’il fallait essayer un renouveau. J’étais aussi fasciné par la culture de Mitterrand. Donc, très sincèrement, j’y ai cru avec énormément de foi ».

Le 10 mai 1981, François Mitterrand se rafraîchit dans un café de Château-Chinon (Nièvre), en attendant les résultats du second tour de l'élection présidentielle / La Provence

Le 10 mai 1981, François Mitterrand se rafraîchit dans un café de Château-Chinon (Nièvre), en attendant les résultats du second tour de l'élection présidentielle / La Provence

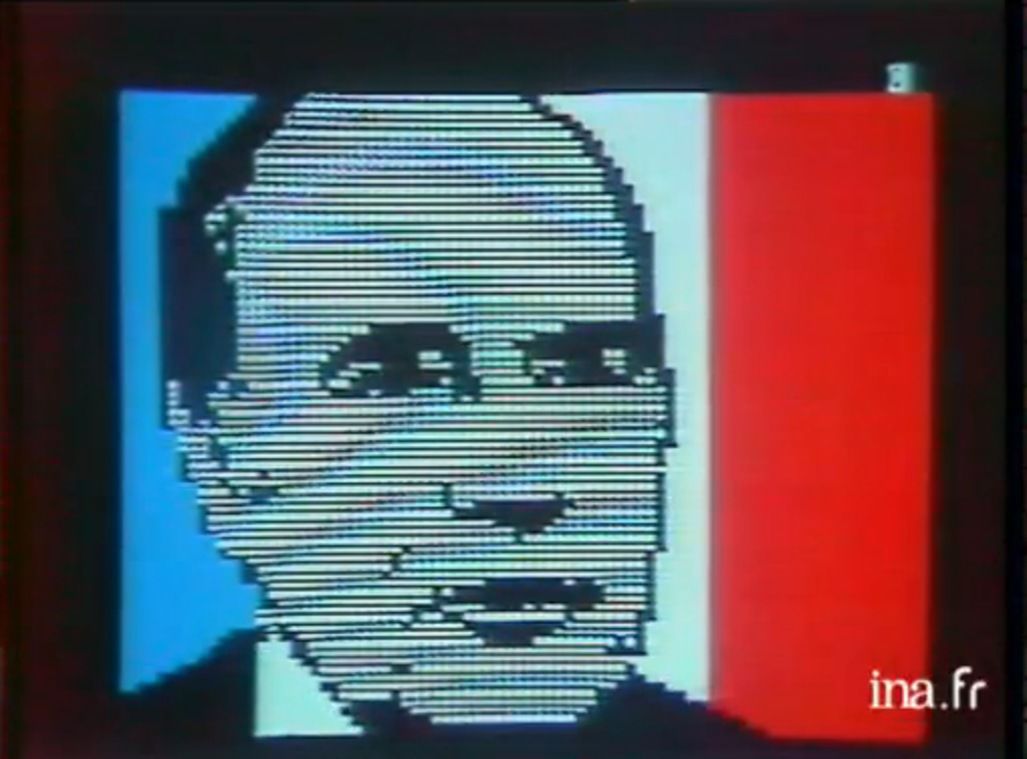

A 20 heures, le visage du nouveau président de la République se dessine sur les écrans de télévision... / Ina

A 20 heures, le visage du nouveau président de la République se dessine sur les écrans de télévision... / Ina

A Paris, Michel Vauzelle patiente rue de Solférino, seul dans le bureau de celui qui est encore, pour quelques heures, le Premier secrétaire du PS : « Les sondages de sortie des urnes donnaient Mitterrand gagnant. Le scrutin n’était pas clos, mais j’ai commencé à recevoir des appels téléphoniques du commissaire du 8e arrondissement, de la préfecture, enfin du préfet de Police lui-même qui, pour la première fois, dit : "le Président". Tous attendent mes "instructions", et c’est là que je réalise que quelque chose vient de basculer. C’est un moment un peu irréel. Avec toute ma naïveté de l’époque, je sens que je viens de passer du monde militant à celui de l’appareil d’État ». Une bascule qui se confirme à 20 heures, quand le visage de Mitterrand se dessine sur les écrans de télévision...

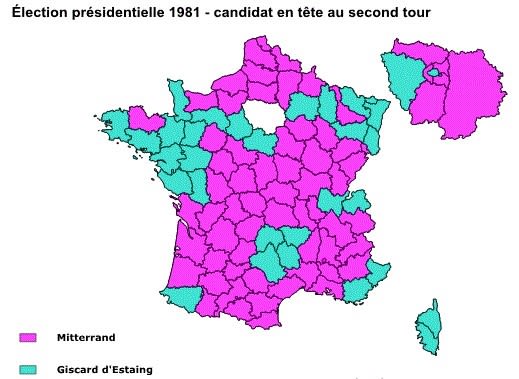

Valéry Giscard d’Estaing est battu de plus de 1.300.000 voix. Avec 51,8% (51,7% dans les six départements de la région Paca, les Bouches-du-Rhône étant au plus haut avec 56,1%), le candidat socialiste a fait le plein des suffrages de gauche du premier tour, mobilisé les abstentionnistes, avalé les écologistes et… récupéré en cours de route 800.000 électeurs de Jacques Chirac. Un vent nouveau balaie la France, c’est l’heure de l’« espoir », du « changement». Place de la Bastille, on danse jusqu’à l’aube. Il en est de même autour du Vieux-Port à Marseille ou place de l’Horloge à Avignon.

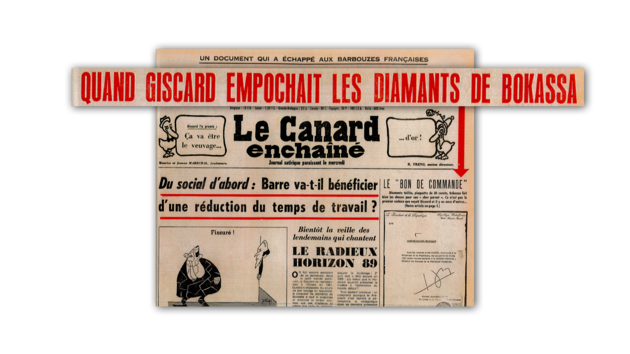

« Le Canard enchaîné », numéro du 10 octobre 1979 / La Provence

« Le Canard enchaîné », numéro du 10 octobre 1979 / La Provence

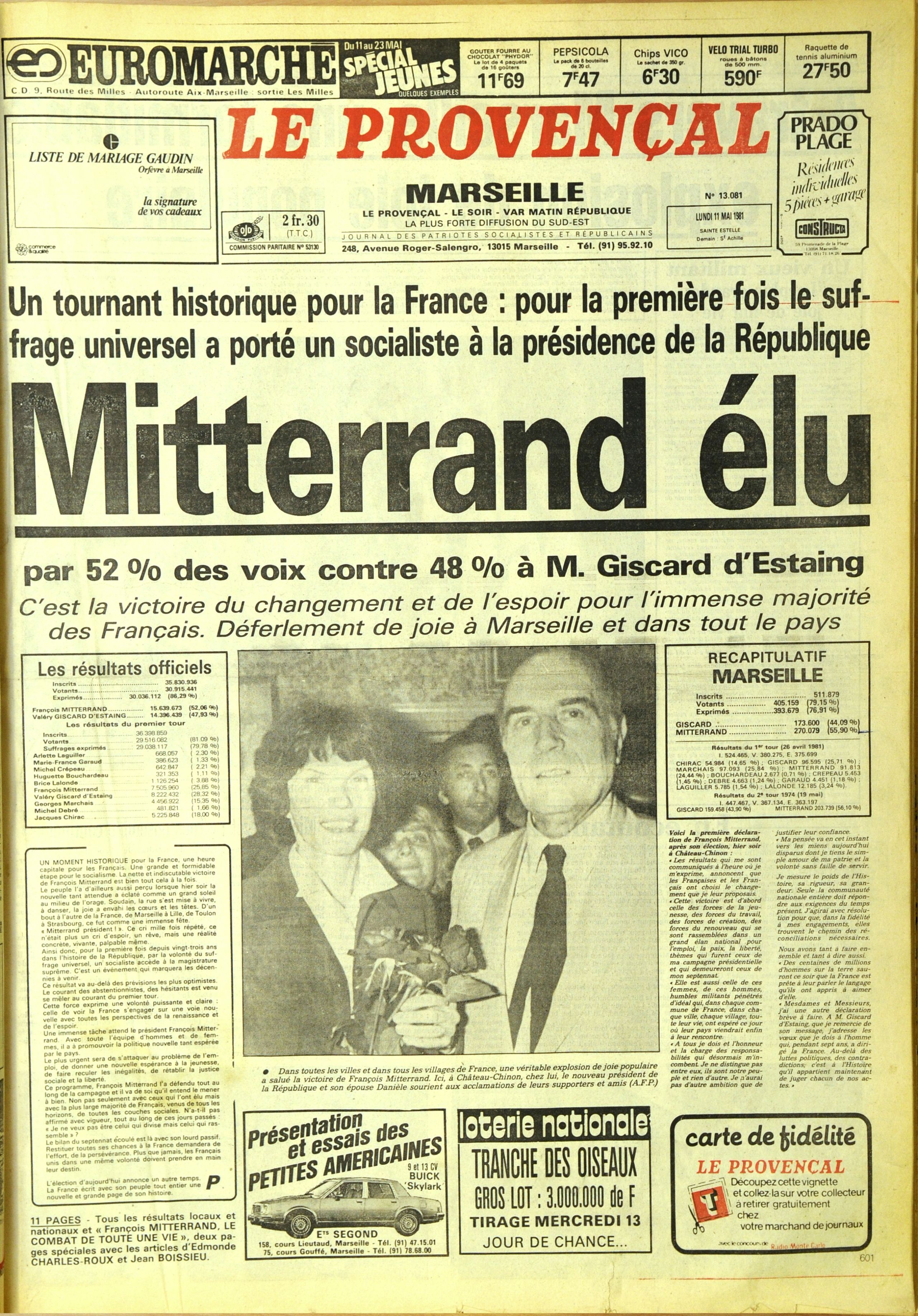

« Le Provençal », 26 avril 1981 / La Provence

« Le Provençal », 26 avril 1981 / La Provence

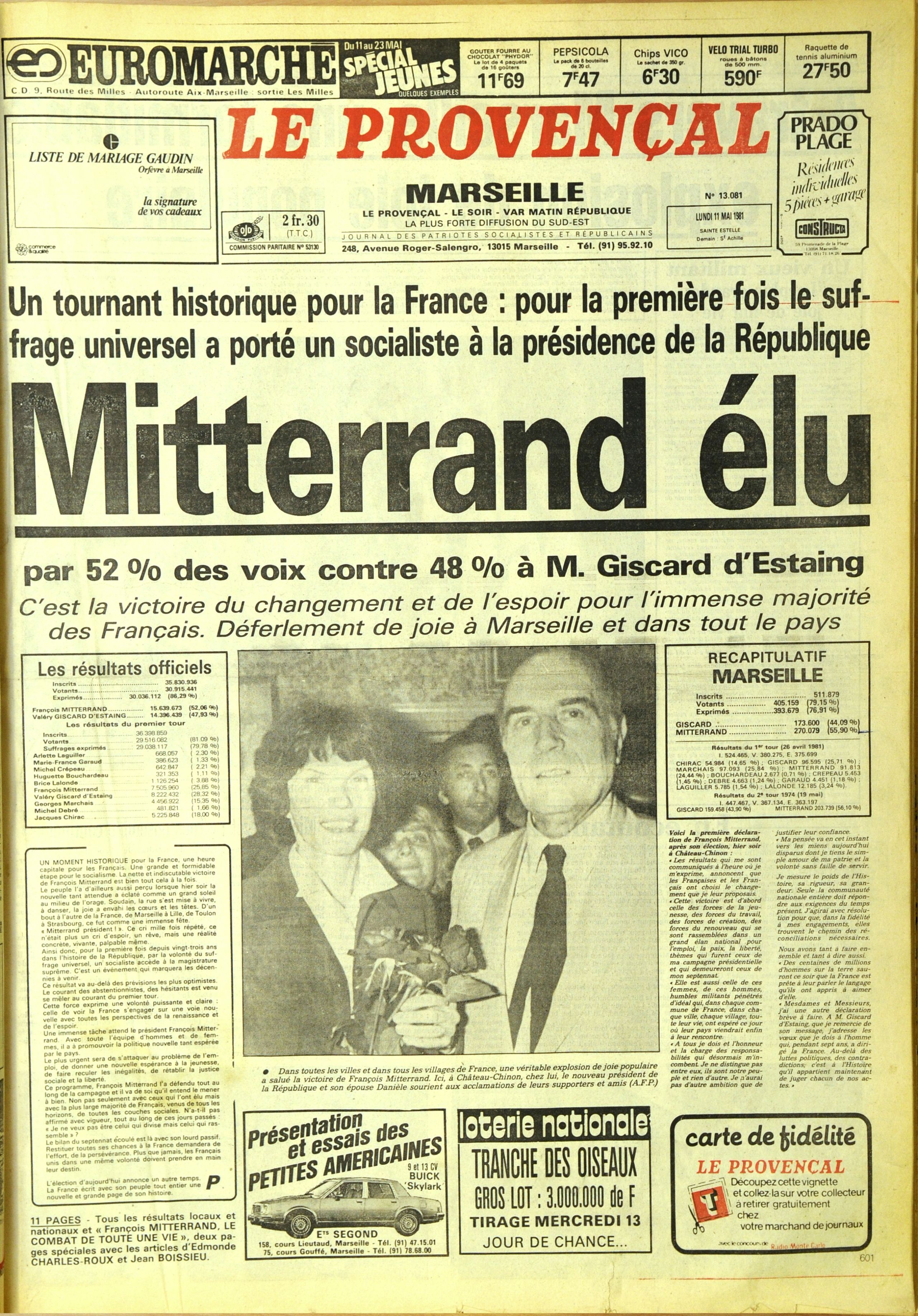

« Le Provençal », 11 mai 1981 / La Provence

« Le Provençal », 11 mai 1981 / La Provence

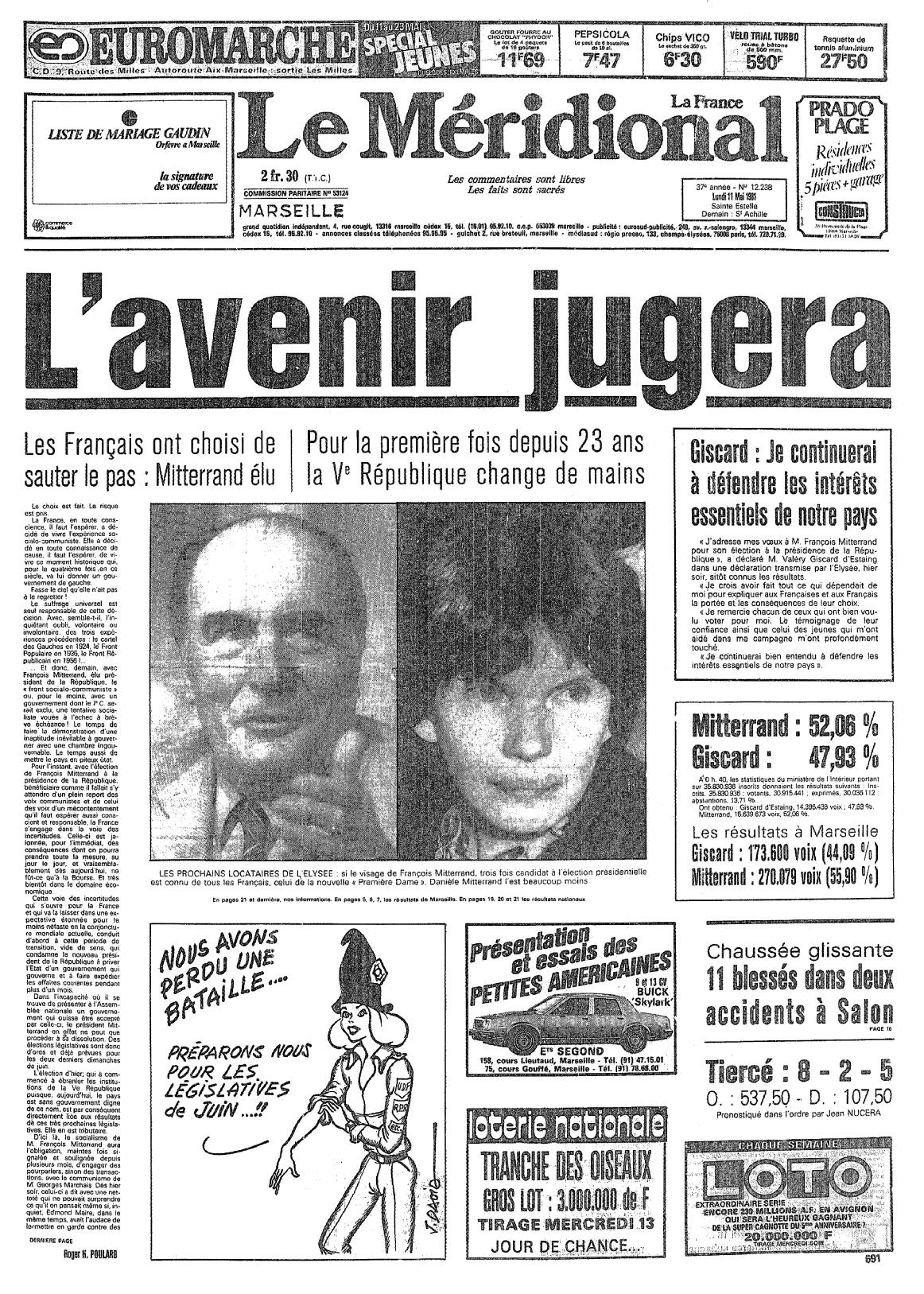

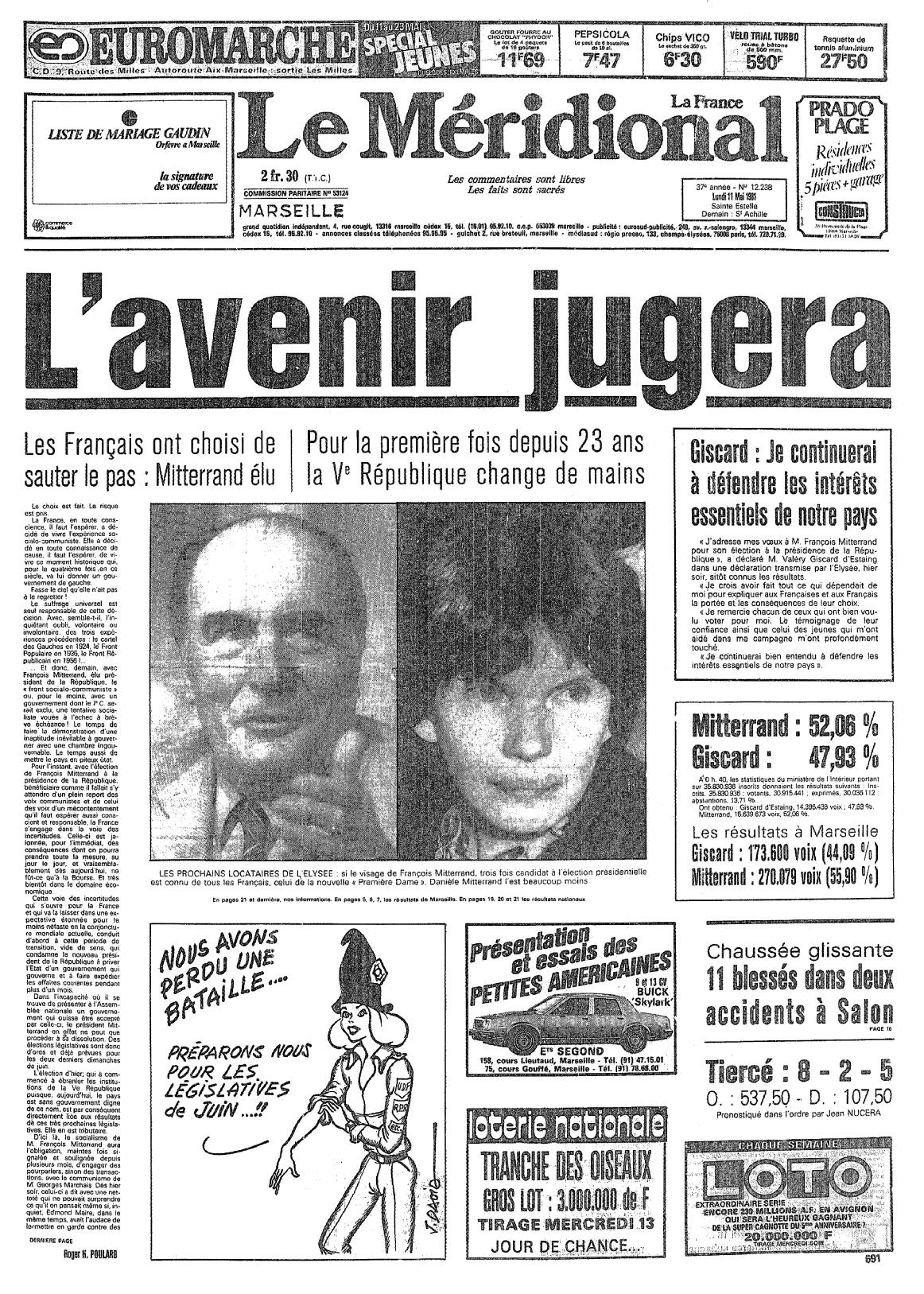

« Le Méridional », 11 mai 1981 / La Provence

« Le Méridional », 11 mai 1981 / La Provence

Michel Vauzelle est nommé porte-parole de l’Élysée, il le restera jusqu’en 1986 / La Provence

Michel Vauzelle est nommé porte-parole de l’Élysée, il le restera jusqu’en 1986 / La Provence

Pendant les dix jours qui séparent l’élection de la prise officielle de fonction, Michel Vauzelle intègre « l’antenne élyséenne », un groupe discret dirigé par Pierre Bérégovoy et chargée d’assurer la transition entre l’ancien président et le nouveau. Le 21 mai, tandis que François Mitterrand pénètre dans la crypte du Panthéon, Michel Vauzelle est à nouveau seul, dans le bureau élyséen que le nouveau président s’apprête à occuper et qui avait été celui du général de Gaulle. La tentation est trop grande, avoue l’Arlésien dans un sourire : dans le palais désert, il s’assoit à la place du monarque et se met à méditer ! Dix jours plus tard, il est nommé porte-parole de l’Élysée, il le restera jusqu’en 1986.

Dès le 22 mai, Mitterrand a dissous l’Assemblée nationale. Un mois plus tard, la « vague rose » offre la majorité absolue au PS, qui dispose de 265 députés et 20 apparentés. Le PCF, lui, perd la moitié de ses élus, alors que la droite est au fond du trou. Après un premier gouvernement de transition, Pierre Mauroy qui s’est installé à Matignon peut constituer son équipe : quatre ministres communistes font leur entrée, alors que le maire de Marseille Gaston Defferre conserve sa place de numéro 2. Pressenti un temps comme Premier ministre, il a finalement hérité de l’Intérieur et de la Décentralisation, une place qui en fera un des principaux acteurs des premières années du septennat de François Mitterrand.

En 1982, Jean-Louis Bianco devient secrétaire général de l'Elysée / La Provence

En 1982, Jean-Louis Bianco devient secrétaire général de l'Elysée / La Provence

Un autre Provençal apparaît alors à l’Élysée, Jean-Louis Bianco. Jeune conseiller d’État, il travaille pour le Syndicat intercommunal de développement Durance-Bléone, dans un petit village distant d’une quinzaine de kilomètres de Manosque. C’est un appel téléphonique de Jacques Attali, camarade d’études du lycée Janson-de-Sailly, qui fait tout basculer : « Jacques cherchait à mettre sur pied, à l’Élysée, une petite équipe de "prospective", chargée de brasser des idées et de les soumettre au président ». À Montfuron, la décision est vite prise : « Je suis passé sans transition du fond des Basses-Alpes au sommet de l’État », s’étonne encore Bianco. Qui, pour l’heure, n’est encore qu’un obscur chargé de mission, un « conseiller de seconde zone » qui partage son bureau avec deux autres néophytes, Ségolène Royal et François Hollande. Les notes qu’il rédige ne tardent pas à attirer l’attention du Président. La promotion sera fulgurante : en 1982, François Mitterrand le nommera secrétaire général de l’Élysée. Et pendant près de dix ans, jusqu’en 1991, Jean-Louis Bianco sera le maître du Palais: celui qui sait (presque) tout et par qui tout doit passer.

« Ces élections de 1981 restent comme l’ouverture d’une nouvelle période décisive de la Ve République, analyse le politologue Pierre Bréchon. Elles changent radicalement la donne en apportant les pouvoirs exécutif et législatif à la gauche, écartée depuis 1958 pour les socialistes, depuis 1947 pour les communistes, laquelle voit son rapport des forces bouleversé. Surtout, malgré certaines tensions et maladresses durant la période de transition, les institutions fonctionnent sans accroc. C’est d’autant plus remarquable que ces scrutins allaient inaugurer une période marquée par une succession de ''votes sanctions'' et d’alternances des équipes dirigeantes au sommet de l’État ».

Le 21 mai 1981, François Mitterrand se rend à pied au Panthéon pour son investiture / La Provence

Le 21 mai 1981, François Mitterrand se rend à pied au Panthéon pour son investiture / La Provence

« Mitterrand en 1981, c'est clairement la plus belle victoire de la Ve République, sourit la journaliste Michèle Cotta, qui avait animé le débat de l'entre-deux-tours. D’abord parce que la gauche est très divisée et que le succès apparaît impossible, l’issue de la bataille est indéterminée jusqu’au bout. Ensuite et surtout, parce que c’est le basculement entre deux mondes, ce n’est pas simplement un changement de cheval, c’est une véritable alternance. C’est ça qui est intéressant, parce que cela montre que la Ve République fonctionne vraiment, qu’elle n’est pas uniquement taillée pour que la droite exerce le pouvoir. Jusque-là, le soupçon était réel et la crainte d’un coup d’État en réponse à une victoire de la gauche était présente, quelques-uns en auront d’ailleurs la tentation ou le fantasme mais cela n’ira pas loin. L’arrivée de De Gaulle au pouvoir en 1958 s’était faite sous la pression des militaires, les esprits avaient été très marqués par la chute de Salvador Allende au Chili en 1973, etc. Et là, tout marche, la droite cède la place. Il faut dire qu’elle imaginait souvent que la gauche serait incapable de faire tourner le pays et que Mitterrand serait rapidement obligé de démissionner, un peu comme un président du Conseil de la IVe République. Autre raison d’y voir la plus belle victoire à une élection présidentielle, 1981 donne lieu à une incroyable explosion de joie populaire, ce qui est complètement nouveau à l’époque : une foule euphorique improvise une fête gigantesque place de la Bastille, malgré un orage à tout rompre, idem à Marseille, Lyon, dans toute la France ».