PRÉSIDENTIELLE 1958 ET RÉFÉRENDUM 1962

De Gaulle porté par la voix du peuple

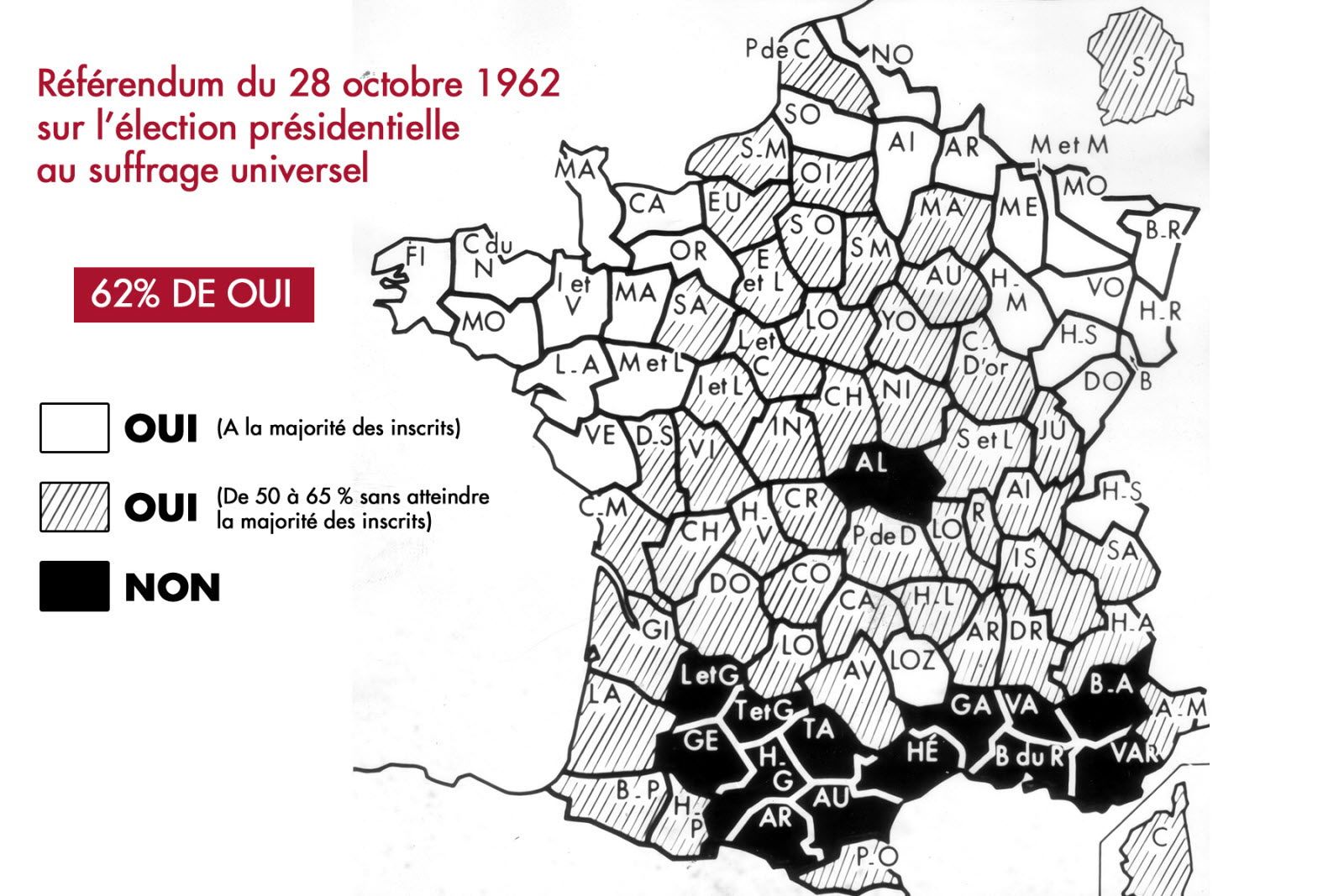

Revenu au pouvoir à la faveur de la crise de l’Algérie, Charles de Gaulle inspire la Constitution de la Ve République. Elle est largement adoptée par référendum le 28 septembre 1958, malgré de fortes oppositions exprimées notamment dans le Sud-Est par le Parti communiste et le socialiste Félix Gouin. Trois mois plus tard, il est désigné président de la République par un collège de 80.000 grands électeurs. Nouvelle étape en 1962 avec le référendum sur l’élection présidentielle au suffrage universel direct : si la France soutient à 62% cette mesure destinée à s’appliquer en 1965, la majeure partie des 15 départements qui s’y opposent se trouve sur le littoral méditerranéen.

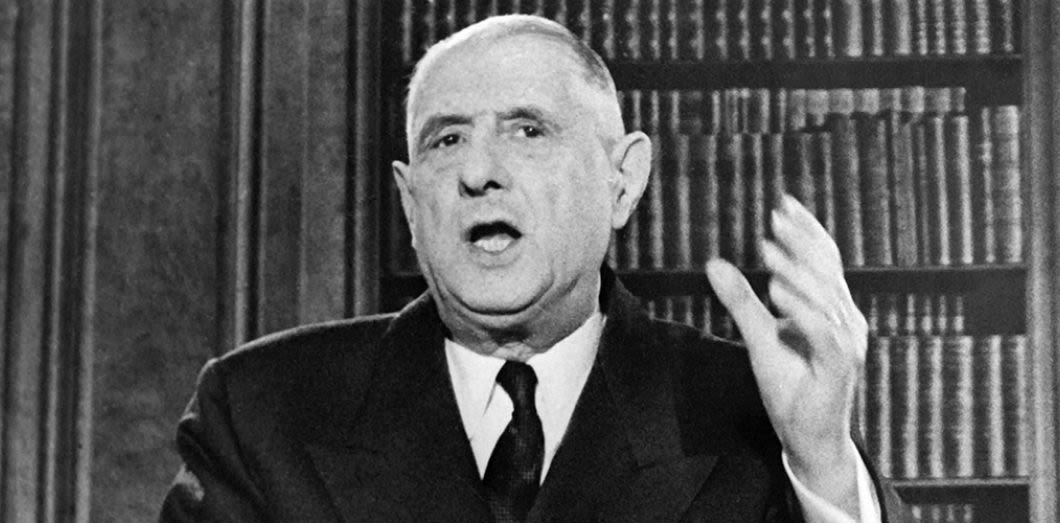

« Je crois devoir faire au pays la proposition que voici : quand sera achevé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l’interrompaient avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel ». Costume sombre à larges revers, cravate fine au nœud serré, seul derrière un bureau, installé devant une bibliothèque qui était pour lui « le témoignage de l’Histoire », Charles de Gaulle déplie ses bras de tractopelle, lentement, puis les ramène sur son torse d’un geste sec, comme pour mieux avaler les Français qui assistent à son allocution télévisée, ce 20 septembre 1962. Les sourcils plus circonflexes que jamais à cause « des implacables lumières » qui entourent la caméra, sans papier ni lunettes, il articule avec l’emphase d’un sociétaire de la Comédie-Française des phrases méticuleusement préparées, les martèle, les malaxe même. Noir et blanc abrupt, plan fixe, cadrage austère, l’image tousse, renâcle. La télévision n’en est qu’à ses balbutiements, on compte moins de 800.000 postes à travers le pays. Qu’importe, « la combinaison du micro et de l’écran », comme la qualifie le Général, lui permet d’« être présent partout », de s’adresser « les yeux dans les yeux » à une « immense et mystérieuse assistance ».

À ce public sans visage, de Gaulle explique alors le mode d’emploi de la révolution institutionnelle qu’il ambitionne, comme il l’a formulé huit jours plus tôt en Conseil des ministres : « Sur ce sujet, (…) par quelle voie convient-il que le pays exprime sa décision ? Je réponds : par la plus démocratique, la voix de référendum. C’est aussi la plus justifiée, car la souveraineté nationale appartient au peuple et elle lui appartient évidemment, d’abord, dans le domaine constituant ». Référendum, le mot est lâché. Pour la cinquième fois, après les lois constitutionnelles de 1945 et de 1958, l’autodétermination de l’Algérie en 1961 et la ratification en avril 1962 des accords d’Évian, de Gaulle a décidé de questionner la France. Pour trancher une interrogation qui le taraude depuis longtemps, lui qui ne conçoit son autorité qu’appuyée sur une forte légitimité populaire : la désignation du chef de l’État. Et donc, en filigrane, l’étendue de ses pouvoirs et l’envergure de son rôle.

Le général De Gaulle présente à la télévision son référendum sur l'élection présidentielle au suffrage universel direct, le 20 septembre 1962 / La Provence-Histoire

Le général De Gaulle présente à la télévision son référendum sur l'élection présidentielle au suffrage universel direct, le 20 septembre 1962 / La Provence-Histoire

Charles de Gaulle prononçant le second discours de Bayeux, le 16 juin 1946 / La Provence-Histoire

Charles de Gaulle prononçant le second discours de Bayeux, le 16 juin 1946 / La Provence-Histoire

Cet instant, de Gaulle l’attend depuis les dernières heures de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, on ne trouve pas trace de l’élection du président de la République par l’ensemble des Français dans le discours qu’il prononce le 16 juin 1946 à Bayeux, considéré comme le manifeste de son action politique à venir. Pas trace non plus dans les réunions préparatoires à la Constitution de 1958 qui devait instaurer la Ve République, ce que rappelle Yves Guéna, à l’époque directeur du cabinet du Premier ministre, Michel Debré : « Il n’y a pas eu vraiment de discussion au sein de notre groupe de travail sur ce sujet, et nous avons fait le choix d’une formule intermédiaire : ce ne serait pas le Parlement réuni, ce ne serait pas le suffrage universel, ce serait un corps électoral plus étoffé que jusqu’alors, en réalité un corps électoral de type sénatorial. » Le texte retenu instaure donc une élection au suffrage universel indirect, par un collège comprenant environ 80.000 personnes, composé des parlementaires, des conseillers généraux, des membres des assemblées des territoires d’outre-mer et d’élus municipaux (s’y ajoutaient dans les communes de plus de 1.000 habitants des personnalités désignées par les conseils municipaux, par exemple 864 à Marseille).

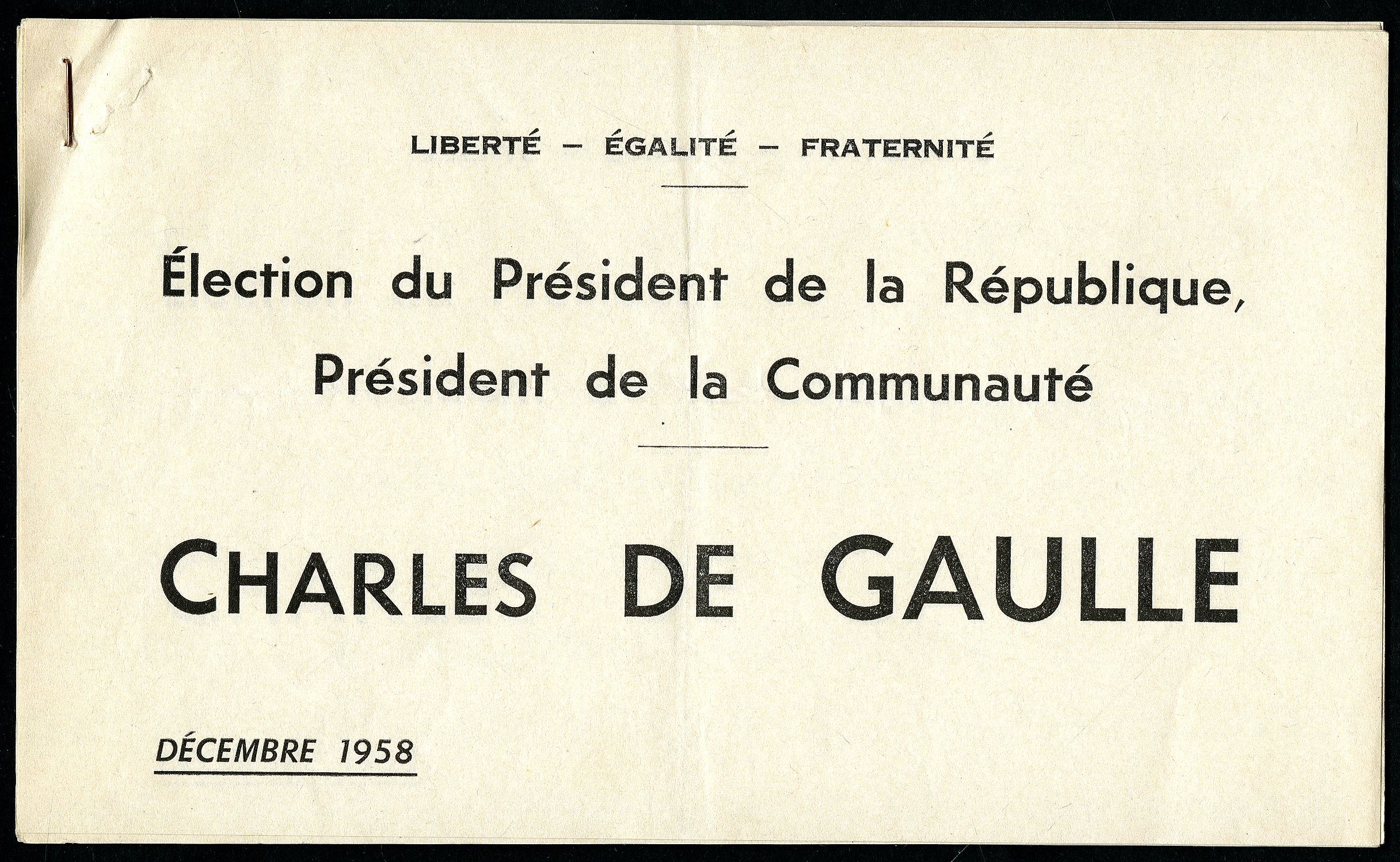

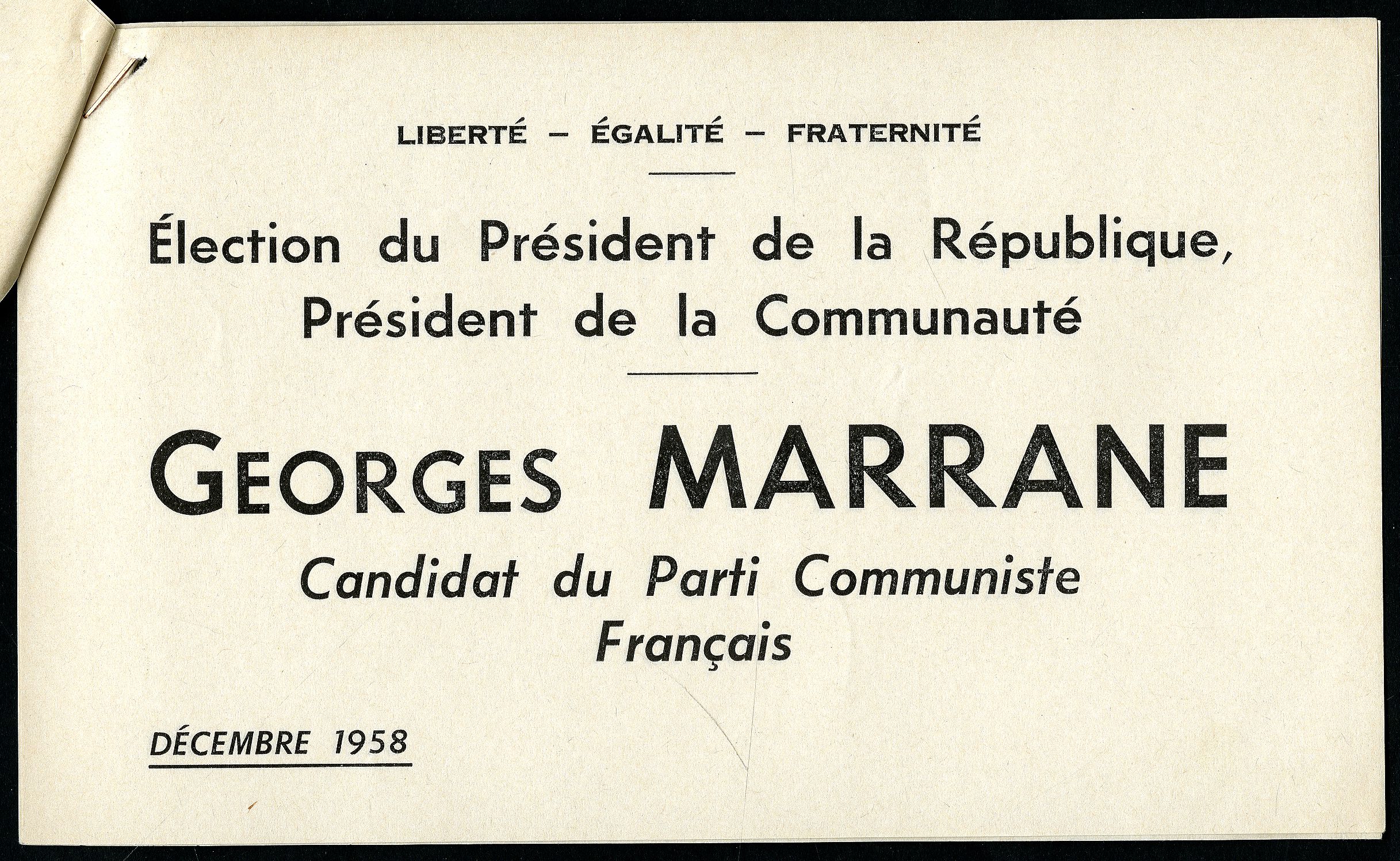

Ce système sera appliqué le 21 décembre 1958, trois mois après le plébiscite du référendum sur la Constitution instaurant la Ve République (82,6% pour le oui, le Sud-Est étant toutefois en retrait d’environ 10%). Le général de Gaulle l’emporte aisément avec 78,5% des suffrages, loin devant les 13,1 % du communiste Georges Marrane et les 8,4% de l’universitaire Albert Châtelet, qui représente l’Union des forces démocratiques, créée quelques mois plus tôt par des hommes de gauche, dont Pierre Mendès France.

Avec 13,1%, le communiste Georges Marrane arrive deuxième à la présidentielle de 1958 / Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 41W126

Avec 13,1%, le communiste Georges Marrane arrive deuxième à la présidentielle de 1958 / Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 41W126

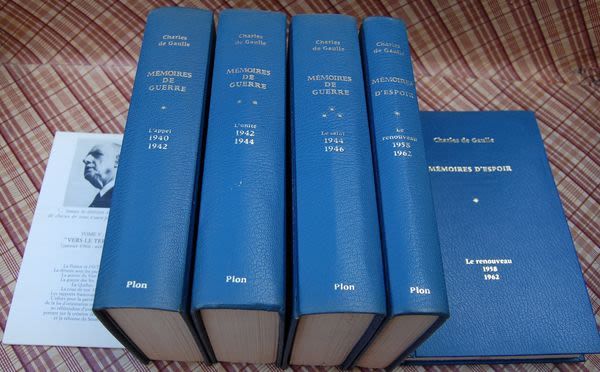

Les « Mémoires d’espoir » de Charles de Gaulle / Paru Vendu

Les « Mémoires d’espoir » de Charles de Gaulle / Paru Vendu

Pourquoi ne pas avoir profité de la Constitution de 1958 pour instaurer la réforme qu’il appelait de ses vœux et mettre fin aux sautes d’humeur du Parlement, qu’il considérait comme une des « plaies » de la IIIe et de la IVe République ? De Gaulle devait s’en expliquer dans ses « Mémoires d’espoir » : « C’est que je jugeais préférable de ne pas tout faire à la fois. Dès lors que je demandais au pays d’arracher l’État à la discrétion des partis en décidant que le Président, et non plus le Parlement, serait la source du pouvoir et de la politique, mieux valait prendre quelque délai avant d’achever cette immense mutation. J’ajoute que, sur le moment, afin de ne pas contrarier le mouvement presque unanime de l’adhésion nationale, je jugeais bon de tenir compte des préventions passionnées que, depuis Louis Napoléon, l’idée de ''plébiscite'' soulevait dans maints secteurs de l’opinion. Quand la pratique de la Constitution nouvelle aurait montré que l’échelon suprême y détenait l’autorité sans qu’il y eût dictature, il serait temps de proposer au peuple la réforme définitive. Au surplus, j’avais l’intention d’assumer moi-même, au départ, les fonctions de chef de l’État, et, en raison de l’Histoire d’hier et des circonstances d’à présent, la façon dont j’y accédais ne serait qu’une formalité sans conséquence quant à mon rôle. Mais, en considération de la suite, j’étais résolu à parfaire l’édifice à cet égard avant la fin de mon septennat ».

Loin d’être une vue de l’esprit ou une formule de style, la référence à Louis Napoléon Bonaparte reposait sur une inquiétude toujours vivace parmi le personnel politique de la France des années 1950 : élu président de la République en décembre 1848 au « suffrage universel direct masculin », le neveu de l’Empereur avait dans la nuit du 1er au 2 décembre 1851, date anniversaire du sacre de son oncle et de la bataille d’Austerlitz, conduit un coup d’État sanglant qui allait entraîner la chute de la IIe République et le rétablissement de l’Empire l’année suivante. Conséquence : tant en 1875 qu’en 1946, les lois constitutionnelles devaient confier aux deux chambres du Parlement le choix du président de la République ; seules à être élues par le peuple, c’est elles qui étaient « les dépositaires de la souveraineté nationale », elles qui sauraient éviter que le chef de l’État ne se transforme en despote. Un système qui témoignait aussi de la méfiance et du mépris pour « le peuple » qui, comme l’analyse le politologue Pierre Bréchon, « manquant d’éducation politique, risquait de se laisser séduire, au moment de l’élection, par une personnalité autoritaire charismatique » : dans l’esprit des rédacteurs des Constitutions de la IIIe et de la IVe République, une telle charge ne pouvait qu’être le domaine réservé des « élites éclairées, bien éduquées, politiquement plus sûres ».

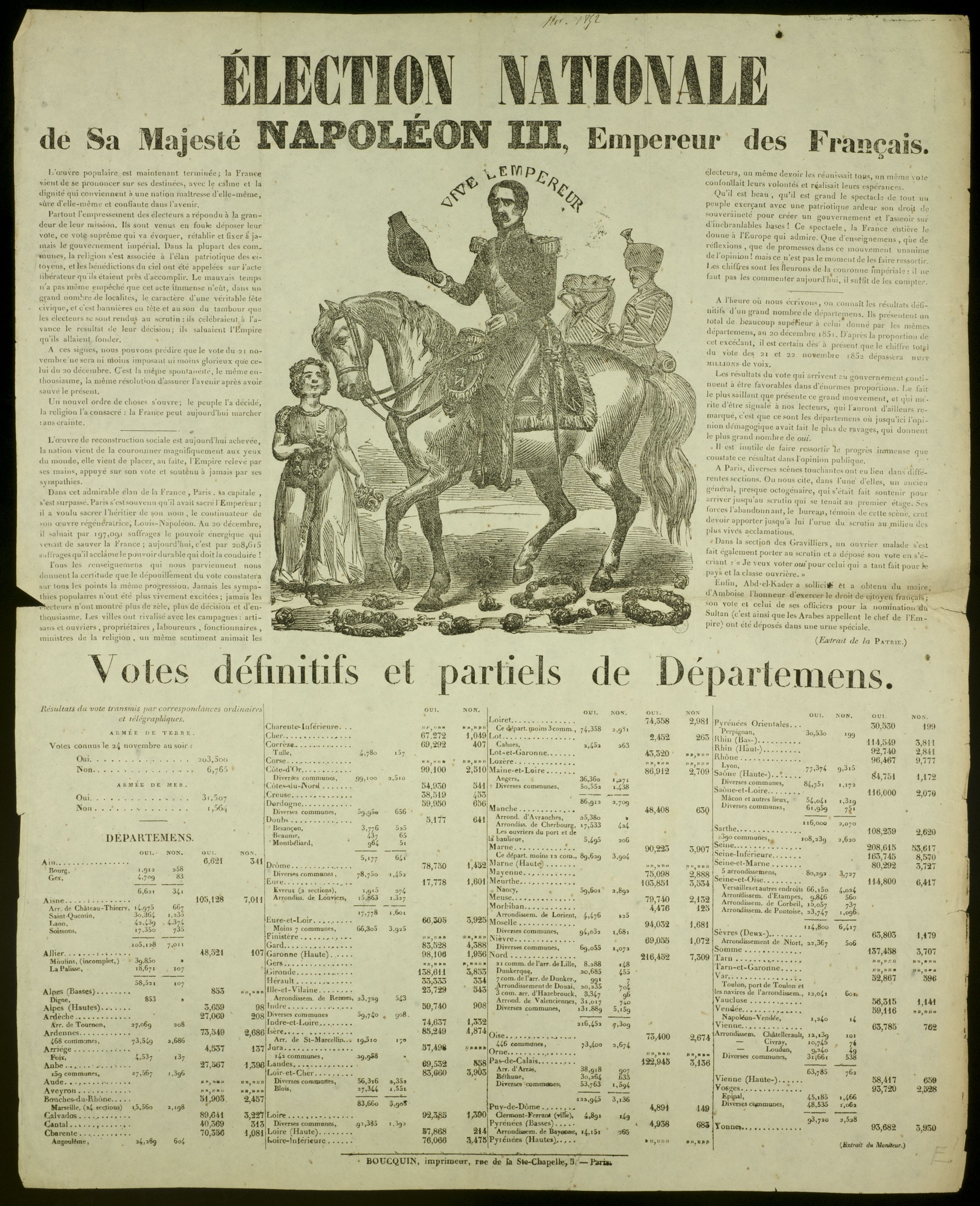

Le 7 novembre 1852, la dignité impériale est rétablie au profit du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte / Mucem

Le 7 novembre 1852, la dignité impériale est rétablie au profit du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte / Mucem

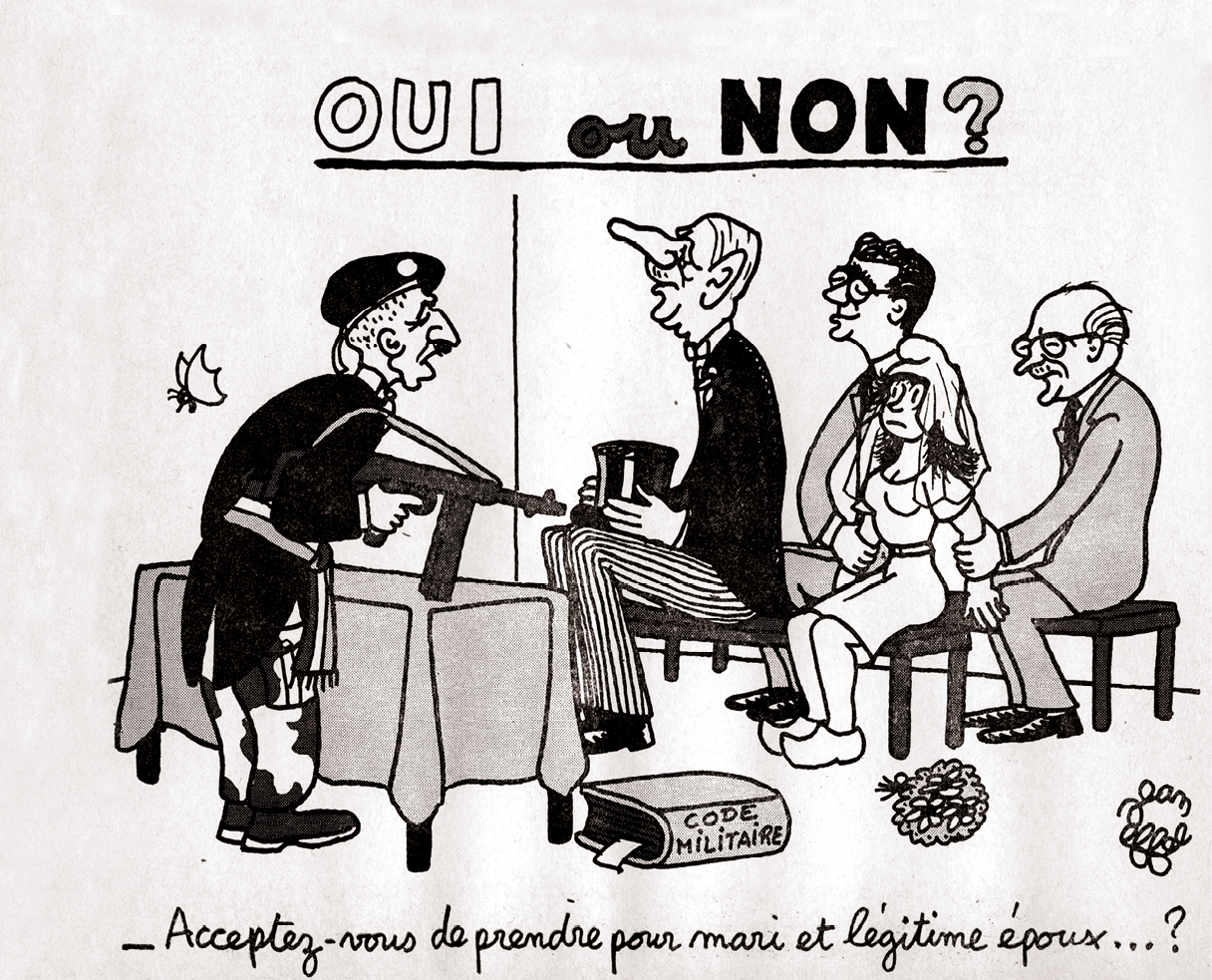

Le retour en 1958 du général de Gaulle vue par Jean Effel / La Provence-Histoire

Le retour en 1958 du général de Gaulle vue par Jean Effel / La Provence-Histoire

De fait, un siècle après Napoléon III, lorsque l’ancien chef de la France libre annonce sa volonté de confier le choix du président « à l’ensemble de la Nation », les réactions sont d’une formidable violence. Personne n’a oublié que son retour au pouvoir en mai 1958 avait tout d’un coup de force : afin d’obliger les députés et le président René Coty à faire appel à lui pour « constituer un gouvernement de Salut public », des soldats commandés par Jacques Massu et Raoul Salan avaient pris le contrôle de l’Algérie, cependant que le parlementaire gaulliste Pascal Arrighi occupait la préfecture d’Ajaccio avec quelques poignées d’hommes du 1er bataillon de parachutistes de choc basé à Corte et à Calvi. Il s’agissait du plan « Résurrection », qui débuta au mois de mars par la distribution clandestine de 200.000 affiches représentant « La Marseillaise » de Rude, avec le slogan : « Appelons de Gaulle, et la France sera la France. » La dernière étape prévoyait le largage sur Paris de parachutistes venus d’Algérie et la prise, les armes à la main, de plusieurs préfectures de province. Ainsi, à Marseille, la préfecture fut encerclée durant une dizaine de jours par des hommes conduits par Paul Gaillet, Charles Pasqua et Gérard Kappé, une mitrailleuse cachée sous une couverture étant installée au balcon d’un immeuble et tenant la rue en enfilade.

Au nom du Parti communiste français, Jacques Duclos lance donc : « De Gaulle marche sur les traces de Napoléon III ». Les centristes du Mouvement républicain populaire (MRP), formation des Schuman, Pflimlin, Lecanuet, refusent « le président chef et guide ». À la fin de septembre, Gaston Monnerville, qui dirige le Sénat depuis 1947, prend la tête de la révolte : à la tribune du congrès du Parti radical, à Vichy, il appelle à voter « non » et affirme que le général de Gaulle a « violé » la Constitution en ne consultant pas le Parlement. Dans son discours, il n’hésite pas à accuser de « forfaiture » le Premier ministre, Georges Pompidou, qui couvre par son silence la manœuvre du président. Dès le lendemain, le terme fait sensation dans les journaux. Loin d’ébranler Charles de Gaulle, cette levée de boucliers le conforte dans sa décision de renforcer l’exécutif en concoctant un système qui « donne une tête à l’État ». Elle accroît sa conviction que son successeur, qui ne saurait bénéficier du « lien exceptionnel » qu’il entretient lui-même depuis trente ans avec la Nation, ne tardera pas à être le jouet des députés et des sénateurs, avec qui il s’est d’ailleurs affronté à plusieurs reprises, depuis 1958, sur des dossiers aussi divers que l’Europe et son « volapük intégré », la politique agricole ou… la retraite des anciens combattants.

Gaston Monnerville, président du Sénat depuis 1947 / La Provence-Histoire

Gaston Monnerville, président du Sénat depuis 1947 / La Provence-Histoire

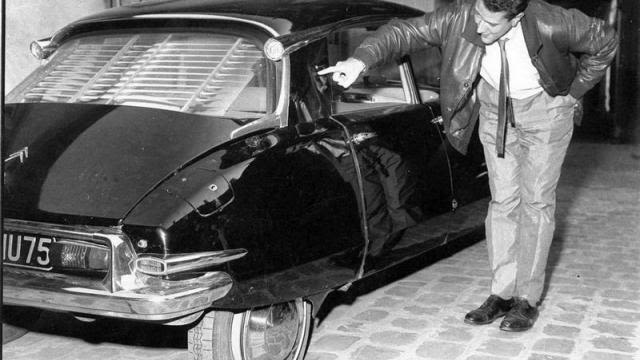

Le 22 août 1958, Charles de Gaulle a réchappé de l’attentat du Petit-Clamart / La Provence-Histoire

Le 22 août 1958, Charles de Gaulle a réchappé de l’attentat du Petit-Clamart / La Provence-Histoire

Qui plus est, le calendrier lui paraît idéal, la décolonisation s’étant terminée avec l’accession de l’Algérie à l’indépendance, trois mois plus tôt, tandis que l’attentat du Petit-Clamart, auquel il a échappé le 22 août, a provoqué dans l’opinion une vive émotion dont il se dit qu’elle favorisera l’adoption du texte lors du référendum. Enfin, il a en mains plusieurs sondages confidentiels et études secrètes qui le poussent à aller de l’avant. Aussi, lorsque 280 députés votent le 5 octobre une motion de censure contre le gouvernement Pompidou au cours d’une séance surchauffée qui voit Paul Reynaud s’exclamer en désignant l’hémicycle du Palais-Bourbon : « La France, Monsieur le Premier ministre, elle est ici ! », le locataire de l’Élysée contre-attaque. Refusant la démission que lui présente Pompidou, il prononce la dissolution de l’Assemblée et fixe les élections législatives aux 18 et 25 novembre, après le référendum. Tout se jouera donc le 28 octobre, date à laquelle les Français doivent voter.

Sur le papier, le cartel du « non » est impressionnant : les socialistes de la SFIO, le PCF, les centristes du MRP et du Parti radical, le Centre national des indépendants et paysans (CNIP), dont 107 députés viennent de censurer le gouvernement, les restes du mouvement poujadiste, des formations d’extrême droite… Le camp du « oui », lui, ne peut compter que sur les traditionnels bataillons gaullistes : l’Union pour la nouvelle République (UNR), qui a obtenu 206 députés en 1958, et un petit parti de gauche, l’Union démocratique du travail. Maigre renfort : le Comité d’études et de liaison des Républicains indépendants, une scission du CNIP conduite par Raymond Mondon et Valéry Giscard d’Estaing. Pourtant, les électeurs ne suivront pas les opposants. Leur diversité inquiète, comme souvent quand s’agrègent des forces contraires, comment pourraient-ils s’entendre en cas de victoire ? De plus, comment convaincre les Français qu’il ne serait pas démocratique qu’ils désignent eux-mêmes leur président ? Au soir du 28 octobre, le « oui » l’emporte largement, avec 62,2% des voix, soit une adhésion de 13.150.516 personnes, 7.974.538 préférant le « non ».

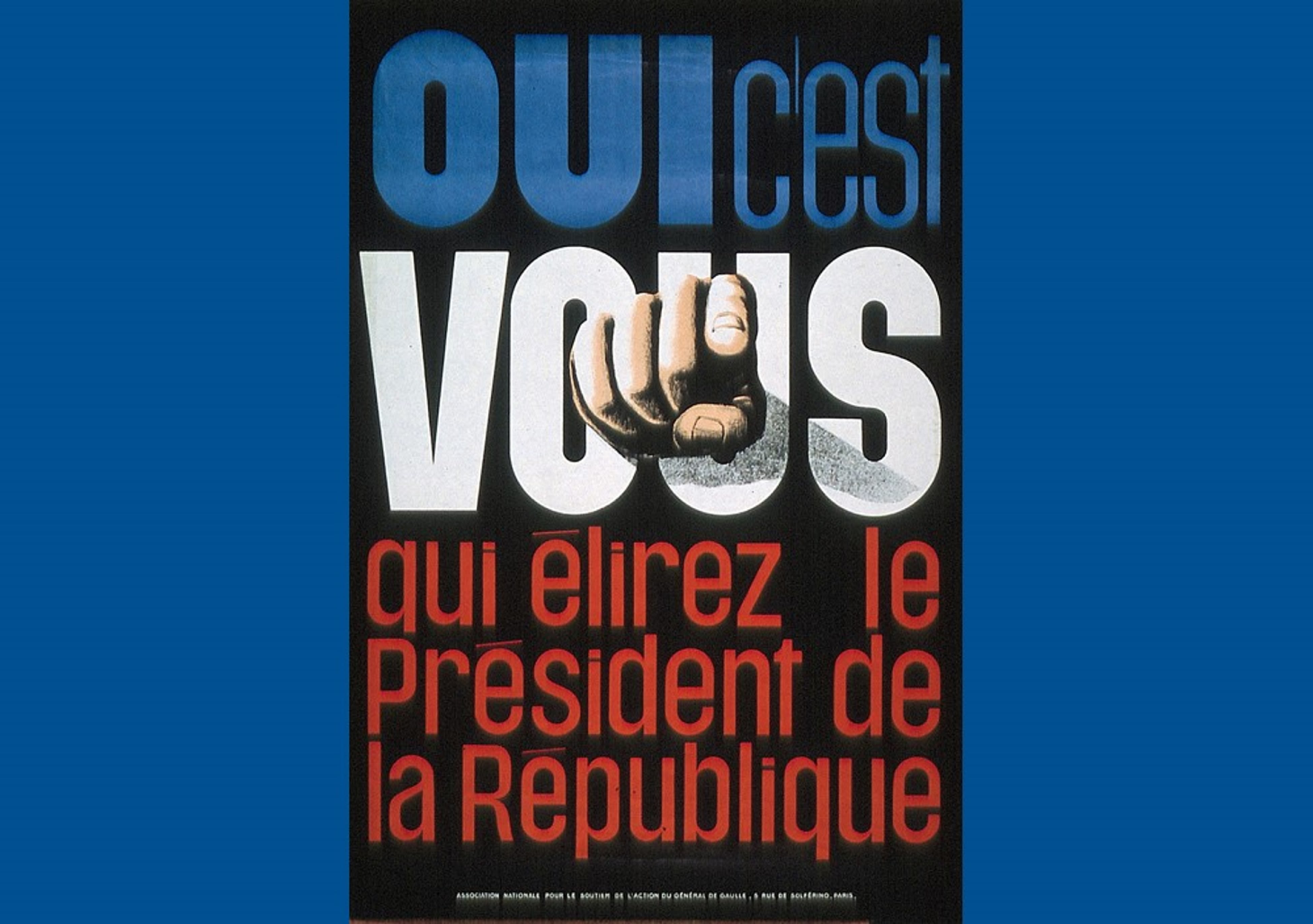

Affiche utilisée lors du référendum du 28 octobre 1962 / Fondation Charles de Gaulle

Affiche utilisée lors du référendum du 28 octobre 1962 / Fondation Charles de Gaulle

Carte départementale des résultats du référendum du 28 octobre 1962 / La Provence-Histoire

Carte départementale des résultats du référendum du 28 octobre 1962 / La Provence-Histoire

Même si l’abstention est considérée comme forte (23%), même si le « non » est majoritaire dans quinze départements essentiellement du Midi (à Marseille, le « oui » accuse un retard de 20.000 voix), c’est un incontestable succès personnel pour Charles de Gaulle. Il peut afficher toute sa satisfaction : en quatre ans et deux coups gagnants, il a consolidé « la prééminence du chef de l’État tant au sein de l’exécutif qu’à l’égard du pouvoir législatif, qui n’est plus la seule institution représentant directement le peuple ». L’autorité du futur président de la République, élu par l’ensemble des Français, ne saurait désormais être remise en cause par le Premier ministre, qui ne bénéficie pas de l’onction démocratique, ni par les députés, qui ne représentent que des circonscriptions géographiquement limitées, « des poussières d’empire ». En changeant la règle du jeu, de Gaulle a fait basculer le régime, imposant une Constitution bis plus proche de ses vues que le texte originel de 1958. Et, considérant que le référendum vaut plébiscite, il s’empare sans attendre de cette lecture présidentialiste des institutions… d’autant plus aisément qu’un mois plus tard les législatives lui offrent une confortable majorité de 318 députés (1), lui assurant une fin de mandat sans turbulences et repoussant ainsi de trois ans la prochaine bataille : à décembre 1965 et à l’application du suffrage universel direct pour élire le chef de l’État. Une bataille à laquelle, évoquant son âge, Charles de Gaulle assure ne pas envisager de participer. Pour l’instant…

(1) Des accords de désistement entre la SFIO et le PCF avaient toutefois permis une forte progression en sièges de la gauche, particulièrement dans le Sud-Est.

Les résultats

Référendum sur la Constitution de la Ve République (28 septembre 1958)

Résultats France et colonies

Abstentions : 19,4%.

Oui : 82,6%.

Non : 17,4%.

Election du président de la République (28 septembre 1958)

Résultats France et colonies

Corps électoral : 81.764 grands électeurs. Abstentions : 0,6%. Charles de Gaulle (UNR) : 78,5%.

Georges Marrane (PCF) : 13,1%.

Albert Châtelet (UFD, gauche non-communiste) : 8,4%.

Référendum sur l'élection au suffrage universel direct du président de la République (28 octobre 1962)

Résultats France

Abstentions : 23%. Oui : 62,2%. Non : 37,8%.

Départements où le « oui » est en tête : 76.

Départements où le « non » est en tête : 15 (principalement dans le Midi).

Affiche diffusée pour le référendum de 1958 par l'Association nationale pour le soutien de l'action du général de Gaulle / La Provence

Affiche diffusée pour le référendum de 1958 par l'Association nationale pour le soutien de l'action du général de Gaulle / La Provence