PRÉSIDENTIELLE 1969

Gaston Defferre, le premier « 21 avril » des socialistes

Après la démission de Charles de Gaulle, le maire de Marseille obtient enfin le droit de participer à l’élection présidentielle. Contrairement à 1965, la gauche se présente très émiettée, la personnalité de Defferre empêchant tout accord avec les communistes. Le résultat sera sans appel, avec le score le plus faible jamais enregistré par un candidat socialiste jusqu’à ce jour (5%) et une élimination dès le premier tour. Si François Mitterrand tire les leçons de cet échec par la suite, le spectre de la division resurgira en 2002 autour de Lionel Jospin. Même cause, même effets…

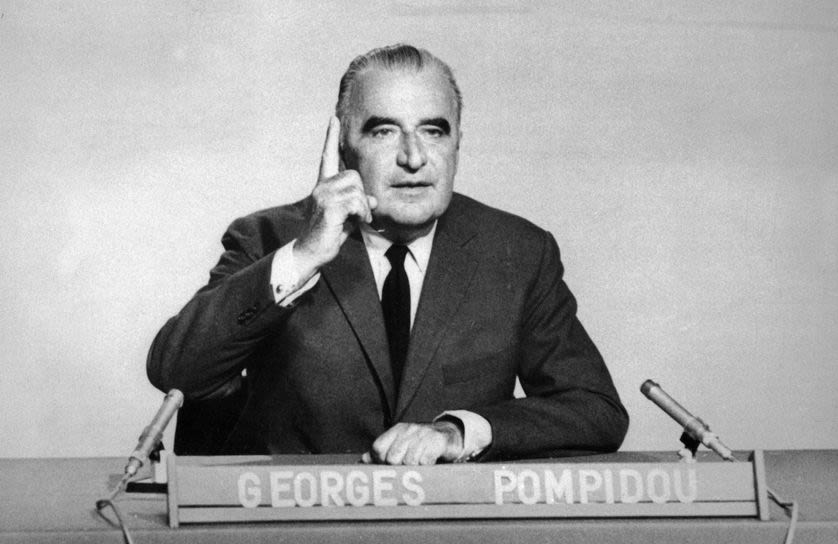

Quatre ans presque jour pour jour après son retrait de la campagne électorale de la présidentielle de 1965, Gaston Defferre se retrouve au printemps 1969 dans la même situation de candidat. Désavoué par un référendum dont les réponses ne correspondaient pas à la question posée, De Gaulle a brutalement démissionné, laissant ses successeurs se débrouiller entre eux. À gauche, moins d’un an après Mai-68, les divisions explosent à l’occasion de cette nouvelle course à l’Élysée, cette fois imprévue et dans laquelle chacun doit se positionner dans l’urgence. La plus grande confusion règne. Au candidat gaulliste Georges Pompidou s’opposent un candidat centriste, le président du Sénat Alain Poher… et quatre candidats se réclamant de la gauche, qui s’était présentée unie derrière Mitterrand en 1965 : Gaston Defferre, présenté par les socialistes, Jacques Duclos, avant-garde du PCF, Michel Rocard, héraut du PSU, et Alain Krivine, alors sous les drapeaux et porte-drapeau de la Ligue communiste (une jeune formation trotskiste qui reçoit là son baptême électoral). Un septième larron, Louis Ducatel, est le candidat indépendant et folklorique qui a réussi à se glisser dans la course. L’emblème qu’il a choisi pour orner les bulletins destinés aux territoires d’outre-mer est une rose…

Georges Pompidou au mois d'avril 1969, durant la campagne pour le référendum / La Provence

Georges Pompidou au mois d'avril 1969, durant la campagne pour le référendum / La Provence

Guy Mollet, François Mitterrand, Gaston Defferre et Pierre Mendès France en 1968 au Parlement / MaxPPP - Keystone Pictures USA

Guy Mollet, François Mitterrand, Gaston Defferre et Pierre Mendès France en 1968 au Parlement / MaxPPP - Keystone Pictures USA

Un demi-siècle après, la raison de la candidature de Defferre demeure partiellement inexpliquée. Personne n’a voulu endosser la responsabilité de lui avoir conseillé de se lancer à nouveau. Est-ce Jean-Jacques Servan-Schreiber, le patron de « L’Express », qui l’y a poussé, pour susciter une fois de plus cette dynamique que l’on sentait frémir lorsque Defferre, en 1965, avait proposé de fonder une fédération démocrate-socialiste qui n’a jamais vu le jour ? Defferre a-t-il voulu prendre de court le patriarche de la SFIO Guy Mollet qui, après avoir suggéré la candidature de Christian Pineau, louchait maintenant vers un possible candidat centriste ? S’est-il laissé intoxiquer par un sondage qui lui donnait 17% des voix, score qui pouvait constituer un joli capital politique ? Comment, en tout cas, pourrait-il fédérer sur son nom les électeurs socialistes et centristes, comme il avait tenté de le faire avec l’aventure de « Monsieur X », alors que la division des partis qui s’en réclament n’a jamais été aussi profonde ?

L’initiative de Gaston Defferre aboutit à sa désignation, le 4 mai 1969 au congrès d’Alfortville. Les discussions ont été confuses entre ceux qui souhaitent que les socialistes votent pour Alain Poher, seul candidat selon eux en mesure de battre Pompidou, ceux qui préfèrent un candidat unique de la gauche et ceux qui proposent le maire de Marseille voire le rénovateur Alain Savary. Les votes s’en sont ressentis et il a fallu s’y reprendre à deux fois avant de pouvoir désigner Defferre comme le candidat des socialistes. Les cercles dirigeants du parti mis à part, tout le monde a appris la nouvelle avec incrédulité. Qu’est-il allé faire dans cette galère ?

Conférence de presse d'Alain Poher le 27 mai 1969 / MaxPPP - Keystone Pictures

Conférence de presse d'Alain Poher le 27 mai 1969 / MaxPPP - Keystone Pictures

À la veille de se décider, Defferre a consulté François Mitterrand. Celui qui est devenu le « candidat unique de la gauche » en 1965 et entend le demeurer se tient cette fois à l’écart, d’autant qu’il a été très décrié dans la foulée de Mai-68 pour s’être déclaré « disponible » en cas d’élection anticipée. Il conseille à Defferre d’agir de même. Le paysage politique est, pense-t-il, trop chaotique pour qu’il puisse en résulter quelque chose de bon. Les conditions qui lui avaient permis le dépôt de sa candidature ne sont pas, cette fois, réunies, pas plus que ne sont favorables celles qui pourraient permettre à Defferre de rassembler sur son nom socialistes et centristes. La conversation s’étire. Defferre n’en sort pas convaincu. « Je me contenterai de me taire », lui a dit Mitterrand en guise de viatique. En clair, et contrairement à l’époque de « Monsieur X », Mitterrand ne manifestera qu’un soutien passif. Il ne sera pas le seul puisque le propre parti de Gaston Defferre, profondément troublé par ce choix inexplicable, ne se mobilise que du bout des ongles.

Candidat de la gauche en 1965, François Mitterrand se met en retrait quatre ans plus tard / MaxPPP - Keystone Pictures USA

Candidat de la gauche en 1965, François Mitterrand se met en retrait quatre ans plus tard / MaxPPP - Keystone Pictures USA

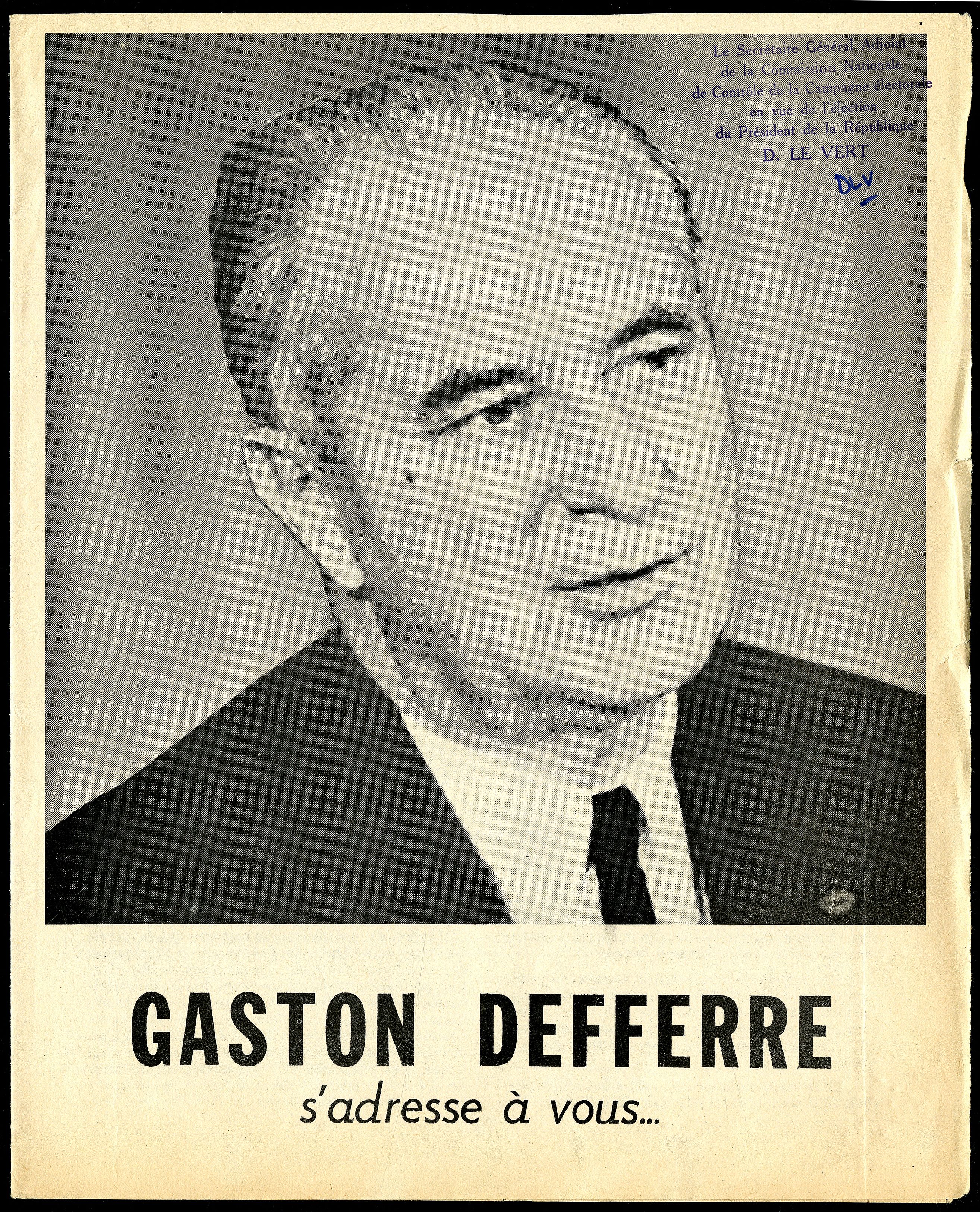

Profession de foi de Gaston Defferre / Archives départementales des Bouches-du-Rhône

Profession de foi de Gaston Defferre / Archives départementales des Bouches-du-Rhône

Bulletin de vote pour Gaston Defferre / Archives départementales des Bouches-du-Rhône

Bulletin de vote pour Gaston Defferre / Archives départementales des Bouches-du-Rhône

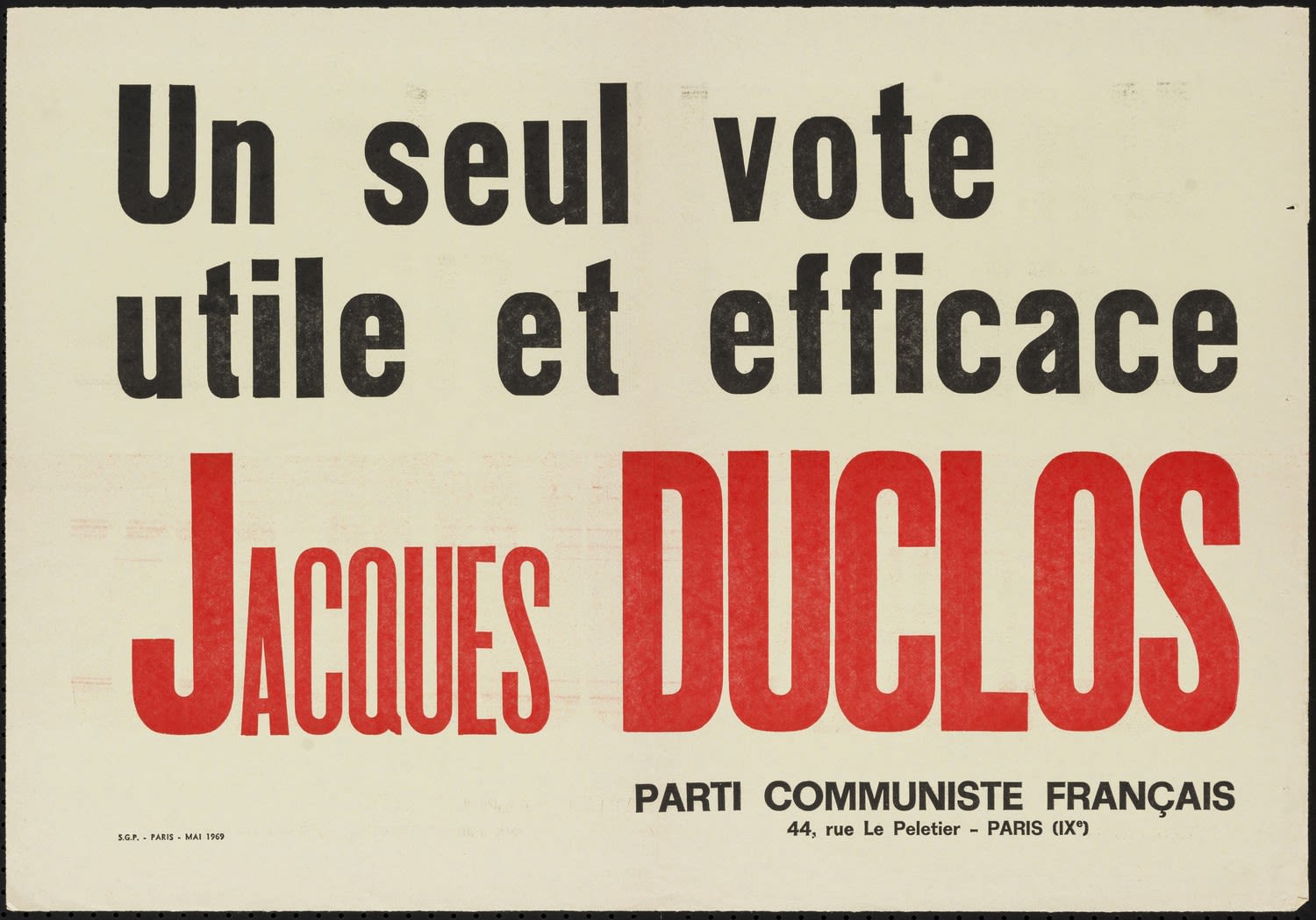

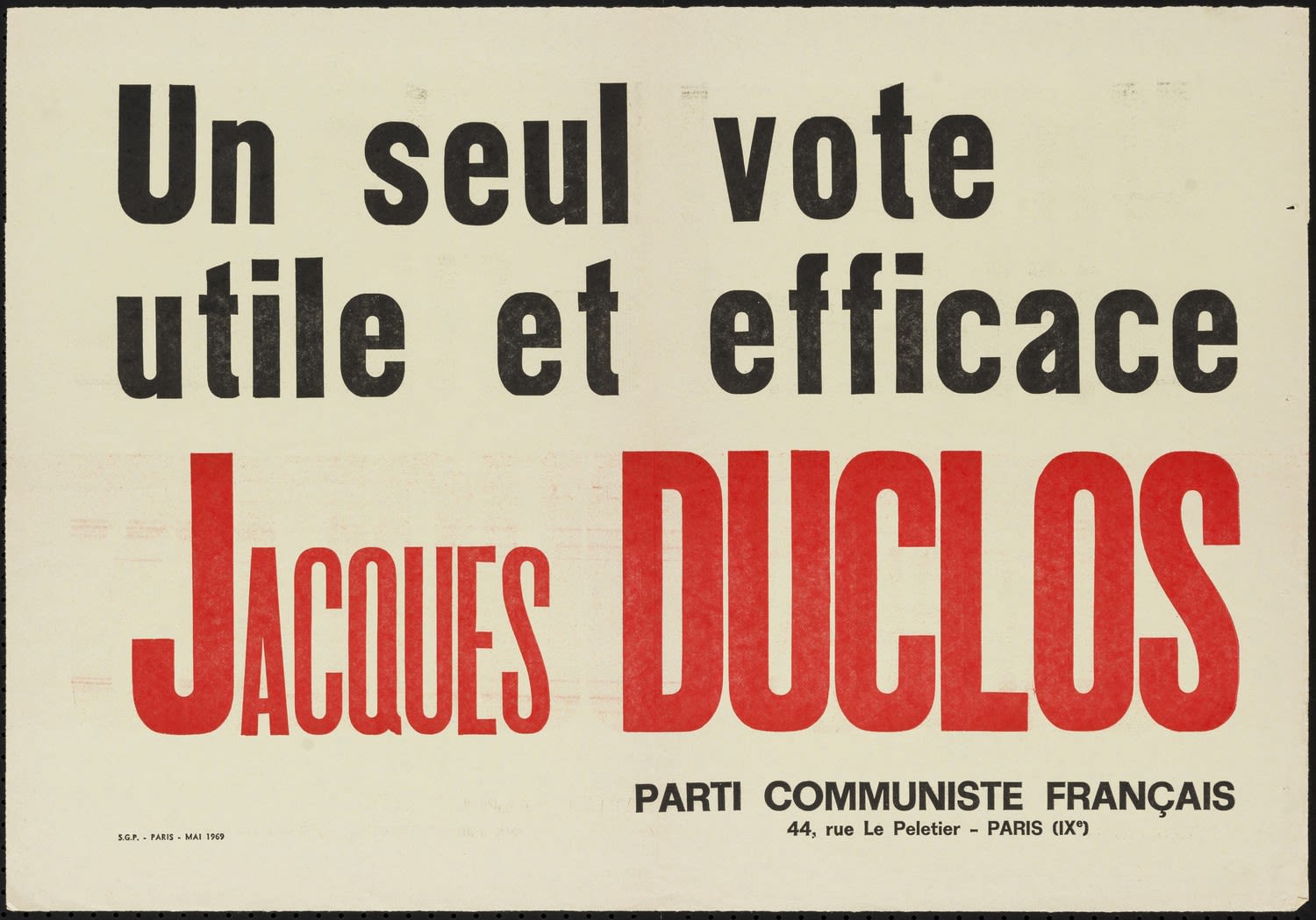

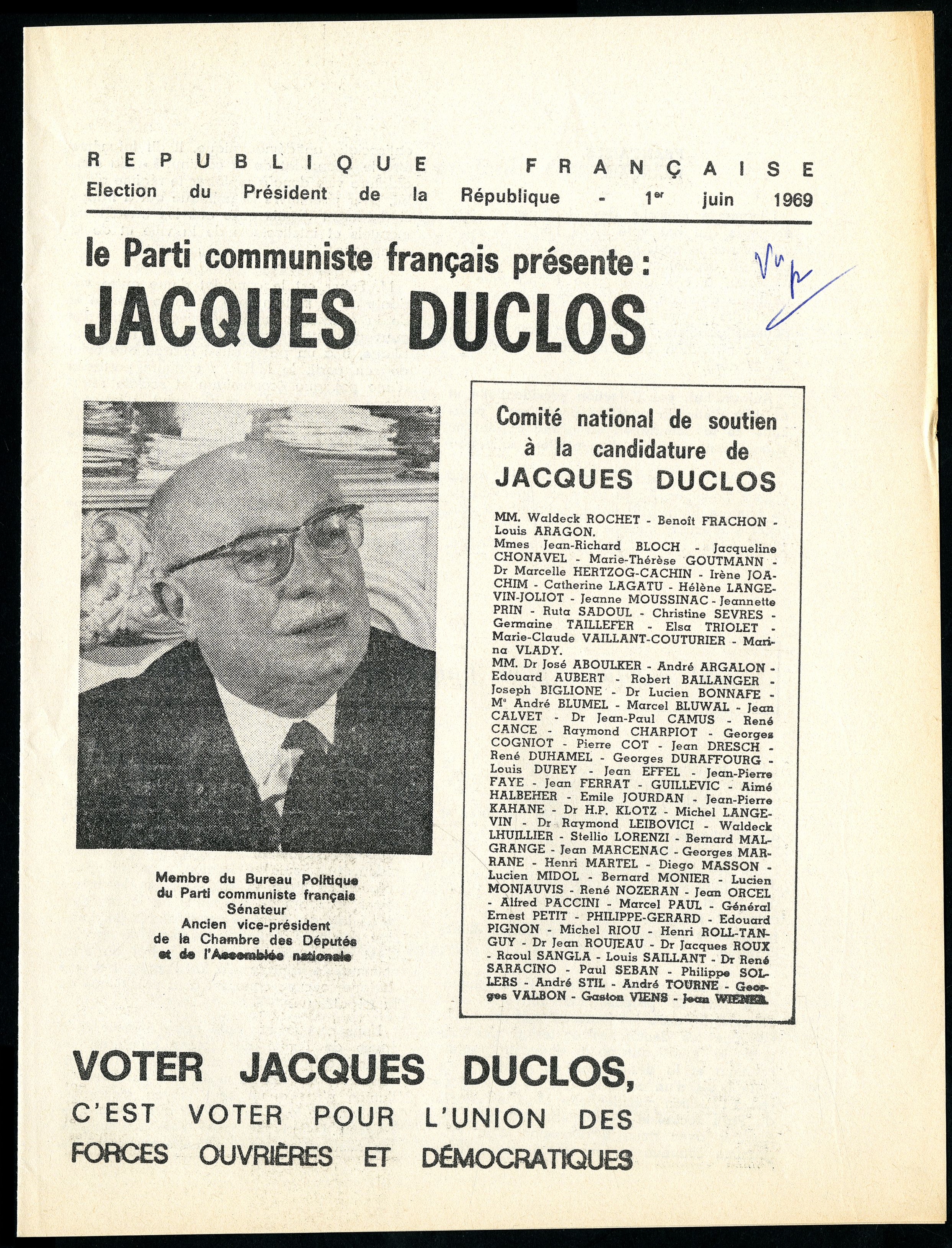

Tract du Parti communiste français pour soutenir Jacques Duclos / La Provence

Tract du Parti communiste français pour soutenir Jacques Duclos / La Provence

Profession de foi de Georges Pompidou / Archives départementales des Bouches-du-Rhône

Profession de foi de Georges Pompidou / Archives départementales des Bouches-du-Rhône

Profession de foi de l'industriel Louis Ducatel / Archives départementales des Bouches-du-Rhône

Profession de foi de l'industriel Louis Ducatel / Archives départementales des Bouches-du-Rhône

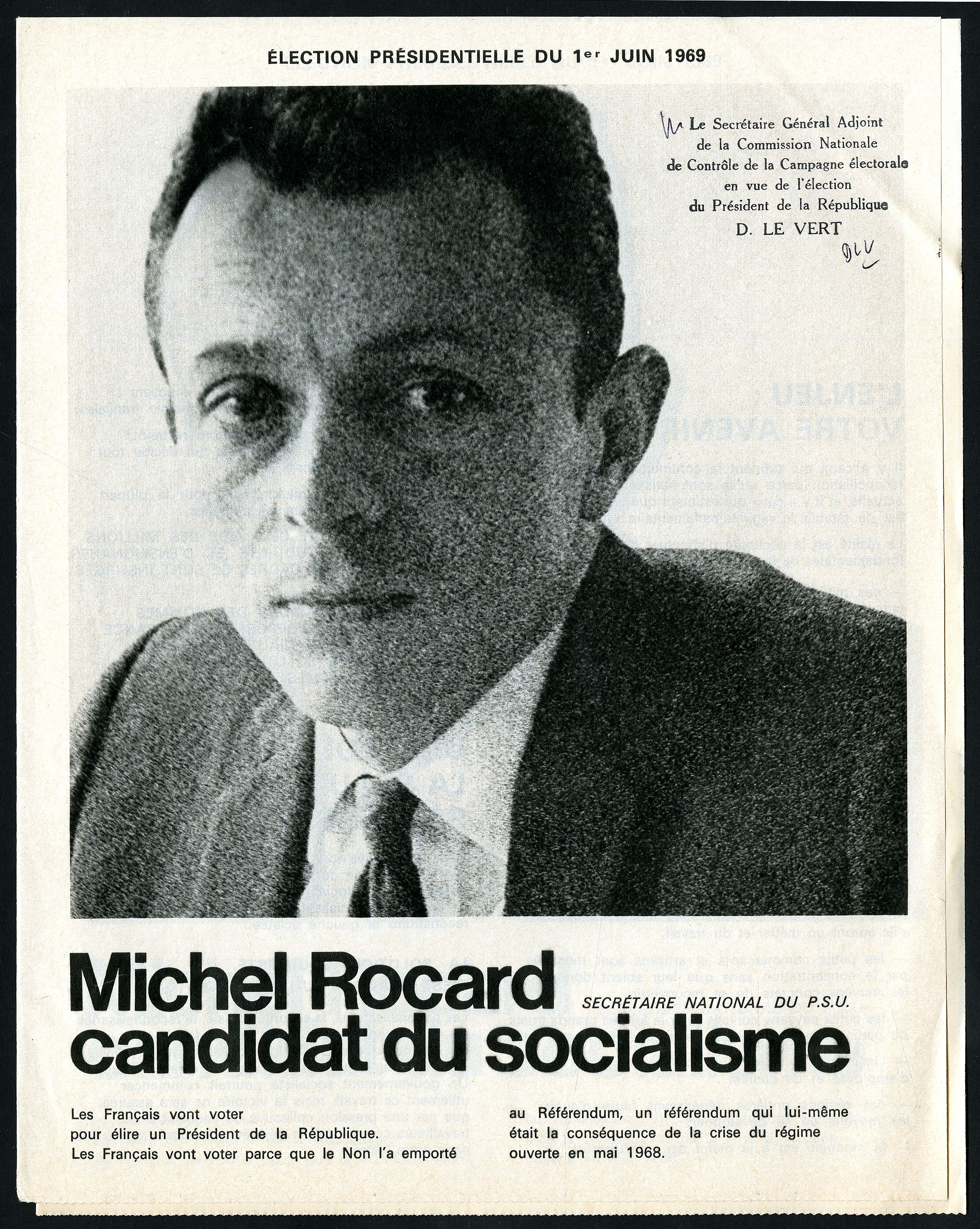

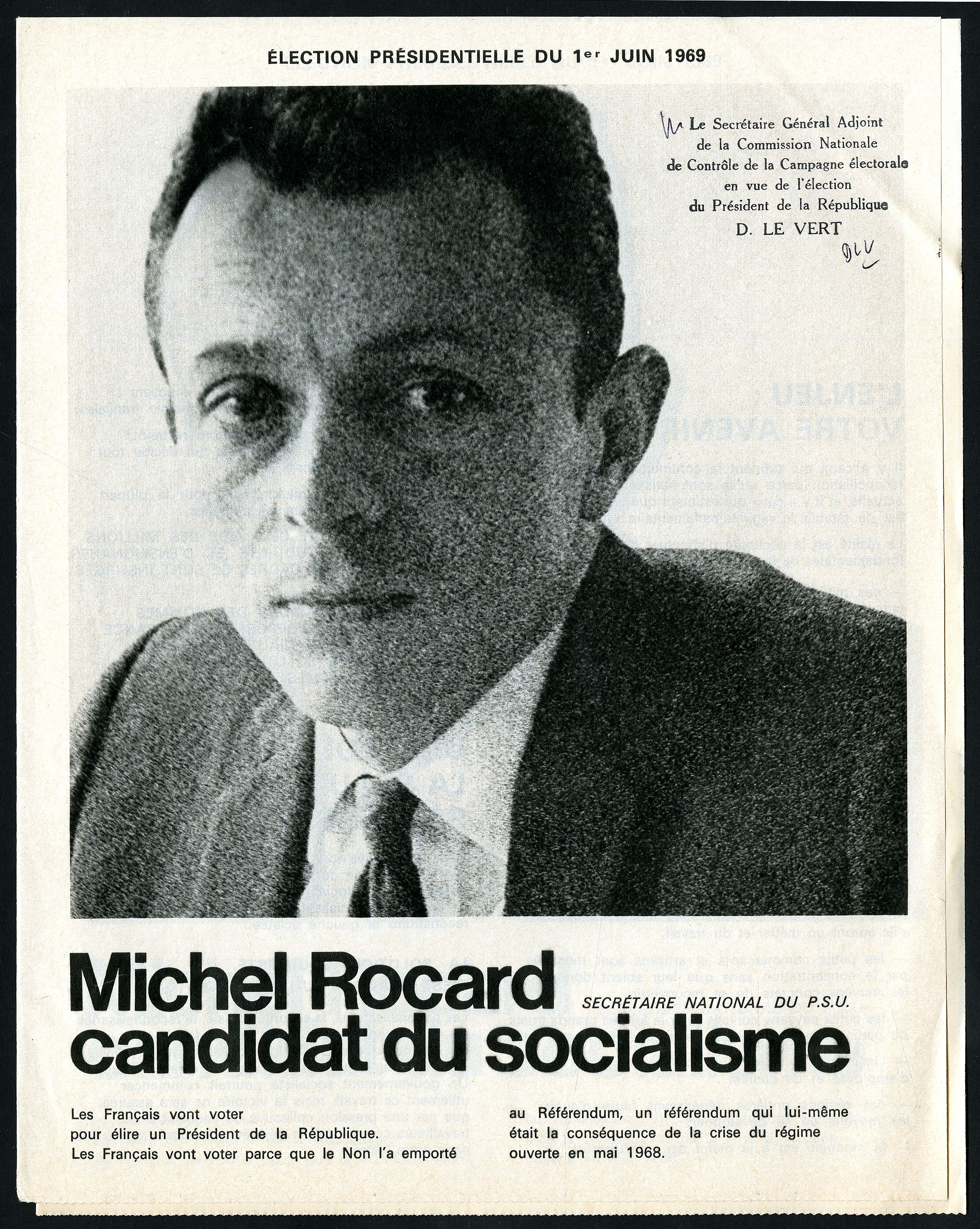

Profession de foi de Michel Rocard, le candidat du PSU / Archives départementales des Bouches-du-Rhône

Profession de foi de Michel Rocard, le candidat du PSU / Archives départementales des Bouches-du-Rhône

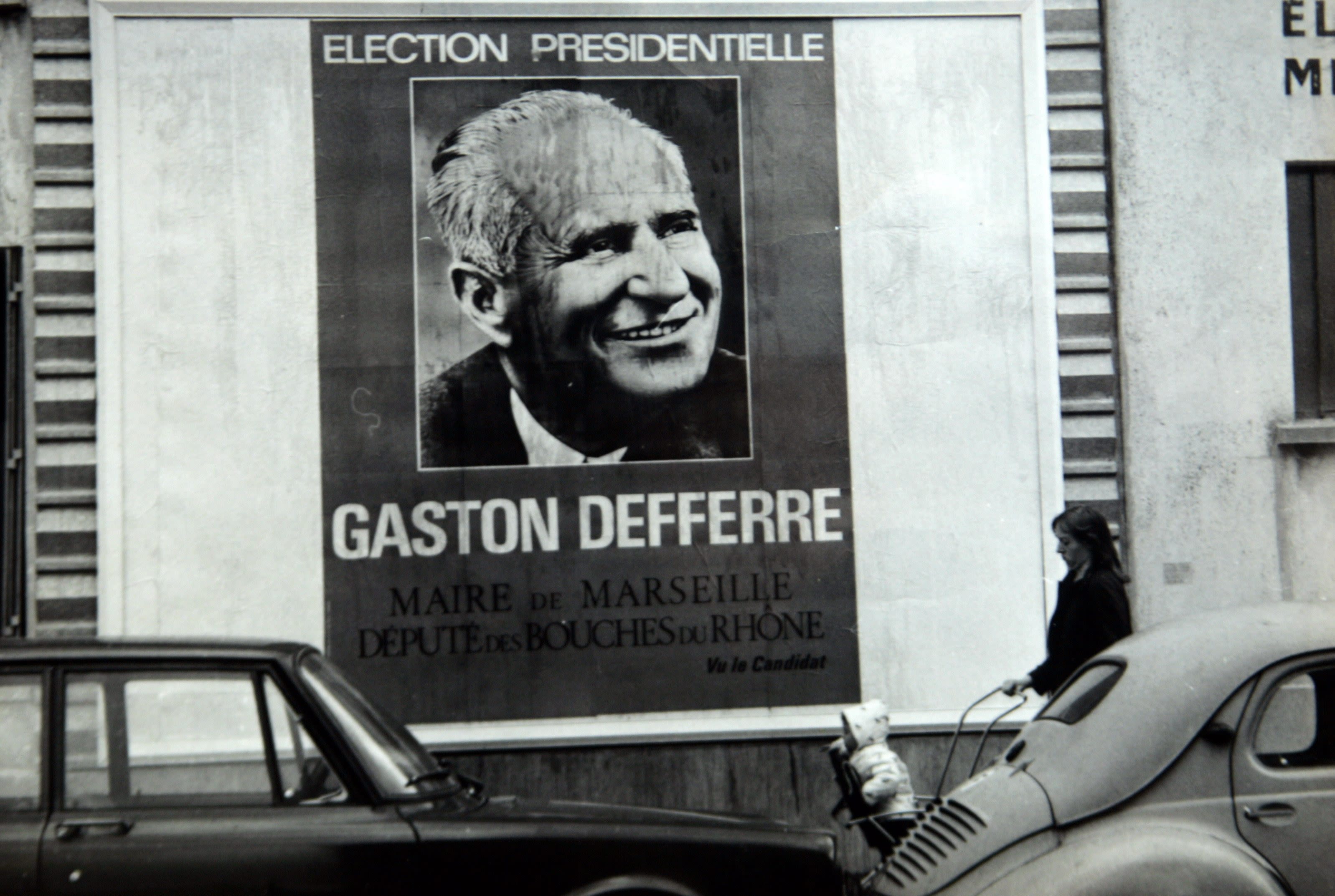

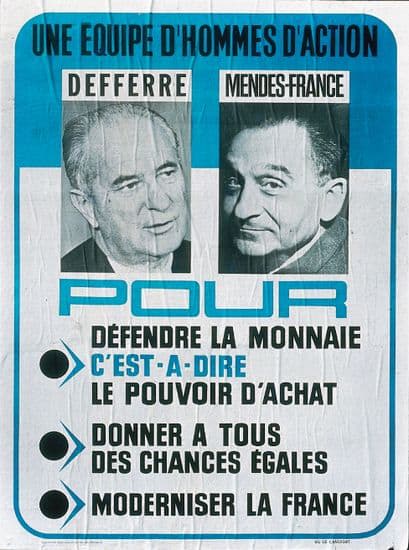

Affiche pour le « ticket » Gaston Defferre - Pierre Mendès France / La Provence

Affiche pour le « ticket » Gaston Defferre - Pierre Mendès France / La Provence

Le maire de Marseille fera une campagne lamentable. Ca n’accroche pas. Isolé, sans troupes ni programme, Defferre manque de souffle. L’équipe autour de lui est des plus réduites. Roger Quilliot est secondé par Michel Charasse et Éric Hintermann, les secrétaires du groupe socialiste à l’Assemblée nationale. Comme d’habitude, le vieux complice marseillais Charles-Emile Loo s’occupe de l’organisation. Homme de coups influencé par les États-Unis, « JJSS » a eu l’idée de flanquer Defferre de Pierre Mendès France, réputé apporter le poids de son prestige à un candidat qui en a bien besoin. S’il est élu, Defferre désignera Mendès comme Premier ministre. L’idée de ce « ticket » à la française a enthousiasmé le Marseillais. D’autres sont nettement plus sceptiques. « Ce n’est pas une addition mais une soustraction, commentent quelques observateurs politiques. Leurs deux électorats sont différents, ils vont se neutraliser l’un l’autre ». L’épouse de Gaston, Paly, fait la moue. Le choix de Mendès lui montre, une fois de plus, que son mari manque de confiance en lui. Malgré quelques cours et répétitions, les prestations télévisées du tandem Defferre-Mendès sont lugubres. Habillés de sombre, ils sont interviewés par un journaliste de « L’Express », Roger Priouret, spécialement détaché par « JJSS » pour apporter des idées mais qui n’a lui-même rien d’un gai luron. Le plateau dégage autant de gaieté qu’une convention d’employés des pompes funèbres… Commentaire rude formulé quelques années plus tard par Michel Rocard, alors candidat au nom du PSU : « Faute de candidat crédible, la SFIO a inventé une solution qui s’auto-annule : Defferre, avec son côté très clientéliste IVe République, avait des messages très différents de Mendès, qui était plutôt partisan d’une rénovation ombrageuse ».

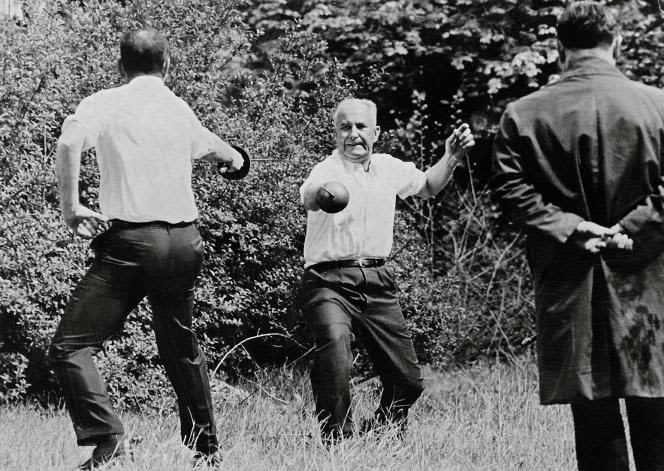

Que peuvent retenir les téléspectateurs de ce sinistre spectacle ? Comment peuvent-ils s’identifier à cet orateur cafouilleux qui traîne à ses côtés ce qui semble n’être qu’une copie de Pierre Mendès France ? Le piètre candidat est-il le même qui, deux ans auparavant, avec d’autant plus de panache que la raison en était futile, s’est battu en duel ? C’est le député gaulliste du Val-d’Oise, René Ribière, qui était son adversaire. Énervé par les cris qu’il poussait à l’Assemblée, Gaston l’a traité d’abruti. L’explication a dégénéré et tous deux se sont retrouvés sur le pré, épée à la main. Ribière a été légèrement blessé au bras. Plus tard, Defferre racontera que durant le combat, il a surtout cherché à toucher sous la ceinture son adversaire qui devait se marier le lendemain.

Le 21 avril 1967, le maire de Marseille Gaston Defferre et le gaulliste René Ribière croisent le fer / La Provence

Le 21 avril 1967, le maire de Marseille Gaston Defferre et le gaulliste René Ribière croisent le fer / La Provence

Gaston Defferre et son épouse Paly, dans un bureau de vote à Marseille / La Provence

Gaston Defferre et son épouse Paly, dans un bureau de vote à Marseille / La Provence

Les résultats du premier tour de scrutin vont vite montrer l’ampleur du désastre. Au terme d’une campagne médiocre, Gaston Defferre obtient à peine plus de 5% des suffrages. Pompidou (UDR) est à 43,9%, Alain Poher (Centre démocrate) à 23,3%, Jacques Duclos (PCF) à 21,3%. À Marseille, la défaite est à peine moins lourde : seuls 12% des suffrages se sont portés sur le nom du maire de la ville. Dans les Bouches-du-Rhône, avec 11%, il est comme partout ailleurs très nettement devancé par Pompidou, Poher et Duclos. Témoignage de la confusion qui a marqué ces journées, les électeurs socialistes ont plus volontiers voté pour Alain Poher que pour Gaston Defferre. Même Mitterrand a voté pour le président du Sénat. C’est du moins ce qu’il dira à Château-Chinon, le soir du premier tour, à plusieurs de ses proches. Pis encore : beaucoup d’électeurs socialistes ont glissé dans l’urne un bulletin au nom de Jacques Duclos. Il est vrai que le dirigeant communiste a fait une magnifique campagne : il est, selon l’expression de Michel Charasse qui sait de quoi il parle, « un sacré vendeur de bretelles ». Face à lui, Defferre n’a pas fait le poids.

À quelque chose malheur est parfois bon. Selon une expression qui veut qu’une fois au fond de la piscine, on ne puisse que remonter, les errements de la SFIO sanctionnés par le score de son candidat vont accélérer la création du Nouveau Parti socialiste, formation politique rénovée née de la fusion des différents qui se réclament du socialisme. Les résultats de la présidentielle de 1969 ont clairement montré que la SFIO, si elle n’y prenait garde, risquait d’être balayée de la vie politique. D’autres chiffres tiennent, plus discrètement, le même discours : le nombre de militants décroît et les cotisations ne rentrent pas. Écartelés depuis des années entre deux pôles, les socialistes doivent maintenant faire un choix, et rapidement : l’alliance centriste ou l’union de la gauche. La réponse ne tardera pas, d’abord lors du congrès d’Epinay en 1971 avec l’élection de François Mitterrand comme premier secrétaire, puis en 1972 avec le « Programme commun de gouvernement » signé avec le PCF et contresigné par les radicaux de gauche peu après. La ligne défendue jusqu’alors par Gaston Defferre était clairement désavouée. À Marseille, il lui restera toutefois encore longtemps fidèle…

Danielle et François Mitterrand, le 13 juin 1971 au congrès d'Epinay / MaxPPP - Keystone Pictures USA

Danielle et François Mitterrand, le 13 juin 1971 au congrès d'Epinay / MaxPPP - Keystone Pictures USA

Photomontage réalisé en mai 1969. De gauche à droite et de haut en bas : Pompidou, Duclos, Poher, Rocard, Defferre, Ducatel et Krivine / La Provence

Photomontage réalisé en mai 1969. De gauche à droite et de haut en bas : Pompidou, Duclos, Poher, Rocard, Defferre, Ducatel et Krivine / La Provence

Les résultats

Premier tour (1er juin 1969)

France

Abstentions : 22,4%. Georges Pompidou (UDR) : 43,9%. Alain Poher (Centre démocrate) : 23,3%. Jacques Duclos (PCF) : 21,3%. Gaston Defferre (SFIO) : 5%. Michel Rocard (PSU) : 3,6%. Louis Ducatel (sans étiquette) : 1,3%. Alain Krivine (Ligue communiste) : 1,1%.

Région Paca

Abstentions : 22,8%. Georges Pompidou (UDR) : 37,2%. Jacques Duclos (PCF) : 26,8%. Alain Poher (Centre démocrate) : 23,4%. Gaston Defferre (SFIO) : 7,4%. Michel Rocard (PSU) : 2,9%. Louis Ducatel (sans étiquette) : 1,3%. Alain Krivine (Ligue communiste) : 1%.

Second tour (15 juin 1969)

France

Abstentions : 31,1%. Georges Pompidou (UDR): 57,8%. Alain Poher (Centre démocrate): 42,2%.

Région Paca

Abstentions : 34,9%. Georges Pompidou (UDR): 52%. Alain Poher (Centre démocrate): 48%.

Candidat en tête au premier tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Candidat en tête au premier tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Candidat en deuxième position au premier tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Candidat en deuxième position au premier tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Candidat en troisième position au premier tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Candidat en troisième position au premier tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Candidat en tête au second tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Candidat en tête au second tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Le coup d’éclat du Parti communiste

Ne pouvant accepter la candidature de Gaston Defferre pour représenter la gauche, le maire de Marseille lui étant historiquement opposé, le PCF présente le 5 mai Jacques Duclos, âgé de 72 ans, sénateur de la Seine, président du groupe communiste au Sénat, membre de la formation depuis 1920 et qui a dirigé son action clandestine pendant la Seconde Guerre mondiale. La campagne fait découvrir aux Français un homme truculent, populaire, bon enfant, qui ne se présente pas comme un communiste pur et dur mais comme le meilleur candidat de gauche : d’après les sondages, il apparaît comme le mieux placé pour la représenter au second tour, pour peu qu’il devance Alain Poher. Les communistes considèrent d’ailleurs que les candidatures gaullistes et centristes sont également à combattre, c’est « blanc bonnet et bonnet blanc » comme l’assure Duclos. Le PCF craint particulièrement la construction d’une majorité autour d’Alain Poher, ce serait pour lui l’assurance d’être à nouveau marginalisé dans la vie politique française, alors qu’une union de la gauche serait prometteuse comme les législatives de 1967 l’ont laissé entrevoir. Et le PCF ne désespère pas d’être le fer de lance de cette union, même si le système d’élection présidentielle lui est en principe peu favorable. À l’arrivée, s’il rate la qualification, Duclos réalise un très beau résultat (21,3%), intermédiaire entre les deux résultats législatifs antérieurs de son parti, ceux de 1967 et 1968. Le PCF fait ici la preuve qu’il peut obtenir de bons résultats dans ce type de scrutin, avec une assise nationale même s’il doit beaucoup à des départements où il dépasse la barre des 30% comme les Bouches-du-Rhône et la région parisienne. Il ignore toutefois que par la suite, il ne cessera de reculer, même si en 1981, Georges Marchais arrivera encore en tête ou en seconde position dans de nombreux départements, tels les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-de-Haute-Provence.

Profession de foi de Jacques Duclos, le candidat du PCF / Archives départementales des Bouches-du-Rhône

Profession de foi de Jacques Duclos, le candidat du PCF / Archives départementales des Bouches-du-Rhône