PRÉSIDENTIELLE 1988

Jean-Marie Le Pen, l’appel de Marseille

Depuis les européennes de 1984, le Front national multiplie les succès dans le Sud-Est. Une dynamique qui permet à Jean-Marie Le Pen d’écraser la concurrence à Marseille, lors du premier tour de la présidentielle de 1988 : avec 28,3%, il devance nettement Mitterrand et l’addition Chirac-Barre. Pour la formation d’extrême droite, un objectif apparaît alors clairement : faire élire son leader autobaptisé « Jean-Marius » dans la seconde ville de France, d’abord lors des législatives anticipées puis aux municipales de 1989.

Le premier tour de l’élection présidentielle, le 24 avril 1988, constitue un grand succès pour Jean-Marie Le Pen à Marseille. Il y obtient 28,3% des voix (102.541), encore mieux que son score de 24,5% sur l’ensemble de la région. Ces résultats couronnent une ascension commencée en juin 1984 aux élections européennes et régulièrement confirmée depuis. C’est pourquoi le Front national a jeté son dévolu sur la Provence, où tous les espoirs lui paraissent permis. Les chefs de ce parti, tout en n’ayant aucune attache locale, se bousculent pour venir essayer de s’y faire élire, à commencer par son leader incontesté, Jean-Marie Le Pen, dont les ambitions oscillent entre Marseille et les Alpes-Maritimes. Pour l’heure, c’est Marseille, dans la perspective des élections municipales à venir, en 1989, qui présente pour lui tous les attraits. À la présidentielle, il y devance François Mitterrand (26,9%) et y écrase les candidats de droite, Jacques Chirac et Raymond Barre, dont l’addition des scores n’égale même pas le sien !

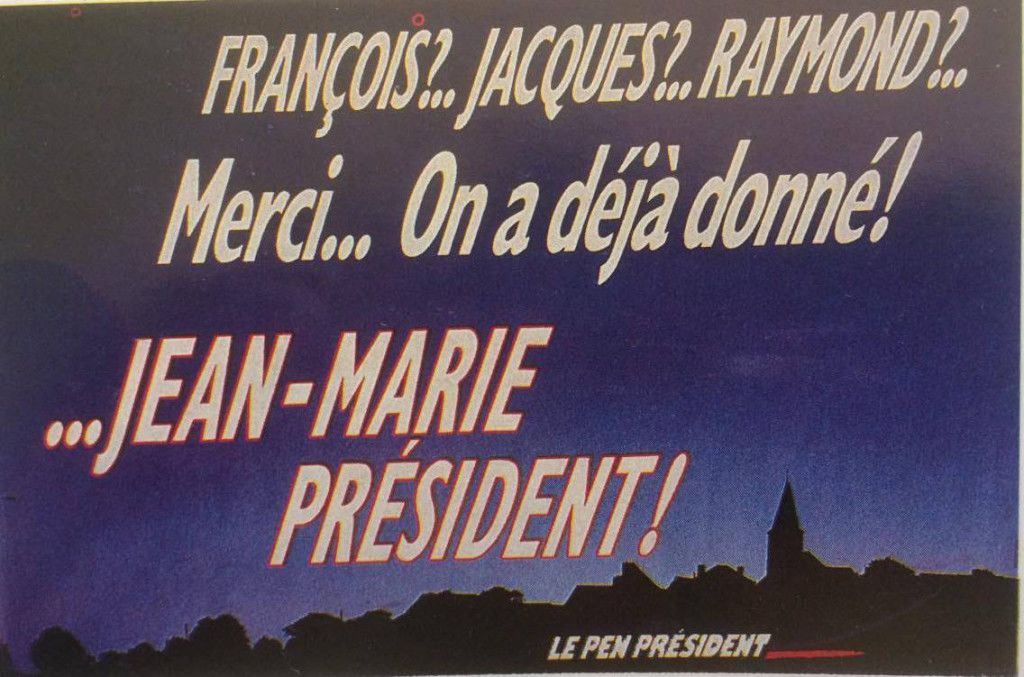

Affiche de Jean-Marie Le Pen pour la présidentielle de 1988 / La Provence

Affiche de Jean-Marie Le Pen pour la présidentielle de 1988 / La Provence

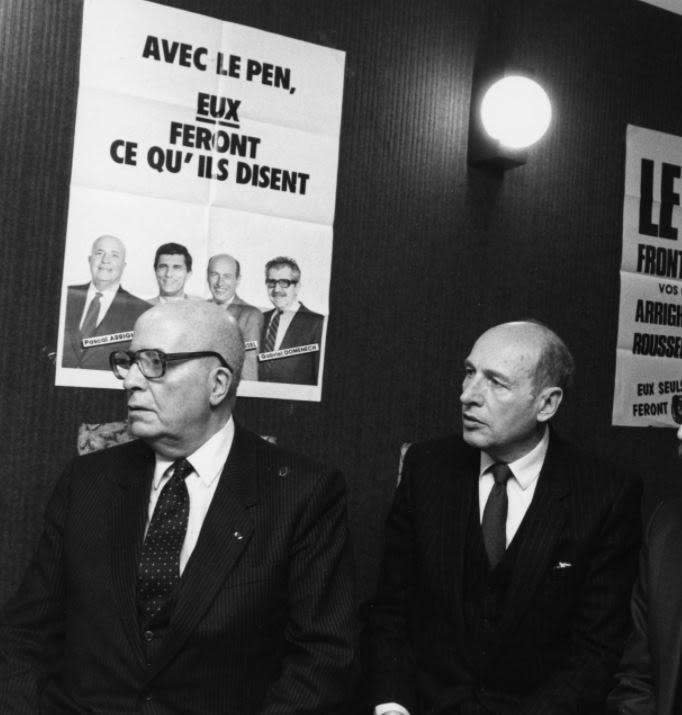

Elections européennes de 1984, le début de la marche en avant / La Provence

Elections européennes de 1984, le début de la marche en avant / La Provence

Le département des Bouches-du-Rhône paraît terre d’élection pour le FN. C’est là que le phénomène électoral a pris corps. Après avoir obtenu 21,4% des suffrages aux élections européennes de 1984, le FN a confirmé son succès aux cantonales suivantes en faisant élire un transfuge de la droite classique (ex-PR), Jean Roussel, qui devient ainsi le premier conseiller général FN élu en France. En 1986, grâce à la proportionnelle, le FN se retrouve avec huit députés dans la région, dont quatre pour les seules Bouches-du-Rhône, et 25 conseillers régionaux.

Son électorat est composite, même si le noyau dur s’est constitué autour de « pieds-noirs » activistes, qui, par le biais d’associations de rapatriés ou d’anciens combattants, ont élargi leur audience dans la « communauté ». Cet électorat a connu aussi des glissements. Une partie est issue des quartiers populaires votant auparavant éventuellement communiste ou socialiste, mais un fort contingent, sinon le principal, vient de la droite la plus conservatrice, de membres des couches moyennes ou supérieures, radicalisés par hostilité à la gauche au pouvoir et par un discours de l’opposition qui a beaucoup joué depuis des années sur diverses peurs, autour des thèmes privilégiés que sont l’insécurité et l’immigration, tout ceci sur fond d’une crise économique et sociale profondément ressentie, à Marseille notamment.

Jo Ortiz (à gauche) le 13 mai 1958 à Alger. Il sera l'un des animateurs du FN dans le Var / La Provence

Jo Ortiz (à gauche) le 13 mai 1958 à Alger. Il sera l'un des animateurs du FN dans le Var / La Provence

En 1986, Jean-Claude Gaudin est élu à la présidence de la Région Paca avec le soutien du FN / La Provence

En 1986, Jean-Claude Gaudin est élu à la présidence de la Région Paca avec le soutien du FN / La Provence

Ce glissement est favorisé par l’origine, « respectable », non extrémiste, souvent « giscardienne », parfois RPR, d’une partie de ceux que le FN présente aux élections. Il paraît d’autant moins y avoir de barrière étanche entre extrême droite et droite que celle-ci négocie des arrangements locaux avec le FN. L’accord conclu par Jean-Claude Gaudin, afin d’accéder à la présidence du Conseil régional en 1986, en a été la principale - mais non unique - illustration. Cet électorat « bourgeois » a tendance à se repositionner à droite à la fin des années 1980, tandis que la base électorale du FN se cristallise autour de milieux périphériques, de « petits blancs », inquiets par le déclassement qui les menace.

Elu à la proportionnelle en 1986, Jean-Marie Le Pen fait son retour au Parlement / La Provence

Elu à la proportionnelle en 1986, Jean-Marie Le Pen fait son retour au Parlement / La Provence

Jacques Chirac en Corse au milieu des années 1980 / Photo Dany Filippi

Jacques Chirac en Corse au milieu des années 1980 / Photo Dany Filippi

Le débat d'entre-deux-tours le 28 avril 1988 / AFP

Le débat d'entre-deux-tours le 28 avril 1988 / AFP

La joie à Marseille après la réélection de François Mitterrand / Photo Serge Mercier

La joie à Marseille après la réélection de François Mitterrand / Photo Serge Mercier

Cette évolution sociologique est en cours en 1988, mais à Marseille, la présence de Pascal Arrighi aux côtés de Jean-Marie Le Pen montre que la séduction que celui-ci opère sur tout un pan des « élites » n’est pas encore effacée. Le profil d’Arrighi est typiquement celui d’un notable conservateur, profondément marqué par l’affaire algérienne : député radial de Corse en 1956, passé à l’UNR en 1958, puis rompant avec le gaullisme par hostilité à la politique algérienne, ce juriste, après une brillante carrière professionnelle (il a présidé le Centre universitaire de Toulon puis l’Université de Corte), s’est recyclé en politique avec le FN en 1984 et a retrouvé avec cette étiquette les bancs de l’Assemblée nationale en 1986. Sa présence donne à Jean-Marie Le Pen (qui s’est autobaptisé « Jean-Marius ») la respectabilité bourgeoise et l’ancrage local qui lui manquent pour accéder à des responsabilités politiques dans le Midi.

Pascal Arrighi et Jean Roussel, élus députés FN en 1986 / La Provence

Pascal Arrighi et Jean Roussel, élus députés FN en 1986 / La Provence

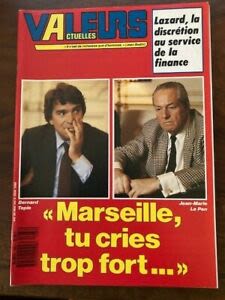

Pour les législatives de 1988, « Valeurs actuelles » fait sa couverture sur Tapie et Le Pen / La Provence

Pour les législatives de 1988, « Valeurs actuelles » fait sa couverture sur Tapie et Le Pen / La Provence

Mais, au « triomphe » du FN au lendemain du premier tour de la présidentielle succédera le temps des déconvenues. Les élections législatives qui suivent en juin 1988 sont un premier échec. Jean-Marie Le Pen, candidat dans la 8e circonscription (le fief du socialiste Marius Masse qui a refusé de laisser sa place à Bernard Tapie) , a fait de la « bataille de Marseille », « tête de pont de la République et de la Nation », « la bataille de la France ». Pour renforcer ses chances, il bénéficie de l’aide d’étranges militants : il s’agit de Coréens et de Philippins fournis par… la Secte Moon ! Logés dans les campings marseillais, ils distribueront des tracts plusieurs semaines durant. Or, s’il obtient 33 % des suffrages, le leader FN ne peut conquérir la majorité en dépit de l’accord de retrait conclu avec Jean-Claude Gaudin et une droite dont les chefs sont plutôt embarrassés. Comme leur chef de file, Jean-Pierre Stirbois (le secrétaire général du FN) à Marignane, Bruno Mégret à Gardanne, Gabriel Domenech, Ronald Perdomo et Pascal Arrighi à Marseille, sont tous battus au deuxième tour malgré ce retrait. La seule députée que le FN, grâce à cet accord, peut faire élire dans la région est Yann Piat dans le Var, avec 53,7% des voix (elle aurait toutefois bénéficié en sus de l’aide secrète de Charles Pasqua, qui avait en fait pour objectif premier la défaite du candidat investi par la droite).

Cet échec accentue les dissensions internes au sein des lepénistes des Bouches-du-Rhône dont, déjà, il avait fallu partager l’organisation entre Ronald Perdomo et Pascal Arrighi. Ce dernier rompra avec le FN en septembre 1988, tout comme Yann Piat peu après. La décision, le même mois, des chefs nationaux de la droite ne plus conclure d’accord avec le FN constitue un autre désaveu. La « bataille de Marseille » aux municipales de 1989 se fera sans Jean-Marie Le Pen, mais dans une situation inédite de quadrangulaire, entre un Jean-Claude Gaudin affaibli, des listes frontistes conduites par l’ancien journaliste Gabriel Domenech, le socialiste Michel Pezet qui a été lâché par nombre de defferristes et le divers gauche Robert Vigouroux, qui assure l’intérim à la mairie depuis la mort de Gaston Defferre. Lequel en sortira largement vainqueur.

En 1988, le divers gauche Robert Vigouroux remporte les huit secteurs de Marseille / Photo Serge Assier

En 1988, le divers gauche Robert Vigouroux remporte les huit secteurs de Marseille / Photo Serge Assier

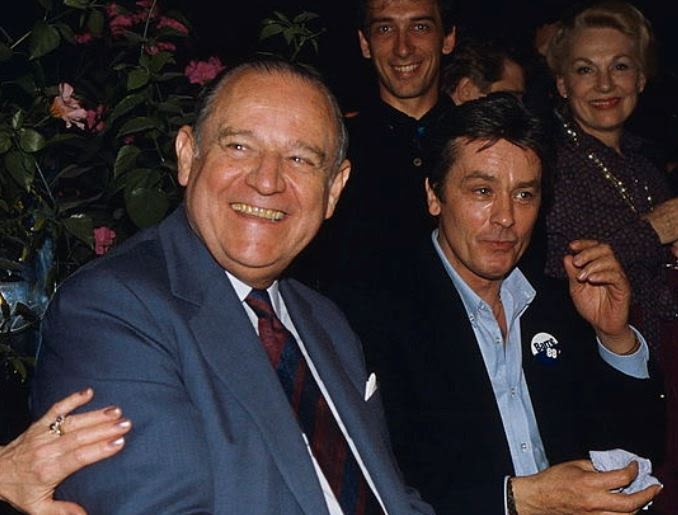

Marseille, 24 mars 1988. Alain Delon participe à un meeting de Raymond Barre / La Provence

Marseille, 24 mars 1988. Alain Delon participe à un meeting de Raymond Barre / La Provence

Les résultats

Premier tour (24 avril 1988)

France

Abstentions : 18,6%. François Mitterrand (PS) : 34,1%. Jacques Chirac (RPR) : 19,9%. Raymond Barre (UDF) : 16,5%. Jean-Marie Le Pen (FN) : 14,4%. André Lajoinie (PCF) : 6,8%. Antoine Waechter (Les Verts) : 3,8%. Pierre Juquin (communiste) : 2,1%. Arlette Laguiller (LO) : 2%. Pierre Boussel (MPPT) : 0,4%.

Région Paca

Abstentions : 19,2%. François Mitterrand (PS) : 26,5%. Jean-Marie Le Pen (FN) : 24,5%. Jacques Chirac (RPR) : 18,5%. Raymond Barre (UDF) : 15%. André Lajoinie (PCF) : 8,6%. Antoine Waechter (Les Verts) : 3,2%. Pierre Juquin (communiste) : 2,0%. Arlette Laguiller (LO) : 1,3%. Pierre Boussel (MPPT) : 0,3%.

Second tour (8 mai 1988)

France

Abstentions : 15,7%. François Mitterrand : 54%. Jacques Chirac : 46%.

Région Paca

Abstentions : 16,8%. Jacques Chirac : 53,1%. François Mitterrand : 46,9%.

Candidat en tête au premier tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Candidat en tête au premier tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Candidat en deuxième position au premier tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Candidat en deuxième position au premier tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Candidat en troisième position au premier tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Candidat en troisième position au premier tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Candidat en tête au second tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Candidat en tête au second tour / Source : Laurent de Boissieu / france-politique.fr

Gilbert Collard, invité vedette du clip de campagne d’un candidat trotskiste

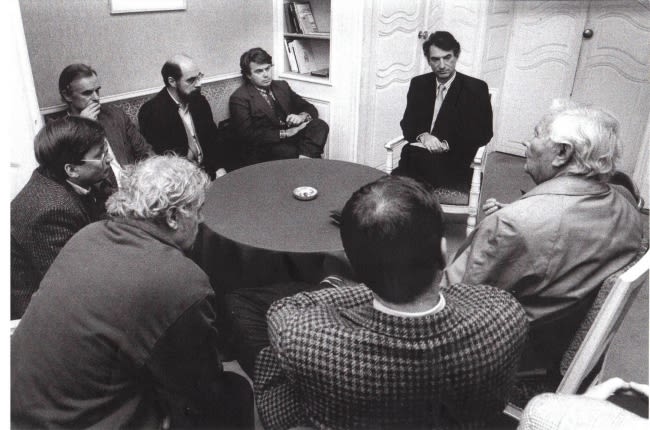

Élu député d’extrême droite depuis 2012 dans le Gard, fervent supporter de Marine Le Pen puis d'Éric Zemmour qui l'a nommé porte-parole pour la campagne 2022, Gilbert Collard a eu plusieurs vies. Une des moins connues est celle des amitiés trotskistes à la fin des années 1980 de l’avocat marseillais, déjà star des salles d’audience et des plateaux de télévision. En fait, il apparaît véritablement sur la scène politique en 1988, là où on ne l’attend pas : dans un premier virage idéologique puisqu’il était jusqu’alors un adhérent discret du Parti socialiste, Collard fait un bout de route avec les trotskistes du Mouvement pour un parti des travailleurs, le MPPT. Une organisation raide affiliée au Parti communiste internationaliste (PCI), qui vise à « l’abrogation des institutions antidémocratiques de la Ve République ». Il accepte ainsi de participer au clip de campagne de Pierre Boussel, dit « Lambert », qui représente ce parti groupusculaire à la présidentielle (il recueillera in fine un score anecdotique de 0,4%). Ce que Gilbert Collard tente aujourd’hui de minimiser : « Après le Parti socialiste, j’ai erré. J’ai passé trois ou quatre heures avec les trotskistes, pas plus. Ils m’ont paru vraiment trop casse-couilles, trop dogmatiques, et je me suis vite cassé ». En plus du clip de Boussel, il s’implique en fait dans des cellules hermétiques baptisées les Groupes d’étude révolutionnaire, signe les virulentes tribunes du Comité national pour la défense des travailleurs immigrés, la vitrine antiraciste du MPPT qu’il soutient jusqu’en 1990. Il est suffisamment introduit chez les trotskistes pour faire partie d’une délégation qui est reçue fin 1988 à Matignon. Noir et blanc, de médiocre qualité, un cliché témoigne de cette réception : la scène a été immortalisée par un photographe anonyme, dans un salon discret. Un conseiller du Premier ministre, le socialiste Michel Rocard, écoute les leaders du MPPT. Assis autour d’une table ronde, on peut clairement identifier l’historien Jean-Jacques Marie, biographe de Léon Trotski, l’avocat anarchiste Denis Langlois, ou encore le défenseur acharné de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie, Yves Dechézelles. Dans un coin de la pièce, costume sombre et regard studieux, un homme plus jeune pose au milieu de cette flamboyante brochette de révolutionnaires : Gilbert Collard. « Je partageais plusieurs combats communs avec eux, a-t-il précisé en 2013 pour justifier sa participation à cette réunion. Un engagement pour la libération de Nelson Mandela, la détestation des centres de rétention, etc. ». Des positions qui lui vaudraient sans nul doute, un quart de siècle plus tard, des sifflets et une bordée d’injures dans un meeting de Marine Le Pen comme d'Éric Zemmour.

Gilbert Collard reçu fin 1988 à Matignon avec une délégation trotskiste / La Provence

Gilbert Collard reçu fin 1988 à Matignon avec une délégation trotskiste / La Provence