Retour à Marseille pour

les bagnards de Cayenne

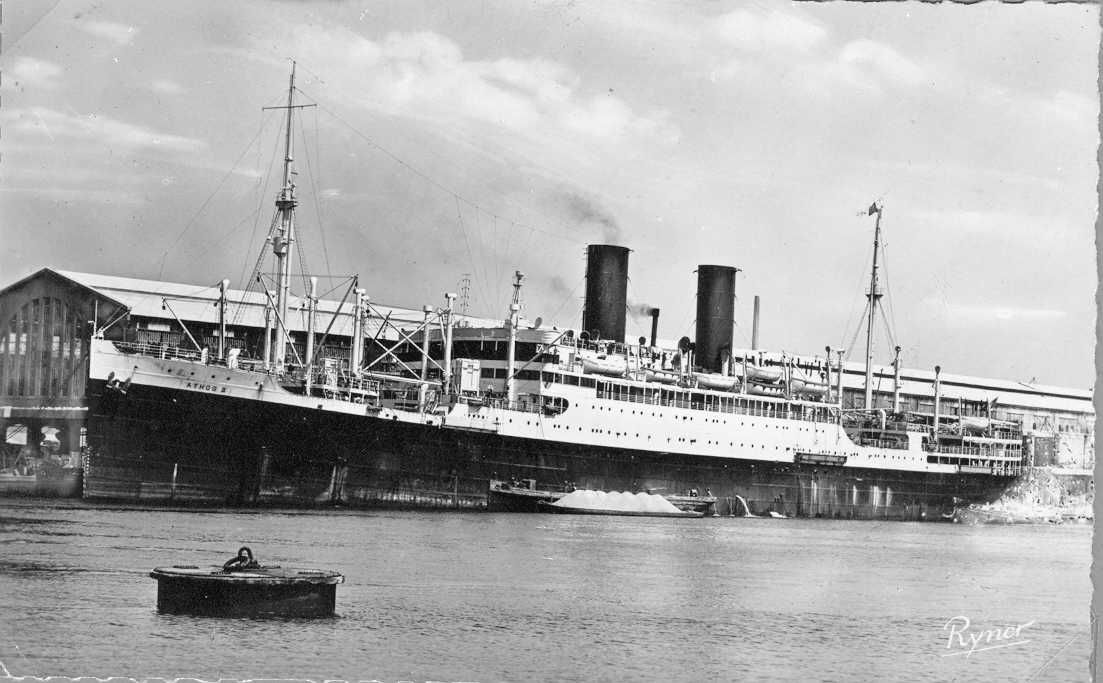

Le 16 août 1946, le paquebot « Athos II » arrive de Guyane il y a tout juste 75 ans. À son bord, les 149 premiers forçats libérés depuis l’abolition du bagne… en 1938

Marseille n’avait plus vu de bagnards depuis longtemps… Plus depuis le transfert de l’arsenal des galères à Toulon, au milieu du XVIIIe siècle. Plus depuis le retour des communards, des anarchistes et des communistes condamnés aux travaux forcés en Afrique-du-Nord. Aussi, nombre de journalistes sont là, certains venus de Paris, quand le paquebot « Athos II » accoste, le 16 août 1946 : à son bord se trouvent les 149 premiers forçats du bagne de Cayenne libérés et rapatriés depuis son abolition officielle… en 1938.

L'« Athos II » devant les quais en ruine du cap Janet, à Marseille en août 1946 / Messageries Maritimes

L'« Athos II » devant les quais en ruine du cap Janet, à Marseille en août 1946 / Messageries Maritimes

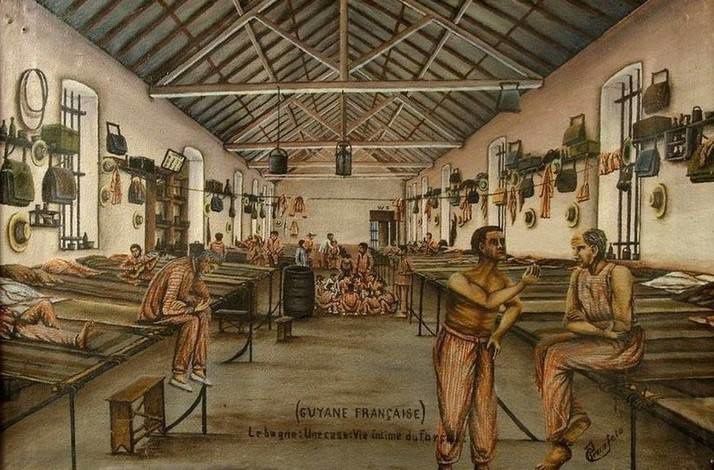

Les dortoirs du bagne représentés par Casimir Préfénato / Mucem

Les dortoirs du bagne représentés par Casimir Préfénato / Mucem

Créé en 1852 sous Napoléon III, conforté sous la IIIe République, le bagne de Guyane comptait plusieurs camps, où étaient envoyés des délinquants et des criminels multirécidivistes, tout comme des agitateurs politiques. Surnommé la « guillotine sèche », il ne laissait peu de chances de survie aux proscrits : sur 17 000 hommes envoyés à Cayenne entre 1854 et 1867, il n’y a que 7 000 survivants. Si les conditions de détention ne s’améliorèrent guère par la suite, les témoignages finirent par émouvoir l’opinion, tout comme des reportages dont celui d’Albert Londres en 1923 fera date. Des campagnes menées par l’Armée du Salut sont également décisives. Il faut pourtant attendre le Front populaire pour qu’en 1938, sous l’impulsion du Guyanais Gaston Monnerville (alors sous-secrétaire d’État aux colonies), cessent les envois de prisonniers à Cayenne.

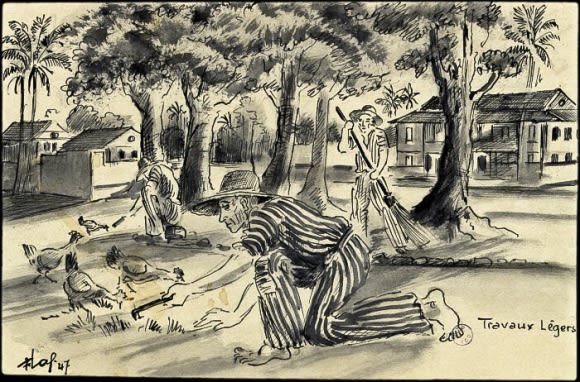

« C’était la fin des convois pour la Guyane mais le rapatriement des condamnés en cours de peine n’était nullement prévu, rapporte l’historien Michel Pierre. Ils vont donc subir, sous le régime de Vichy, une nouvelle hécatombe provoquée par les rigueurs d’une administration impitoyable et par une mauvaise alimentation due aux difficultés de ravitaillement : le taux de mortalité atteint 20 % de l’effectif en 1942 ».

« Travaux légers », dessin de Francis Lagrange dans les années 1940 / Mucem

« Travaux légers », dessin de Francis Lagrange dans les années 1940 / Mucem

Le camp de Saint-Laurent-du-Maroni / Armée du Salut

Le camp de Saint-Laurent-du-Maroni / Armée du Salut

Arrive enfin la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui permet la mise en place d’un plan de rapatriement : d’abord rassemblés à Saint-Laurent-du-Maroni, les libérés voyageront avec des officiers de l’Armée du Salut. Transféré à Fort-de-France, un premier groupe embarque le 30 juillet 1946 à bord de l’« Athos II ». La traversée est à leur charge, comme le souligne le reporter de France-Soir chargé de raconter leur retour à Marseille : « Ils ont payé à la Compagnie des messageries maritimes quart de place comme des militaires, ce qui représente tout de même la coquette somme de 5 000 francs par tête ».

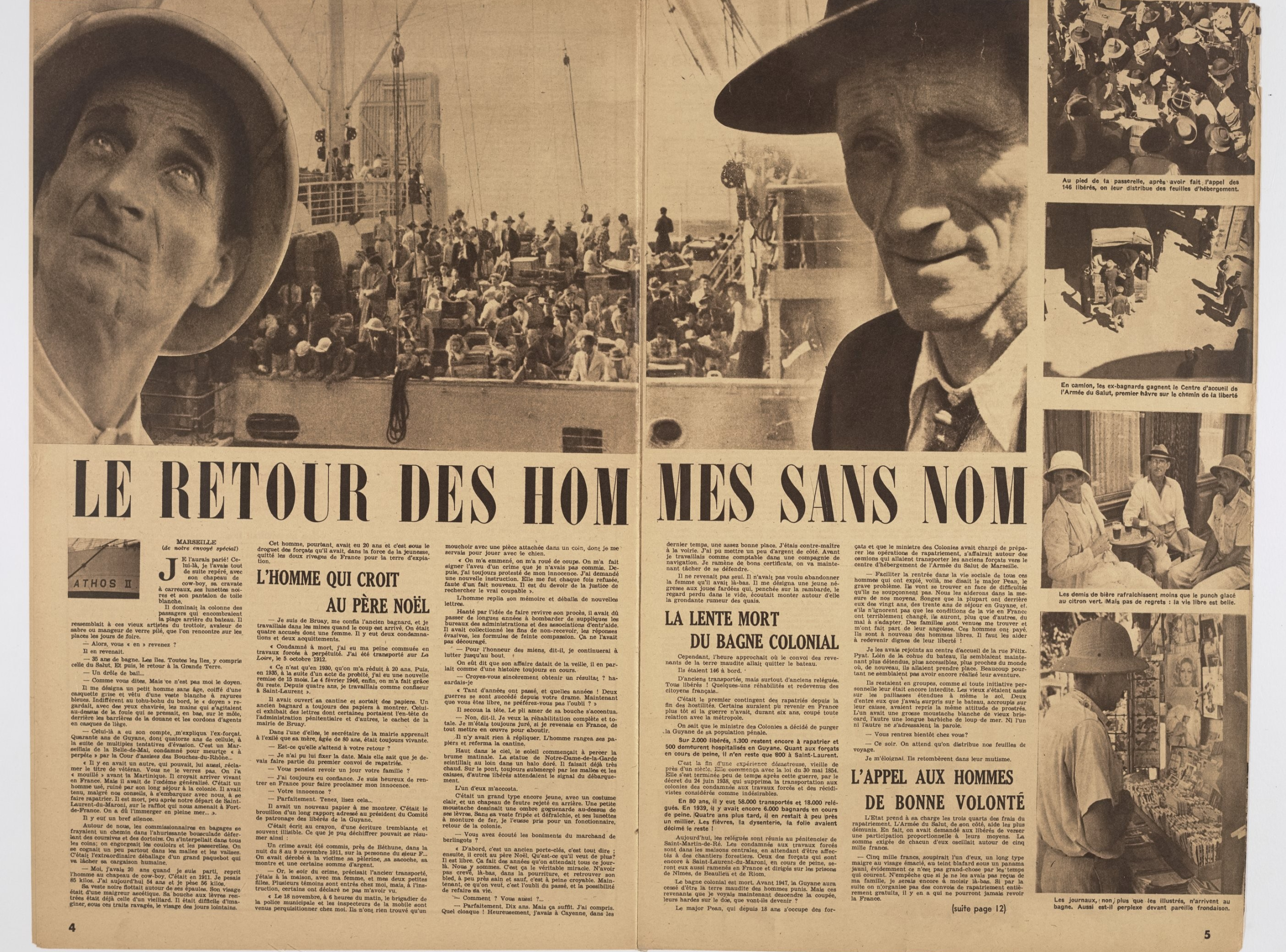

« Le bagne colonial est mort ; avant 1947, la Guyane aura cessé d’être la terre maudite des hommes punis », s’enthousiasme un autre envoyé spécial, celui de l’hebdomadaire « Qui ? Police ». Avant de s’interroger : « Ces revenants que je voyais maintenant descendre la coupée, leurs hardes sur le dos, que vont-ils devenir ? ».

Reportage à Marseille de « Qui ? Police », hebdomadaire de faits divers (22 août 1946) / Mucem

Reportage à Marseille de « Qui ? Police », hebdomadaire de faits divers (22 août 1946) / Mucem

Livre publié par le major Charles Péan / Armée du Salut

Livre publié par le major Charles Péan / Armée du Salut

La réponse, à la fois réaliste et optimiste, est apportée par le major Charles Péan. Depuis 18 ans, cet officier suisse de l’Armée du salut s’occupe des forçats. Le ministre des Colonies l’a chargé de préparer les opérations de rapatriement : « Faciliter la rentrée dans la vie sociale de tous ces hommes qui ont expié, voilà le grave problème, explique-t-il. Ils vont se trouver en face de difficultés qu’ils ne soupçonnent pas. Nous les aiderons dans la mesure de nos moyens. Songez que la plupart ont derrière eux des vingt ans, des trente ans de séjour en Guyane et, s’ils n’ignorent pas que les conditions de la vie en France ont terriblement changé, ils auront, plus que d’autres, du mal à s’adapter. Des familles sont venues me trouver et m’ont fait part de leur angoisse. Ces hommes ont payé. Ils sont à nouveau des hommes libres. Il faut les aider à redevenir dignes de leur liberté ! ».

Dans un premier temps, les anciens bagnards sont transférés au centre d’accueil de la rue Félix-Pyat pour être hébergés par l’Armée du Salut de Marseille. Loin de la cohue des quais, ils s’habituent peu à peu à la liberté, acceptent l’invitation d’un journaliste à prendre un rafraîchissement. Ils devinent à peine les difficultés qui les attendent. Ne savent pas leur chance, le retour de ces hommes sans nom ne fait que commencer à croire le décompte de « Qui ? Police » : « On sait que le ministre des Colonies a décidé de purger la Guyane de sa population pénale. Sur 2 000 libérés, 1 300 restent encore à rapatrier et 500 demeurent hospitalisés en Guyane, Quant aux forçats en cours de peine, il en reste 800 à Saint-Laurent ». Ce n’est que le 8 août 1953 que le « San Mateo » ramènera en métropole les derniers condamnés encore en cours de peine et des libérés, en tout un peu plus de 80 hommes. Au total, de 1852 à 1945, la Guyane française aura reçu près de 73 000 forçats.

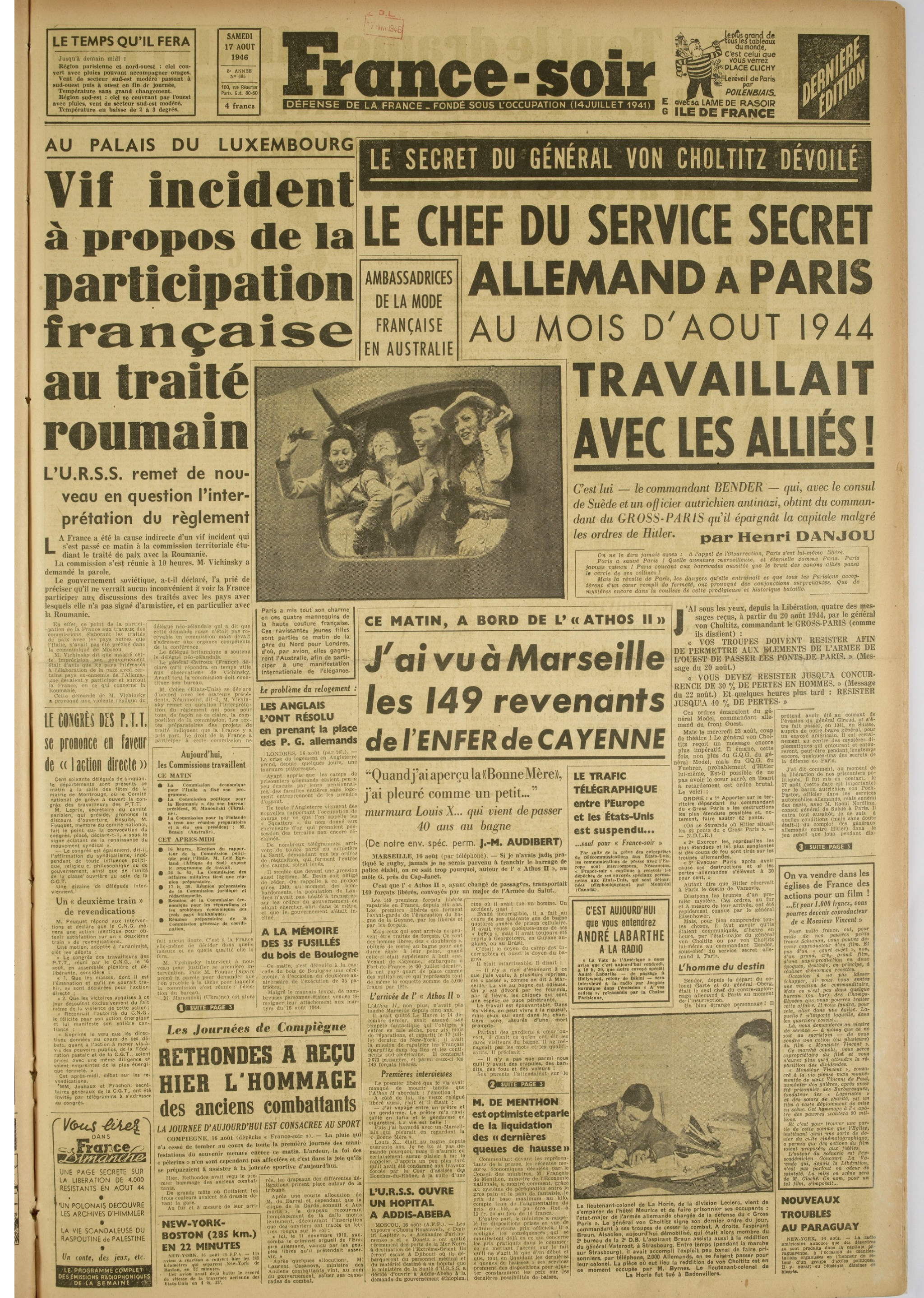

Article publié par « France-Soir » le 17 août 1946 / Mucem

Article publié par « France-Soir » le 17 août 1946 / Mucem