Tuerie d’Auriol,

le coup de folie

des barbouzes gaullistes

Il y a tout juste 40 ans, alors que François Mitterrand vient d’être élu à l’Elysée, la France est terrifiée par l’attaque d’une bastide isolée des Bouches-du-Rhône. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1981, un commando massacre un membre du SAC et sa famille : six morts pour d’obscures rivalités parmi les gros bras du RPR. « L’ordre venait d’en haut », assure les tueurs. L’enquête échouera toutefois à remonter la chaîne de commandement…

En 1981, le Service d’action civique, le fameux SAC, ne regroupe plus guère que des bras cassés, des baroudeurs réformés, des gros bras qui se prennent pour des aventuriers quand ils ne servent qu’à assurer la sécurité des pontes du RPR d’alors et la claque dans leurs meetings, un assortiment de paranos, mythos et autres pieds nickelés. « Dans le Sud-Est, il a fait parler de lui, à diverses reprises, pour ses accointances avec le 'milieu' », souligne l’historienne Marie-Françoise Attard. Mais à sa création, en 1959, le mouvement issu du service d’ordre du RPF fondé par le général de Gaulle en 1947, avait constitué un véritable réseau parallèle d’infiltration tous azimuts, perpétuant, sinon l’esprit de la France libre dans la Résistance, du moins ses modes opératoires, les coups tordus en prime. Quelques figures du gaullisme barbouzard ou « folklo-historique » sont alors étroitement liées à ses activités, comme Jacques Foccart, Charles Pasqua, Paul Comiti, Pierre Debizet, Alexandre Sanguinetti, etc.

En 1959, Charles Pasqua (ici avec Jean-Claude Gaudin en 1987) est un des créateurs du SAC avec Foccart, Peretti et Léandri / Photo Richard Colinet

En 1959, Charles Pasqua (ici avec Jean-Claude Gaudin en 1987) est un des créateurs du SAC avec Foccart, Peretti et Léandri / Photo Richard Colinet

Jacques Massié, responsable du SAC des Bouches-du-Rhône et policier en poste à Marseille / La Provence

Jacques Massié, responsable du SAC des Bouches-du-Rhône et policier en poste à Marseille / La Provence

Alors que le septennat de Valéry Giscard d’Estaing vit ses dernières heures, le mouvement est rongé par les divisions. Particulièrement dans les Bouches-du-Rhône, où son responsable est menacé par des ambitions dont personne n’imagine qu’elles conduiront à une tuerie qui va horrifier la France… Âgé de 41 ans, Jacques Massié est un policier en poste à Marseille. Il vit avec sa famille dans une vieille bastide provençale, dans le lotissement de la Douronne à Auriol. En avril, il affirme avoir été l’objet d’une tentative d’assassinat : plusieurs coups de feu auraient été tirés par deux inconnus à moto. Il prévient ses collègues, en précisant qu’il suspecte fortement son adjoint au SAC, Jean-Joseph Maria, 54 ans, gérant d’une entreprise de peintures surnommé « Kojak » car il est chauve, et l’un de ses fidèles, Lionel Collard, 31 ans, ancien parachutiste de la Légion étrangère devenu ouvrier. Ses « compagnons » le soupçonneraient de trahir la cause, au profit de l’UDF locale, voire des socialistes. Or, le policier passe pour avoir accumulé des documents sur les agissements, passibles des tribunaux sinon de la cour d’assises, de certains membres du mouvement : des attentats à la bombe contre une imprimerie anarchiste ou des foyers-hôtels, des actions clandestines violentes contre les indépendantistes corses, via Francia, « filiale » insulaire du SAC, etc.

Jacques Massié lors de son affectation à Marseille / La Provence

Jacques Massié lors de son affectation à Marseille / La Provence

Sortie à moto dans les années 1970 / La Provence

Sortie à moto dans les années 1970 / La Provence

En 1969 à Cannes, remise des prix d'un trophée motocycliste / La Provence

En 1969 à Cannes, remise des prix d'un trophée motocycliste / La Provence

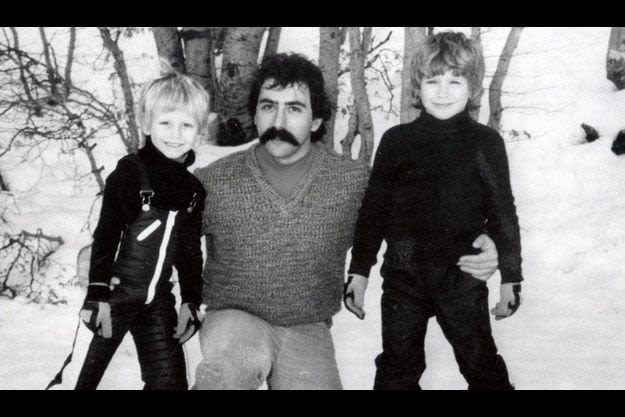

A l'occasion d'une fête de famille dans les années 1970 / La Provence

A l'occasion d'une fête de famille dans les années 1970 / La Provence

Jacques Massié (au centre) lors d'un meeting à Marseille / La Provence

Jacques Massié (au centre) lors d'un meeting à Marseille / La Provence

Jacques Massié quelques mois avant sa mort / La Provence

Jacques Massié quelques mois avant sa mort / La Provence

Si l’enquête peine à démarrer, devant la détérioration du climat à Marseille qui monte d’un cran avec la paranoïa provoquée par l’arrivée de la gauche à l’Elysée, le « patron » national du SAC Pierre Debizet rencontre les rivaux. Il déjeune avec Jean-Joseph Maria à l’aéroport de Marignane. « Kojak » en serait reparti certain d’avoir reçu le feu vert pour une élimination de Massié que, bien sûr, Debizet jurera par la suite n’avoir jamais, ni ordonnée ni même souhaitée. Mais le « guerrier » chauve qui en imposait par son allure et un passé militaire totalement inventé, se défile au moment d’agir. Le légionnaire Lionel Collard, immédiatement reconnaissable avec son oreille coupée, est désigné pour diriger les opérations sur le terrain. Et « l’affaire d’homme à homme » bricolée par de piètres nervis tout de suite dépassés par les événements, se solde par le bain de sang d’Auriol…

Pierre Debizet, le « patron » national du SAC / La Provence

Pierre Debizet, le « patron » national du SAC / La Provence

Jean-Bruno Finochietti, Jean-Joseph Maria et Lionel Collard / La Provence

Jean-Bruno Finochietti, Jean-Joseph Maria et Lionel Collard / La Provence

Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1981, un commando - Collard, un instituteur nommé Jean-Bruno Finochietti et trois postiers, Ange Poletti, Didier Campana et Jean-François Massoni - arrive à Auriol, après avoir épié des jours durant les faits et gestes de Jacques Massié. Si leur « cible » est absente, les cinq hommes ont la surprise de tomber sur cinq témoins gênants, Marie-Dominique Massié, ses parents, son fils Alexandre âgé de 8 ans, un ami. Qui les reconnaissent, malgré les masques. Alors, l’un après l’autre, ils vont les massacrer…

Entravées dans une pièce à l’étage, les cinq personnes sont successivement descendues au rez-de-chaussée. Lionel Collard les y guette, armé d’un tisonnier qu’il abat sur la tête de chacune avant de la trucider à l’arme blanche. Il faudra que Jean-Bruno Finochietti, le « gentil instit’ » qui admirait Hitler et se prenait pour un as de la Luftwaffe, plante son couteau dans le cœur d’Alexandre pour que l’enfant cesse de crier. Si les adultes, Marie-Dominique Massié, les époux Jacquèmes et Georges Ferrarini, ont aussi crié ou supplié, le mistral a couvert leurs voix. Il soufflait fort sur Auriol cette nuit-là.

Jean-Bruno Finochietti, le « gentil instit’ » qui admirait Adolf Hitler et se prenait pour un as de la Luftwaffe / La Provence

Jean-Bruno Finochietti, le « gentil instit’ » qui admirait Adolf Hitler et se prenait pour un as de la Luftwaffe / La Provence

Jacques Massié / La Provence

Jacques Massié / La Provence

Georges Ferrarini / La Provence

Georges Ferrarini / La Provence

Alexandre Massié / La Provence

Alexandre Massié / La Provence

Mme Jacquèmes / La Provence

Mme Jacquèmes / La Provence

M. Jacquèmes / La Provence

M. Jacquèmes / La Provence

Marie-Dominique Massié / La Provence

Marie-Dominique Massié / La Provence

Après le massacre, Ange Poletti met le feu à la bastide / La Provence

Après le massacre, Ange Poletti met le feu à la bastide / La Provence

Deux hommes partent alors dissimuler les cinq cadavres au fond d’une mine désaffectée du Var. Les trois autres attendent Massié. De retour chez lui au milieu de la nuit, le policier reçoit un premier coup de couteau. Il tente de s’échapper. Finochietti le rattrape, le poignarde encore et lui explose la tête sur l’arête du trottoir. Collard récupère deux mallettes de documents. Le corps est chargé dans le coffre d’une voiture. Il sera enterré dans un bois. Resté à la bastide, Ange Poletti y met le feu afin d’effacer les traces du massacre. Puis, c’est la fuite… Au matin, Collard et Campana se présentent au rapport chez « Kojak », le commanditaire de l’expédition.

Presque à la même heure, ce 19 juillet, un dimanche, le maçon qui travaille à l’extérieur de la bastide est attiré par de la fumée qui s’en échappe. La maison n’a pas brûlé comme elle aurait dû. Mais toute la famille a disparu et des traces de sang sont visibles… Au même instant, une voiture arrive. Au volant, Marina Massié, la sœur de Jacques, la compagne de « Jo » Ferrarini. « Moi aussi, j’aurais dû être là, avec le reste de la famille ; mais j’étais fatiguée, alors je n’y suis pas allée, avouera-t-elle comme une faute, des années plus tard. Dès que j’ai pénétré dans la maison, j’ai compris. Au sol, il y avait la bague et les lunettes de Jacky, ainsi qu’une touffe de cheveux et puis le sang… Dehors, quelques mètres plus bas dans la rue, il y avait une autre tache de sang. J’ai tout de suite appelé les gendarmes ».

Alertés par la soeur de Jacques Massié arrivée au matin, les gendarmes investissent la bastide / La Provence

Alertés par la soeur de Jacques Massié arrivée au matin, les gendarmes investissent la bastide / La Provence

La juge Françoise Llaurens-Guérin devant la bastide de la Douronne / La Provence

La juge Françoise Llaurens-Guérin devant la bastide de la Douronne / La Provence

L’enquête est confiée au SRPJ de Marseille. Très vite, l’instruction menée par la juge Françoise Llaurens-Guérin identifie les auteurs du massacre. Ils sont arrêtés et écroués aux Baumettes. Les investigations confirment que Jacques Massié et sa famille ont payé au prix fort la bagarre qui l’opposait à « Kojak » pour le contrôle du SAC dans le département. L’enquête se concentrant sur les réseaux les plus sombres de la droite marseillaise, le nom de Jean Roussel finit par apparaître dans le dossier de la juge d’instruction : s’il est l’avocat de Marina Massié, il est considéré comme un proche du Service d’action civique, en raison de ses liens avec un avocat aixois qui dirigeait le mouvement dans les Bouches-du-Rhône à la fin des années 1970. Devant être entendu comme témoin, Roussel est contraint de quitter la partie civile et est remplacé par Gilbert Collard.

Toute la France

a les yeux rivés

sur ce coin reculé

des Bouches-du-Rhône

Alors étiqueté à gauche, aujourd’hui député Rassemblement national du Gard, l’avocat raconte volontiers que, durant l’enquête, Marina Massié lui a remis les papiers de son frère. Parmi ces liasses de documents, un listing : « Des noms, une liste de noms, de fonctionnaires de la police de l’administration, haute et basse, actifs au sein de l’organisation ». Tout indique que c’est une des pièces que voulait récupérer le commando. D’ailleurs, des émissaires conseillent alors à l’avocat de ne pas en faire usage. Loin de les écouter, il jure avoir choisi de tout donner à la juge Françoise Llaurens-Guérin. Pour préserver Marina Massié d’éventuelles représailles, il aurait assuré que les documents lui ont été confiés par un Perpignanais. « Pourquoi un Perpignanais ?, s’amuse-t-il. Parce que ça m’est venu comme ça ». À l’en croire, ils n’auraient toutefois été que peu exploités par les enquêteurs, ceux-ci ayant préféré se concentrer sur Pierre Debizet. Il faut dire aussi que la magistrate est proche de la droite marseillaise, très liée au bras droit de Jean-Claude Gaudin, alors président du groupe UDF à l’Assemblée nationale. Ce qui aurait quelque peu freiné sa curiosité, tout comme l’ambiance pesante de l’époque (interviewée par le journaliste Benoît Colombat pour l’ouvrage « Cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la Ve République » publié chez Futuropolis, la juge Llaurens-Guérin a évoqué récemment les petits cercueils qu’elle recevait par la Poste).

Marina Massié avec sa mère et son avocat, Gilbert Collard / Photo Serge Assier

Marina Massié avec sa mère et son avocat, Gilbert Collard / Photo Serge Assier

Françoise Llaurens-Guérin dans le palais de justice de Marseille / Photo Serge Assier

Françoise Llaurens-Guérin dans le palais de justice de Marseille / Photo Serge Assier

Bizarrement, Marina Massié a une version très différente de cet épisode, centrée sur deux valises que son frère avait déposées chez leur mère à Charleval, peu de temps après la première tentative d’assassinat : « Il ne lui avait pas donné d’instructions. Je le savais et je suis allée les chercher, même si j’ignorais de quoi il s’agissait. Je n’ai pas eu le réflexe d’en parler ». Dans son récit, deux avocats marseillais qui voulaient prendre la place de Gilbert Collard auraient révélé à la juge l’existence de ces valises bourrées de papiers : « Elle m’a alors téléphoné en me disant que je risquais d’être incarcérée si je ne les remettais pas à la justice. À ce moment-là, nous étions en plein été et Me Collard était en vacances en Italie. J’étais complètement affolée. J’ai mis les valises dans le coffre de la voiture et je les ai aussitôt apportées au juge Guérin. Me Collard est revenu au plus vite pour m’assister, mais l’on n’avait rien à me reprocher ».

Toujours prêt à se donner le beau rôle, Gilbert Collard assure néanmoins qu’il a plus que contribué à faire chuter définitivement le SAC. À plusieurs reprises, il s’est attribué tout le mérite de l’interdiction du mouvement, y voyant le combat d’un homme seul contre un ramassis de désespérés qui avaient infiltré les sphères de l’État, la police, l’armée… Ce qui fait éclater de rire François Audigier, auteur d’un livre de référence sur l’ancien service d’ordre gaulliste (« Histoire du S.A.C. (Service d’action civique). La Part d’ombre du gaullisme », Stock, 2003) : « Toute la gauche était remontée contre le SAC, l’opinion était horrifiée par la tuerie d’Auriol, la presse en faisait ses gros titres. Si l’avocat de Mme Massié a joué un rôle, je ne vois pas lequel… ». Même sourire de la part de l’avocate marseillaise Sophie Bottai, qui représentait une autre partie civile dans l’affaire : « C’est tout lui de vouloir nous faire croire qu’il est le centre du monde ! D’autant que dans mon souvenir, quand est arrivé le procès, il n’a pas été très présent ni très actif… ».

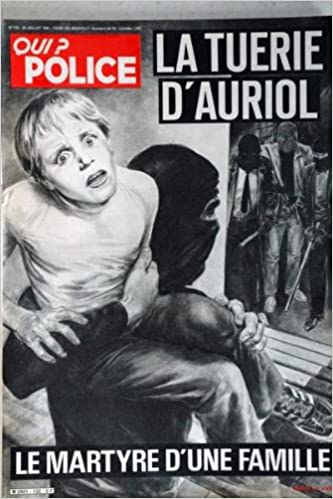

Couverture de « Qui ? Police » du 30 juillet 1981 / La Provence

Couverture de « Qui ? Police » du 30 juillet 1981 / La Provence

Livre reprenant le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur le SAC / La Provence

Livre reprenant le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur le SAC / La Provence

En fait, présidée par le jeune député socialiste du Var Alain Hautecœur, une commission d’enquête parlementaire a été créée au lendemain du drame. Signe de la fracture politique de l’époque, la droite a refusé d’y participer. Jacques Chirac s'indigne par avance, estimant que la dissolution du SAC serait « une espèce de vengeance comme les hommes sectaires actuellement au pouvoir en ont le secret ». Le 13 juillet 1982, la commission rend son rapport. Accablant pour ce banditisme aux couleurs de la France. Bizarrement, la commission ne va pourtant pas jusqu’à demander la dissolution. « Deux écoles s’affrontent alors, analyse François Caviglioli, une des grandes plumes du 'Nouvel Observateur'. Celle des légalistes, dont le garde des Sceaux Robert Badinter, qui affirmait qu’une organisation aux agissements criminels ne pouvait avoir pignon sur rue, et celle des politiques, qui soutenait qu’il valait mieux que le SAC ait une façade légale, pour le contrôler, voire l’infiltrer. Le débat a été tranché. Les légalistes ont gagné ».

Le 28 juillet, le Conseil des ministres pose le point final du parcours chaotique d’un mouvement qui rassemble encore 2 000 personnes. « Sous la direction de M. Pierre Debizet, le dernier secrétaire général du SAC, inculpé dans la tuerie d’Auriol mais laissé en liberté provisoire, le SAC était devenu une organisation couverte de sang, cloisonnée, secrète, centralisée, justifie Jacques Attali, alors conseiller spécial de François Mitterrand. Un danger pour la démocratie. La loi de 1936, qui a été invoquée pour la dissolution du SAC, possède un arsenal de peines pour ceux qui tenteraient de reconstituer par des voies détournées ou clandestinement cette organisation ». Par la suite, Jacques Attali rapportera une conversation privée au cours de laquelle le président de la République lui aurait confié son inquiétude : « Ces gens-là sont encore très puissants. Ils essaieront de déstabiliser le régime. Ce qui est arrivé à Salvador Allende peut m'arriver. Je le sais ».

Jacques Attali en compagnie de François Mitterrand / La Provence

Jacques Attali en compagnie de François Mitterrand / La Provence

Les révélations

sur les dérives

du SAC renforcent

la détermination

du gouvernement

Procès en mai 1985 devant les assises des Bouches-du-Rhône / Photo Serge Assier

Procès en mai 1985 devant les assises des Bouches-du-Rhône / Photo Serge Assier

En mai 1985 vient enfin le temps du procès devant les assises des Bouches-du-Rhône. Deux semaines pour tenter de comprendre l’incompréhensible, pour dire l’indicible. L’ambiance des audiences est physiquement douloureuse, marquée par la haine. Déchirée par le désespoir, Marina Massié insulte les accusés : « Ordures ! Assassins ! ». Elle est particulièrement dure dans ses reproches pour Jean-Bruno Finochietti, l’instituteur qui a achevé le petit Alexandre : « Tu avais des enfants ! ». Gilbert Collard se souvient d’une tension extrême : « Au moment où je décrivais l’enfant transporté dans les bras de sa mère pour être abattu par le tueur au pied de l’escalier, je me suis marqué l’empreinte des poings dans la paume tellement je les serrais pendant la plaidoirie ». Décevant à bien des égards, ne serait-ce que parce que les responsabilités politiques qui avaient permis la dérive milicienne du SAC n’ont guère été abordées (Debizet, inculpé et renvoyé dans un premier temps devant les assises, a bénéficié, après cassation, d’un non-lieu), ce rendez-vous judiciaire aboutit à de lourdes condamnations. Alors que Finochietti, Campana, Poletti et Massoni plaident coupable, Maria et Collard démentent au contraire toute participation. Maria, Collard et Poletti sont condamnés à la réclusion à perpétuité, Finochietti et Campana à vingt ans de prison, Massoni à quinze ans.

Après un procès qui ne lui a guère apporté de réconfort, la « survivante de la tuerie d’Auriol » connaît une terrible descente aux enfers. Marina Massié ne parvient pas à reprendre un travail. Son fils Gilles se suicide. Nouvel enterrement, encore plus dur que les précédents. Ces années, elle les traverse « à l’aveugle ». Tentatives de suicide. Soutien psychiatrique. Sentiment d’être oubliée de tous. Seule reste l’aide répétée de son avocat, qui met toute sa famille à son service. « Passé le procès, on m’a laissée me débrouiller avec mon malheur, déplore-t-elle. La mairie de Marseille a bien pris en charge les cercueils pour mon frère et sa famille, mais ce n’est pas allé plus loin. Quant aux gens du RPR, alors que Jacky servait de garde du corps à Chirac lorsqu’il venait dans la région, ils ne sont jamais venus me voir… et d’ailleurs, je ne le souhaitais pas. Seul Gilbert Collard et les siens ont toujours été là pour moi. Si je n’ai pas été définitivement emportée, c’est beaucoup grâce à eux. Je ne les remercierai jamais assez ».

Marina Massié en 2006 / Photo Orianne Olive

Marina Massié en 2006 / Photo Orianne Olive

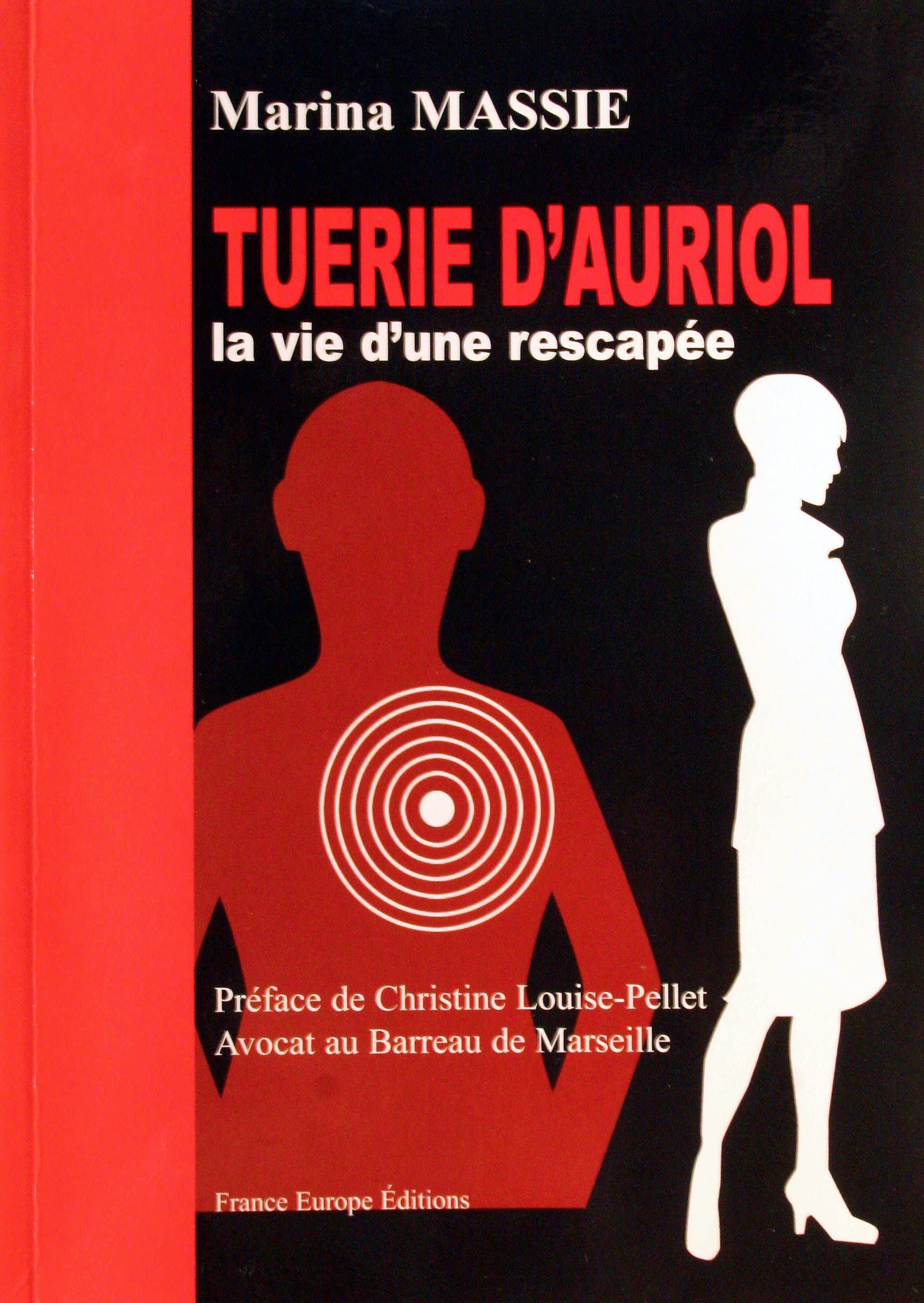

Le livre de Marina Massié publié chez France Europe éditions / La Provence

Le livre de Marina Massié publié chez France Europe éditions / La Provence

Pas à pas, Marina Massié a reconstruit sa vie, comme elle a pu. Pour sa mère, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Écorchée, brisée, elle a appris à faire face. Jusqu’à ce qu’elle appelle « la libération ». Jusqu’à ce que, surtout, elle se décide à regarder son histoire en face, en la couchant sur papier : elle en a tiré un petit livre d’une centaine de pages, sorti en 2006 chez France Europe éditions. Sur la couverture, la silhouette d’un homme avec une cible à la place du cœur. Le titre frappe comme un coup de poing : « Tuerie d’Auriol, la vie d’une rescapée ».

Droite, déterminée, élégante, Marina parlait alors de l’écriture comme d’une « thérapie ». Qui donnera la force et le courage de surmonter sa détresse et d’accepter une incroyable confrontation : après avoir croisé par hasard Jean-Bruno Finochietti dans la rue, elle a participé avec lui à un face-à-face poignant dans les locaux de « La Provence ». « J’étais terrorisée à cette idée d’affronter un des assassins de ma famille mais j’ai ainsi compris que Finochietti était un pauvre type, toujours englué dans ses peurs et ses contradictions. Je l’ai regardé droit dans les yeux et je lui ai souhaité de vivre cent ans… avec tous ses remords ! ».

Face-à-face entre Jean-Bruno Finochietti et Marina Massié dans les locaux de « La Provence » / Photo Serge Assier

Face-à-face entre Jean-Bruno Finochietti et Marina Massié dans les locaux de « La Provence » / Photo Serge Assier